血液作为生命的重要载体,其分类系统不仅揭示了人类遗传的奥秘,更在医学实践中具有关键作用。在ABO血型系统中,A型血群体占据重要比例,而Rh血型系统的存在进一步将其细分为A+(Rh阳性)和A-(Rh阴性)。这两种亚型虽共享A抗原特性,却在生物学特征、临床意义及社会影响层面展现出显著差异,其背后的科学逻辑值得深入探讨。

抗原差异:D抗原的关键分界

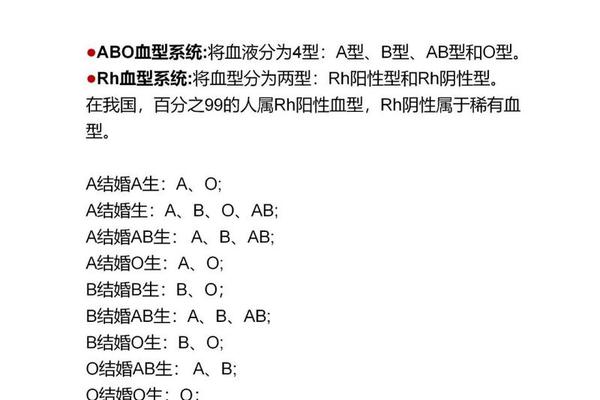

A+与A-血型的本质区别在于红细胞表面D抗原的存在与否。两者均具有ABO系统中的A型抗原,血清中含抗B抗体,这一共性使它们被归类为A型血。然而在Rh系统中,A+血型的红细胞携带D抗原蛋白,而A-血型则完全缺失该抗原。这种分子层面的差异源于染色体1p34.3-36.1区域RHD基因的表达状态:A+个体携带功能性RHD基因,可编码D抗原;A-个体的RHD基因存在突变或缺失,导致无法合成该抗原。

抗原差异直接决定了血液的免疫相容性。当A-个体首次接触A+血液时,其免疫系统会将D抗原识别为异物并产生抗D抗体,这种致敏过程虽不立即引发症状,但二次接触时将导致严重的溶血反应。这种免疫记忆机制使得Rh系统在输血医学中的重要性仅次于ABO系统。

临床意义:输血与妊娠的风险管理

在输血实践中,A-血型面临更严格的配型限制。由于D抗原的免疫原性,A-患者只能接受A-或O-血液,而A+个体可兼容A+、A-、O+及O-四种类型。这种差异使得A-血型在全球血库中的供需矛盾尤为突出,特别是在紧急情况下,供血匮乏可能导致治疗延误。统计显示,A-血型仅占全球人口的6%,而A+血型占比高达34%。

妊娠期Rh血型不合可能引发新生儿溶血病(HDN)。若A-母亲怀有A+胎儿,胎儿的D抗原可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生IgG型抗D抗体。这些抗体穿过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血甚至胎死腹中。现代医学通过产前抗D免疫球蛋白注射,已将该病发病率从15%降至1%以下,但监测Rh血型仍是围产期管理的核心环节。

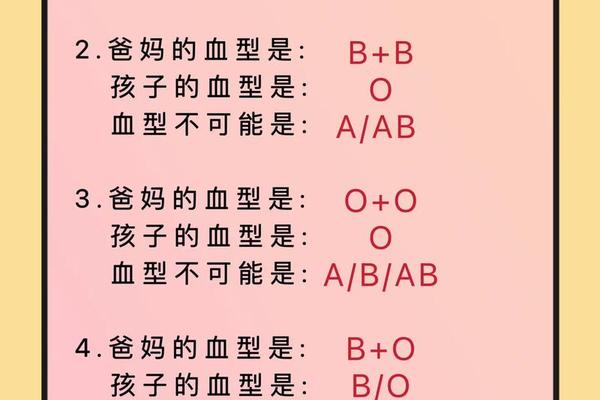

遗传机制:隐性基因的传递规律

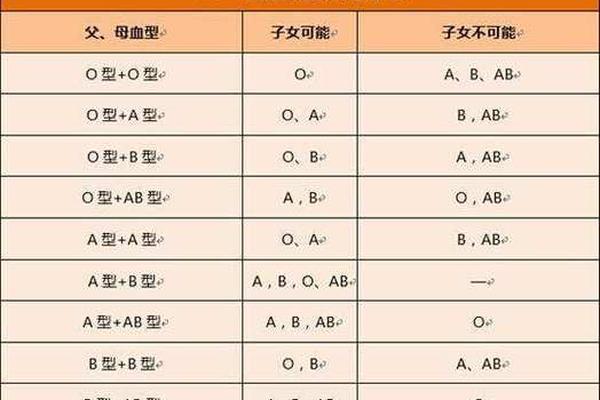

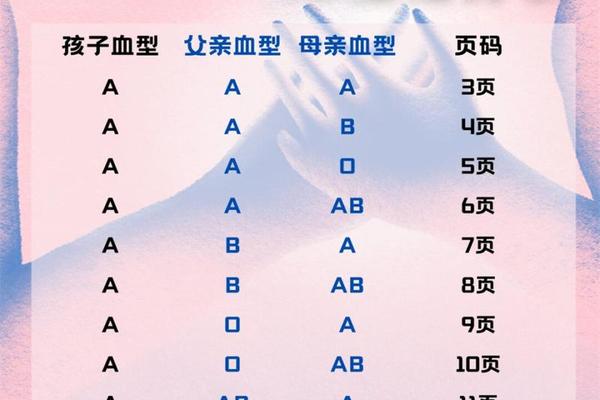

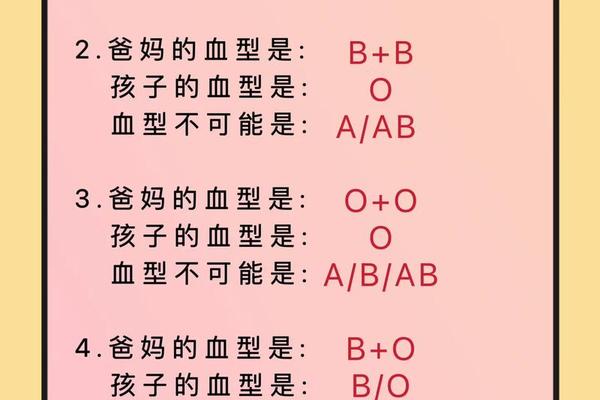

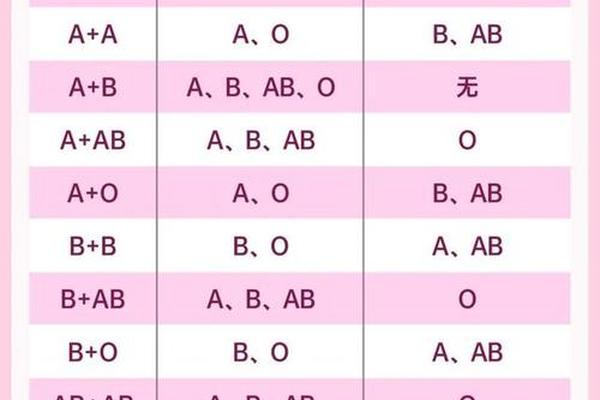

Rh血型的遗传遵循孟德尔隐性遗传规律。A+性状由显性等位基因(D)控制,A-则为隐性纯合子(dd)表现型。若父母双方均为A-血型,子女必然遗传dd基因型;若一方为A+(Dd或DD),子女可能表现为A+或A-。这种遗传特性使得A-血型在某些族群中呈现聚集分布,例如巴斯克人中的A-比例高达35%,远超全球平均水平。

基因测序技术揭示了RHD基因的多态性。研究发现,亚洲人群中约70%的A-个体存在RHD基因全缺失,而非洲人群更多表现为RHDΨ假基因变异,这种族群差异为人类迁徙研究提供了分子标记。

分布特征:地理与族群的多样性

A-血型的全球分布呈现显著地域差异。欧洲尤其是西欧地区A-比例最高(约15%),东亚地区则不足1%。这种分布模式与历史上的自然选择压力相关:某些研究推测,Rh阴性血型可能对特定传染病(如、疟疾)具有抵抗优势,从而在特定地域形成选择性优势。

血型分布的稀缺性催生了"熊猫血"的社会概念。中国建立的稀有血型互助网络已覆盖超10万人,通过实时配对系统解决紧急用血需求。但争议随之而来:是否应该建立A-个体的生育限制?如何平衡个人隐私与公共健康?这些问题考验着现代社会的治理智慧。

社会认知:从科学到文化的多维解读

公众对血型的认知常陷入科学事实与文化隐喻的纠葛。尽管部分流行文化将A型血与性格特征关联,但研究证实,Rh因子与个性特质无统计学相关性。相反,A-血型在医学领域的特殊地位催生了独特的身份认同,许多国家成立Rh阴性志愿者组织,通过定期献血形成互助社群。

在生物技术前沿,科学家正探索基因编辑技术治疗Rh血型不合的可能性。2024年《自然·医学》报道了通过CRISPR-Cas9敲除RHD基因的成功案例,为根治新生儿溶血病提供了新思路。与此人工血液的研发进展或将改写输血医学的现有格局,缓解稀有血型的供应危机。

总结而言,A+与A-的血型差异既是自然选择的产物,也是现代医学的重要课题。从D抗原的分子结构到稀有血型的困境,这种差异映射出生命科学的精妙与社会文明的复杂性。未来研究需在基因治疗、血液替代品开发及血型数据库建设等方面持续突破,同时加强公众科普,消除对稀有血型的认知误区,构建更安全的医疗生态系统。