血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅与医学输血、器官移植等临床实践密切相关,也承载着亲子关系推断的生物学意义。AB型与A型血型组合的家庭中,孩子的血型可能呈现怎样的遗传规律?而AB型与O型父母生育的子女是否存在溶血风险?这些问题既涉及遗传学的核心原理,也关系到临床医学的实际应用。本文将从血型遗传机制、溶血反应的本质及预防策略等角度展开分析,结合现有研究与临床案例,为读者提供科学解读。

一、血型遗传的基本规律

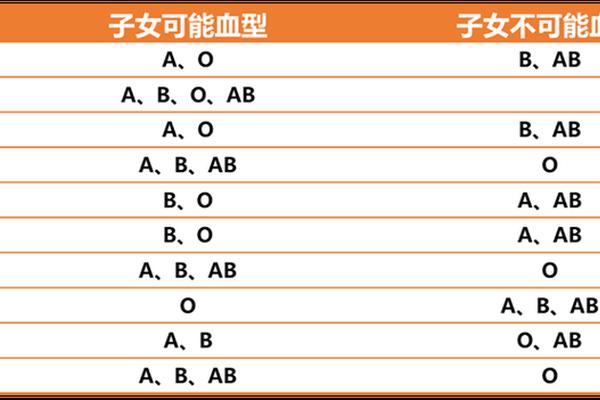

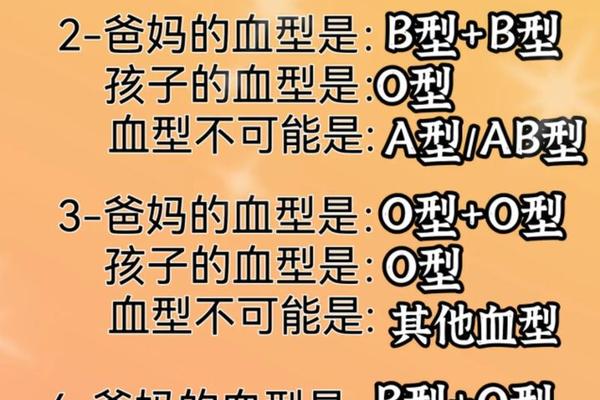

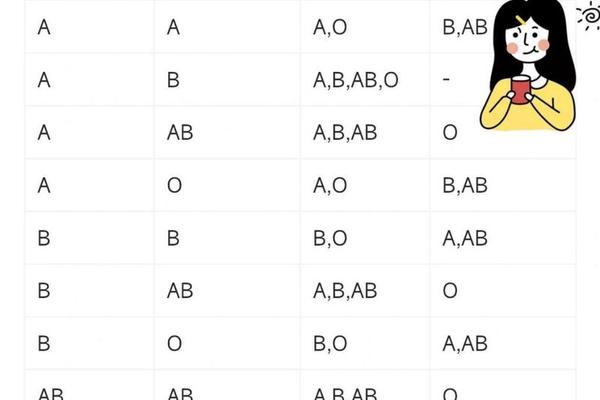

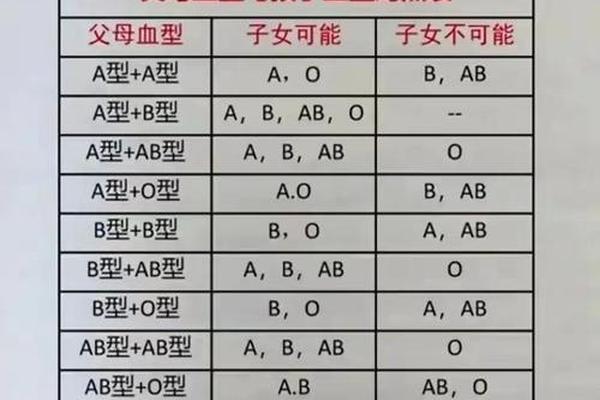

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。根据这一原理,AB型个体的基因型为AB,而A型个体的基因型可能是AA或AO。当AB型与A型结合时,AB型父母只能传递A或B基因,A型父母则可能传递A或O基因(若其基因型为AO)。子女的血型可能为A型(从AB型父母获得A,从A型父母获得A或O)、B型(从AB型父母获得B,从A型父母获得O)或AB型(从AB型父母获得B,从A型父母获得A),但不可能出现O型,因为O基因需要父母双方各提供一个隐性O等位基因。

这一遗传规律在临床亲子鉴定中具有参考价值,例如父母若为AB型与A型,而子女出现O型血,则可直接否定生物学亲子关系。但需注意,极少数基因突变或嵌合体现象可能导致例外情况。

二、AB型与A型父母的血型组合分析

从基因型组合来看,AB型(AB)与A型(AA或AO)的配对可能产生三种结果:

1. A型血:当A型父母的基因型为AA时,子女必然从该方获得A基因;若A型父母为AO,则有50%概率传递O基因,但此时AB型父母若传递B基因,子女将表现为B型而非O型。

2. B型血:仅在AB型父母传递B基因,且A型父母传递O基因时发生,这要求A型父母的基因型必须为AO。

3. AB型血:当AB型父母传递B基因,而A型父母传递A基因时形成。

临床统计显示,这类组合中子女为A型的概率约为50%,B型约25%,AB型约25%。值得注意的是,由于A型血中存在亚型(如A1、A2),部分罕见情况下可能出现血清学检测误差,需通过基因检测进一步确认。

三、AB型与O型生育的溶血风险

当AB型与O型结合时,子女血型只能是A型或B型(AB型父母传递A或B基因,O型父母仅能传递O基因)。此时可能引发溶血反应的关键在于母体血型:

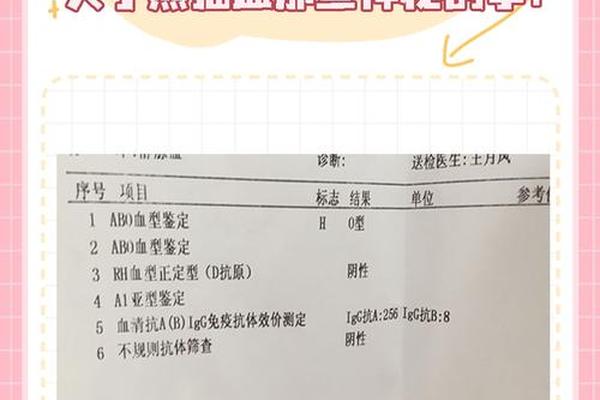

研究表明,O型母亲与AB型父亲生育的子女中,约20%会发生临床可观察到的溶血反应,但仅1%-2%需要光疗干预。这与Rh血型系统引发的溶血(如Rh阴性母亲怀Rh阳性胎儿)相比,严重性显著降低。

四、溶血反应的机制与临床管理

溶血反应的核心是抗原-抗体复合物激活补体系统,导致红细胞破裂释放血红蛋白。在ABO溶血中,IgM类抗体因其分子量大难以通过胎盘,而IgG类抗体则可能引发胎儿红细胞溶解。临床处理遵循三级预防原则:

1. 产前预防:通过抗体效价监测(如O型孕妇在孕16周、28周进行抗A/B效价检测)评估风险,对效价>1:128者加强胎儿监护。

2. 产后干预:包括蓝光照射降解胆红素、静脉注射免疫球蛋白阻断抗体活性,严重时采用换血疗法。近年研究发现,脐带血干细胞移植为重症溶血提供了新思路。

3. 遗传咨询:对曾有溶血病史的家庭,建议通过胚胎植入前遗传学诊断(PGD)筛选血型相容胚胎。

五、争议与未来研究方向

尽管血型遗传规律已较为明确,仍有争议存在。例如,部分研究提出AB亚型(如CisAB型)可能导致传统遗传规律失效。环境因素(如母体感染)是否影响抗体产生强度尚需深入探讨。未来研究可聚焦于:

1. 开发非侵入性产前检测技术,通过母体血液中的胎儿DNA预测血型。

2. 探索基因编辑技术在罕见血型配对家庭中的应用可能性。

3. 建立跨种族血型数据库,完善不同人群的溶血风险评估模型。

AB型与A型父母的后代血型遵循显性遗传规律,而AB型与O型组合的溶血风险高度依赖母体血型。现代医学通过抗体监测、光疗等手段已能有效控制溶血危害,但个体化医疗和精准预防仍是未来发展方向。对于计划生育的夫妇,建议孕前进行血型筛查并结合遗传咨询,以最大程度保障新生儿健康。