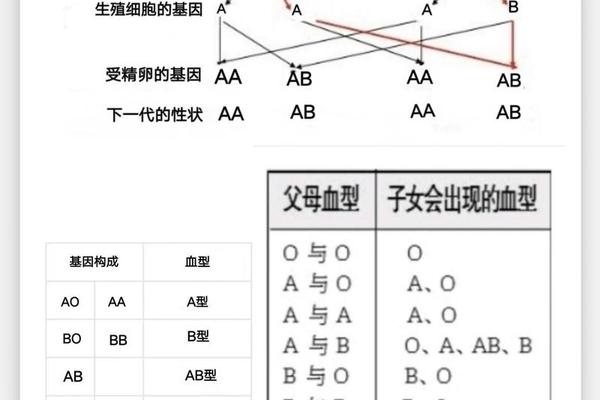

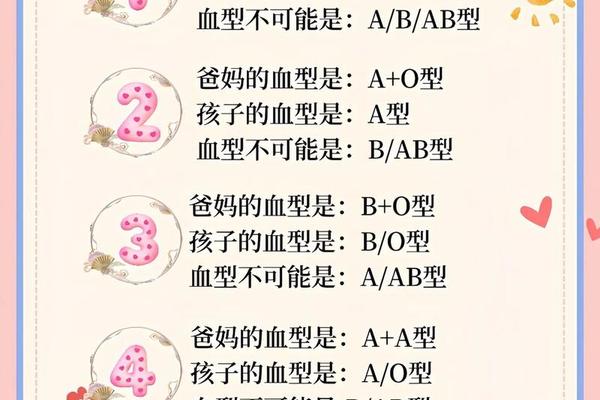

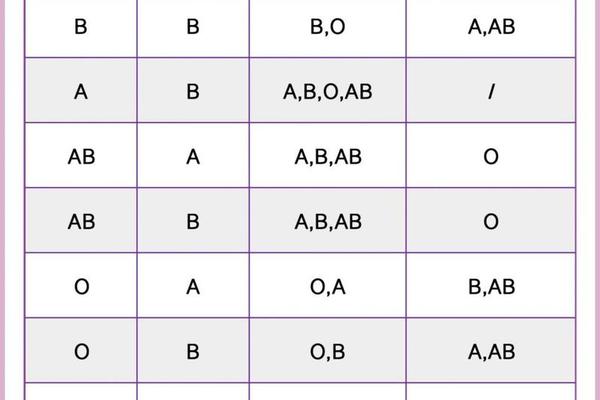

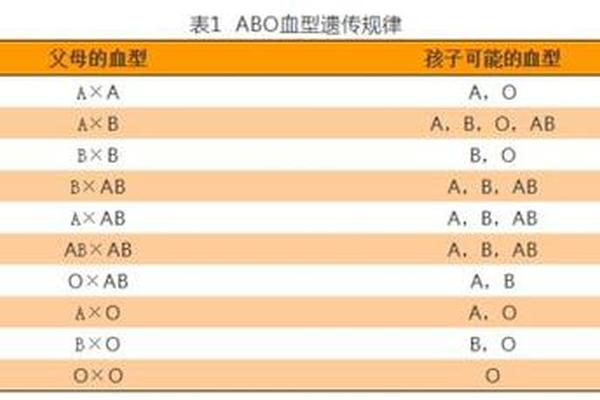

血型与性格的关系自20世纪初便成为公众关注的焦点,日本学者古川竹二提出的“血型性格学说”曾引发广泛讨论,但现代科学普遍认为其缺乏严谨的医学支持。ABO血型系统作为医学输血的核心依据,其抗原抗体反应的机制已被充分证实。例如,A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体;O型血则缺乏A/B抗原,但血浆中存在抗A、抗B抗体。这种生物学特性决定了输血时必须遵循相容性原则,但在人际关系的语境中,血型是否影响情感契合度仍存在争议。近年来,丹麦科学家利用肠道细菌酶将A/B型血转化为“万能O型”的突破性研究,揭示了血型可塑性,也为跨血型医学应用提供了新思路。血型与性格、情感偏好的关联性,仍需从科学与社会文化双重维度探讨。

医学视角:血型相容性≠情感适配度

从免疫学角度看,血型差异的本质在于抗原抗体反应。例如,A型与O型在输血场景下存在潜在风险:O型血浆中的抗A抗体会攻击A型红细胞,导致溶血反应。这种生物学机制被部分人引申为“A型与O型性格冲突”的隐喻,认为抗体的“攻击性”对应人际矛盾。医学研究明确指出,血型仅与免疫特性相关,与人格特质无直接联系。

心理学研究进一步表明,性格形成受遗传、环境、教育等多因素影响。例如,O型血常被描述为“自信果敢”,但这类特征更可能与成长经历或社会角色相关。剑桥大学2022年对肾脏移植中血型转换的研究显示,器官的免疫兼容性可通过技术手段调整,但受体的心理接纳度仍需个体化评估。这暗示情感关系的建立超越生物学框架,更依赖价值观与沟通模式的匹配。

社会文化建构:血型标签的传播效应

尽管科学界否定血型决定论,东亚社会仍存在显著的“血型文化”现象。日本职场中,O型血常被视为领导力象征,AB型则与理性冷静绑定。这种刻板印象通过媒体与社交网络扩散,形成自我实现预言:个体可能无意识迎合血型描述,强化行为模式。例如,O型与AB型组合常被民间描述为“理性与热情的互补”,AB型女性的冷静特质被认为能平衡O型男性的冲动。

值得注意的是,这种文化建构存在逻辑矛盾。O型血同时被赋予“开拓者”与“亲和力”标签,AB型则兼具“内向”与“艺术天赋”。多元化的描述反而削弱了理论的可信度。瑞典隆德大学2024年的研究指出,肠道菌群对血型抗原的分解能力可能影响代谢与情绪,但该发现尚未证实与性格的直接关联。这提示,血型文化的流行本质是社会心理需求的投射,而非科学规律的反映。

情感关系的现实逻辑:超越血型框架

临床数据显示,A型与O型夫妻的离婚率与其他血型组合无统计学差异,AB型与O型的婚姻稳定性亦未呈现特殊优势。真正影响情感质量的因素包括沟通方式、冲突解决能力及价值观一致性。例如,O型个体的直接性与AB型的含蓄风格可能引发误解,但也可能通过磨合形成动态平衡。

从进化视角看,人类血型分布与地域、疾病适应性相关,如O型在疟疾高发区占比更高。这种自然选择机制与情感选择无必然联系。哈佛大学2000年的临床试验表明,经酶处理的O型红细胞能被不同血型受体安全接受,但受试者的心理反馈仍存在个体差异。这进一步证明,生物兼容性可通过技术干预实现,而情感兼容性则依赖复杂的社会化过程。

总结与展望:理性看待血型叙事

血型配对学说作为文化现象,反映了人类对复杂情感关系的简化认知需求,但其科学基础薄弱。未来研究应聚焦基因-环境交互作用对性格的影响,而非局限于ABO抗原差异。对于婚恋选择,建议关注实际相处质量而非血型标签;医疗机构需加强科普,消除“O型血浆万能论”等错误认知。丹麦技术大学的新型酶转化技术虽能缓解血液短缺,但也提醒我们:生命的奥秘远未被血型系统所穷尽。在科学与文化的张力中,保持理性思考与开放心态,或许是破解血型迷思的最佳路径。