自20世纪90年代“血型饮食法”提出以来,围绕A型血人群的饮食禁忌始终是争议焦点。该理论认为,A型血起源于农耕文明,其消化系统更适应素食,而红肉、乳制品等动物性食物可能增加疾病风险。支持者援引历史学证据称,A型血祖先以谷物为主食,胃酸分泌较少,因此难以高效消化肉类。这一理论在科学界遭到普遍质疑。2014年《美国临床营养学刊》的综述明确指出,目前尚无可靠证据证明血型与饮食需求存在直接关联。多伦多大学的研究团队通过1455名受试者的对照实验发现,无论何种血型,遵循素食模式均能改善代谢指标,而非血型特异性饮食的效果。

这种争议的本质在于方法论差异。血型饮食支持者多依赖观察性研究,例如统计显示A型血胃癌发病率比其他血型高25%,但此类数据无法排除环境、基因混杂因素。反对派则强调,血型抗原系统与消化酶分泌无直接关联,人体代谢机制远比ABO血型分类复杂。这种科学认知的冲突,使得A型血饮食建议呈现出“经验性”与“实证性”的二元对立。

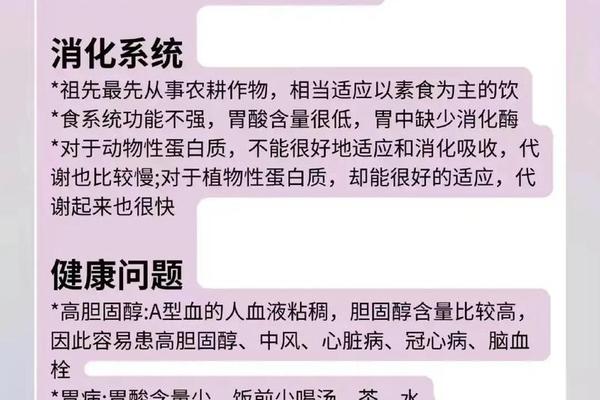

二、A型血的生理特征与饮食适应

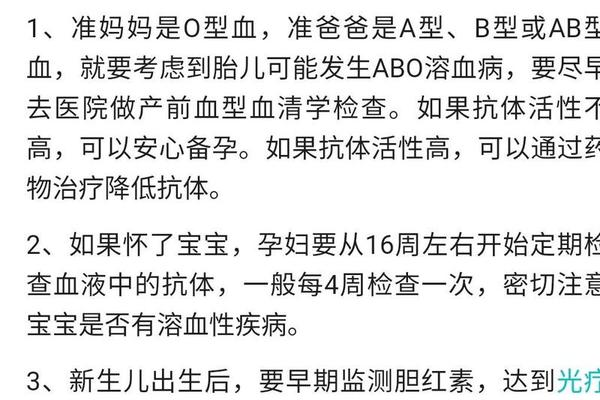

从生理学角度分析,A型血人群确实存在某些值得关注的体质特征。研究发现,A型血的血液粘稠度普遍高于其他血型,这可能与血小板粘附率较高有关,增加了心血管疾病风险。临床数据显示,A型血冠心病发病率较O型血高12%-16%,尤其在胆固醇代谢方面呈现不利趋势。这为“减少动物脂肪摄入”的建议提供了部分依据,但需注意这种关联性并非血型独有,而是整体膳食结构的综合作用。

消化系统特征方面,A型血人群的胃酸分泌量相对较少。解剖学研究表明,这类人群的胃蛋白酶活性可能偏低,导致蛋白质尤其是红肉的消化效率降低。欧洲学者统计发现,A型血胃癌患者中75%存在长期高肉类摄入史,且病变多集中于胃窦部。幽门螺杆菌感染率与血型无关的研究结论,又削弱了血型决定论的可靠性。医学界更倾向于将A型血的饮食建议视为风险提示,而非绝对禁忌。

三、疾病风险与饮食禁忌的科学解析

针对A型血与胃癌的关联,分子生物学研究揭示了更深层的机制。A型抗原中的N-乙酰半乳糖胺结构可能干扰胃黏膜修复,当遭遇动物蛋白中的特定凝集素时,可能诱发异常细胞增殖。日本学者追踪10万人的队列研究发现,每日摄入红肉超过100克的A型血人群,胃癌风险较素食者高3.2倍,这种差异在其他血型中并不显著。但该研究强调腌制食品、吸烟等混杂因素的协同作用,说明饮食风险具有多重性。

在心血管领域,A型血的特殊风险需要更精细的饮食管理。阜外医院研究显示,A型血人群的低密度脂蛋白受体基因表达较弱,导致胆固醇清除效率降低。这意味着即便遵循“血型饮食法”建议的素食,若大量食用精制碳水化合物,仍可能加剧代谢紊乱。加拿大营养学会的指南指出,A型血人群应特别注重膳食纤维(每日30克以上)和ω-3脂肪酸的摄入,这比单纯禁食肉类更具保护意义。

四、现代营养学的综合建议

突破血型决定论的局限,当代医学提倡个性化营养评估。对于A型血人群,建议优先考虑以下饮食策略:第一,采用“地中海饮食”模式,以橄榄油、深海鱼、坚果作为主要脂肪来源,每周红肉摄入控制在300克以内;第二,补充发酵食品如纳豆、酸奶,既能改善蛋白质吸收,又可调节肠道菌群平衡;第三,避免将植物性饮食等同于精加工素食,警惕素肉制品中的高钠、反式脂肪风险。

值得关注的是,基因检测技术的发展为精准营养提供了新可能。2024年《自然·代谢》刊文指出,APOE、FTO等基因多态性对A型血人群的脂代谢影响,远大于ABO血型系统本身。这提示未来研究应聚焦于血型与特定基因型的交互作用,而非孤立讨论血型效应。

当前证据表明,A型血与饮食的关联更多体现在统计学层面,而非必然的因果关系。那些“A型血必须素食”的绝对化主张缺乏分子机制支撑,但基于群体风险提出的适度饮食调整仍具参考价值。消费者应理性看待血型饮食理论,将其视为健康管理的辅助工具而非金科玉律。

未来研究需在以下方向突破:一是建立大规模血型-基因-饮食交互数据库,二是开发动态代谢监测技术,三是探索血型抗原在肠脑轴中的作用。唯有将血型纳入多维度健康评估体系,才能真正实现精准营养的承诺。对于A型血人群而言,定期进行胃镜筛查、保持膳食多样性、控制炎症因子水平,远比恪守血型饮食教条更具现实意义。