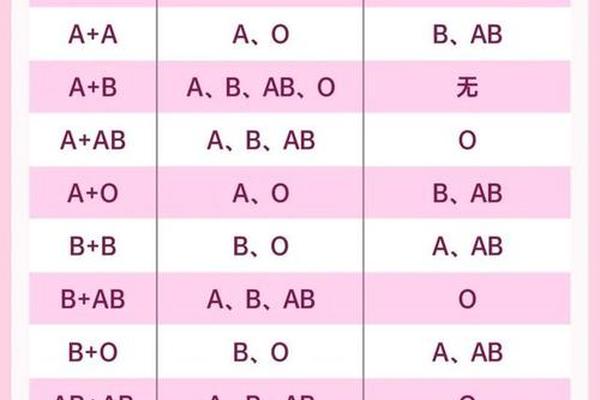

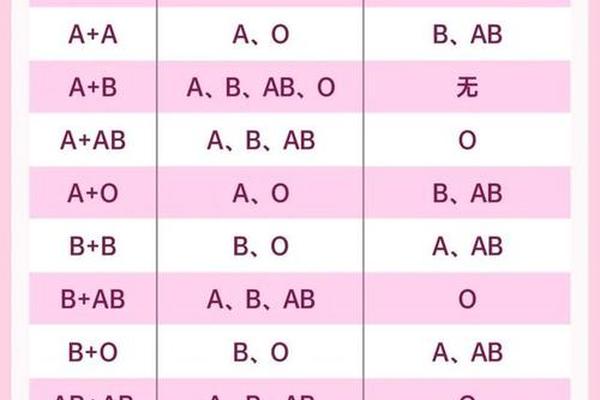

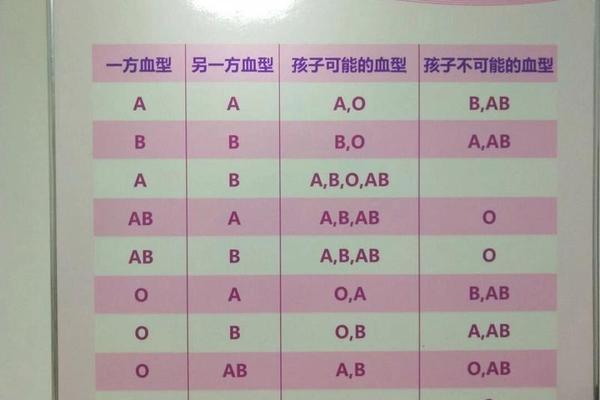

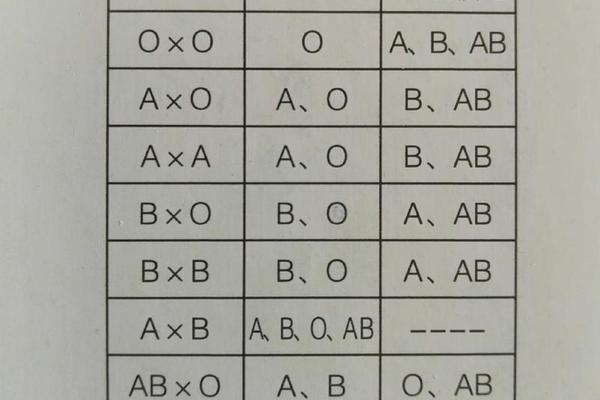

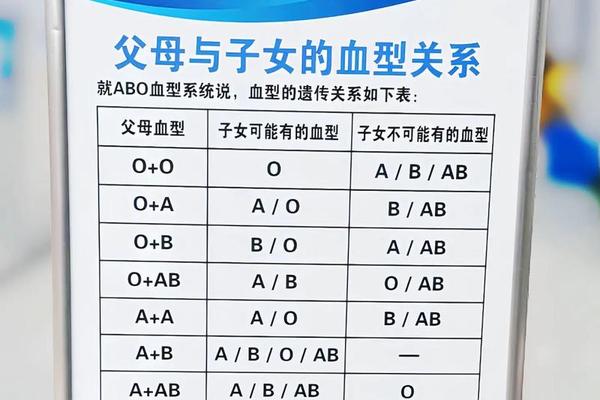

A型血作为ABO血型系统中的重要类型,其遗传规律与婚育配对始终是公众关注的焦点。根据ABO血型遗传机制,A型血由A等位基因控制,表现为红细胞表面存在A抗原,血浆中含抗B抗体。从亲子遗传角度看,若父母一方为A型,另一方为O型,子女可能为A型或O型;若父母双方均为A型,则子女可能为A型(75%)或O型(25%)。而当A型与B型结合时,子女可能呈现A、B、AB或O型四种血型,体现出遗传的多样性。

在婚恋配对中,A型血常被认为与B型或O型血存在较高适配性。研究表明,A型与B型因性格互补(如A型严谨与B型自由)可能形成稳定关系,而A型与O型的组合则因O型务实特质与A型责任感相互支持。但需明确,此类基于性格的配对理论缺乏大规模科学验证,更多属于社会学观察范畴。从医学角度,血型配对的核心关注点在于避免新生儿溶血风险。例如,若母亲为O型(含抗A抗体),父亲为A型,胎儿若为A型可能引发免疫反应,需通过产前抗体筛查进行干预。

二、A型血与疾病风险的关联性争议

近年来,“A型血是危险血型”的观点引发广泛讨论。多项研究指出,A型血人群在特定疾病中的风险显著高于其他血型。例如,2020年《新英格兰医学杂志》研究显示,A型血新冠肺炎患者出现呼吸衰竭的风险比O型血高45%,可能与A抗原易被病毒识别有关。A型血与心血管疾病的关联亦被证实:其血液中von Willebrand因子水平较高,导致血小板聚集倾向增强,血栓形成风险增加。

这一结论存在争议。2023年哥伦比亚大学研究分析7770名新冠患者后发现,A型血与重症的关联性微弱(风险差异<5%),强调年龄、基础病等混杂因素影响更大。在癌症领域,上海交通大学团队追踪1.8万人20年的数据显示,A型血患胃癌和结直肠癌风险分别比非A型血高25%和22%,但B型血在部分癌症中表现出更低风险。这些矛盾结果提示,血型与疾病的关系需结合基因多态性、环境及生活方式综合评估。

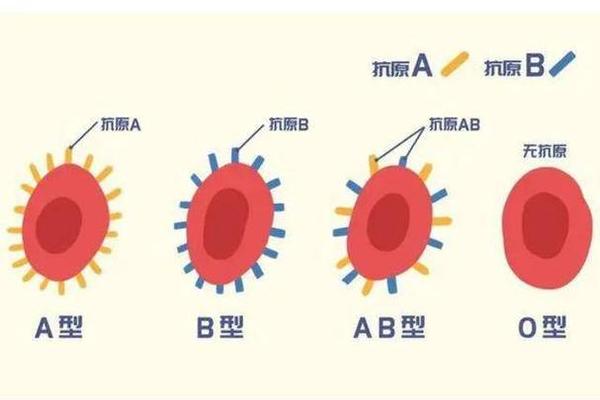

三、A型血“危险”标签的生物学机制

从分子生物学角度,A型血的潜在风险与其抗原特性密切相关。A抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,该结构可能成为病原体(如诺如病毒)的入侵位点。A型血人群的免疫特征显示,其单核细胞炎症反应更活跃,促炎因子IL-6分泌水平较高,这可能加剧感染或慢性病进展。

血液凝固系统的差异亦不容忽视。研究证实,A型血患者的凝血因子VIII活性平均比O型血高25%,纤维蛋白原浓度更高,导致血液黏稠度增加。这种生理特性在创伤或手术中可能增加栓塞风险,但也可能加速止血过程,体现出血型进化的双重适应性。值得注意的是,血型对健康的影响具有双向性:例如,A型血人群对霍乱弧菌的抵抗力强于O型血,说明“危险”标签需特定情境下成立。

四、科学认知与健康管理建议

面对血型与健康的复杂关联,科学界主张辩证看待。2023年西安交通大学研究指出,将饮食或疾病预防方案简单关联血型(如“A型血应素食”)缺乏证据支持,个体化健康管理更需关注血压、血脂等可干预指标。对于A型血人群,建议定期监测心血管指标,通过低盐饮食、适度运动降低血栓风险,而非过度担忧血型本身的“危险”属性。

未来研究需深入探索血型抗原与疾病易感性的分子机制。例如,利用基因编辑技术敲除A抗原后观察感染率变化,或通过大数据整合血型与多组学(基因组、蛋白质组)数据,构建更精准的风险预测模型。针对A型血设计的个性化医疗方案(如抗凝药物剂量调整)可能成为临床实践的新方向。

总结

A型血的遗传规律与疾病风险呈现多维复杂性。婚育配对中,其遗传特性需结合医学检测规避溶血风险;所谓“危险血型”标签更多反映特定疾病场景下的统计学关联,而非绝对命运。现代医学强调,健康管理应基于全面风险评估,而非单一血型决定论。对于公众而言,了解血型的科学内涵,有助于破除迷信认知,以更理性的态度践行健康生活方式。