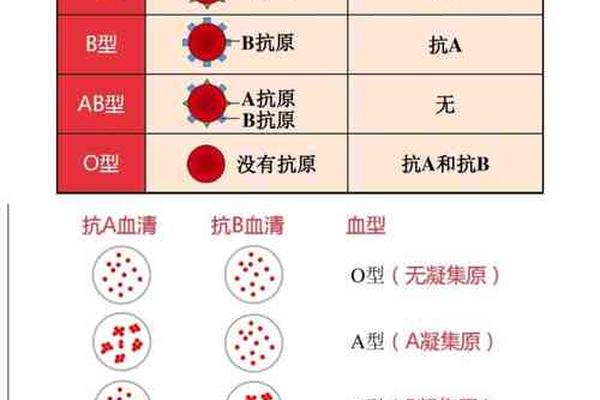

在人类ABO血型系统的框架下,A型血因其独特的生物学标记和健康相关性备受关注。作为最早被发现的血型之一,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这种免疫特性使其在输血医学和疾病研究中具有特殊地位。近年来,随着基因组学和流行病学的发展,A型血与某些疾病的关联性逐渐显现,甚至被部分研究描述为“弱势血型”。本文将深入探讨A型血的生物学本质、健康风险的双重性及其社会认知争议。

遗传学特征与分子机制

A型血的形成由9号染色体上的ABO基因座决定。IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能够将H抗原转化为A抗原。这一过程的关键在于糖链末端的糖基修饰——A型血的抗原决定簇为N-乙酰半乳糖胺,而B型血则为半乳糖。分子生物学研究表明,IA基因的第7外显子包含特异性核苷酸序列,其编码的酶活性直接影响抗原合成的效率。

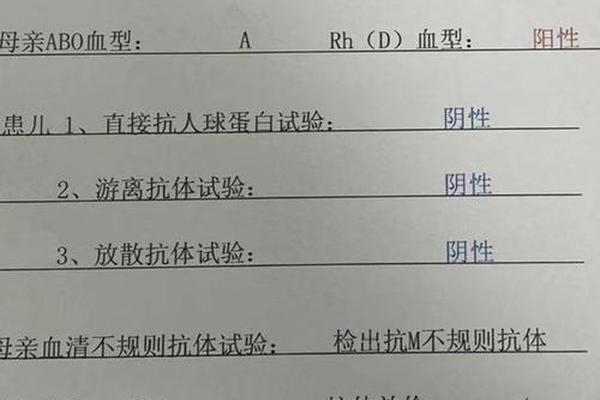

值得注意的是,A型血存在20余种亚型,其中A1亚型占比超过80%,其抗原表达强度显著高于A2亚型。这种分子层面的差异可能导致临床输血反应的风险差异。例如,A2型个体在接受A1型血液时,可能因抗原表达量不足引发免疫应答。这种遗传多样性提示,血型研究需结合分子分型才能实现精准医疗。

健康风险的双面性

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。一项纳入60万人的荟萃分析发现,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,其机制可能与血小板聚集倾向性增加有关。在消化系统疾病领域,上海交通大学长达25年的队列研究表明,A型血人群胃癌发病率较O型血高20%,可能与幽门螺杆菌感染易感性相关。

A型血并非全然处于“弱势”。凝血因子偏好为O型的特点使其术后出血风险降低,在创伤救治中具有优势。日本学者还发现,A型血人群对某些呼吸道病毒的抗体应答更强,这可能得益于其黏膜免疫系统的特异性。这种健康风险的双重性表明,血型与疾病的关系具有高度复杂性。

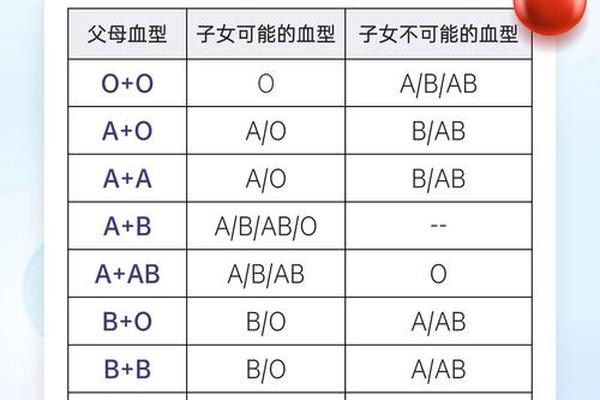

遗传规律与社会认知

从孟德尔遗传规律看,A型血的传递遵循显性遗传原则。当父母一方为AA型,另一方为AO型时,子女出现A型血的概率达100%;若父母均为AO型,则有25%概率生育O型血后代。这种可预测性使其在法医学和亲子鉴定中长期发挥作用,但随着DNA检测技术的发展,其应用范围已逐渐缩小。

社会层面对A型血的认知存在显著偏差。部分流行文化将A型血与焦虑倾向、完美主义性格关联,但神经科学研究显示,血型与人格特质无统计学相关性。更值得警惕的是,某些地区出现的“A型血抗癌食谱”等伪科学概念,缺乏循证医学支持,可能误导公众健康决策。

未来研究方向与健康管理

在精准医疗时代,A型血研究呈现三大趋势:一是探索ABO基因多态性与药物代谢的关系,例如发现A型血个体对特定抗血小板药物的敏感性差异;二是建立血型特异性疾病预警模型,利用机器学习整合基因表达谱和临床数据;三是开发基于血型抗原的靶向疗法,如在A型血胃癌治疗中设计针对A抗原的免疫检查点抑制剂。

对于A型血人群的健康管理,建议采取差异化策略:定期进行凝血功能检测以预防血栓性疾病;加强胃癌早期筛查特别是幽门螺杆菌检测;在饮食方面增加富含维生素K的食物摄入以平衡凝血机制。同时需强调,血型仅是健康影响因素之一,保持适度运动、压力管理和均衡饮食更为关键。

总结与展望

A型血作为人类重要的遗传标记,既是生命科学的解码对象,也是公共卫生的研究焦点。其“弱势”特性主要体现在特定疾病易感性,但这种“弱势”具有条件性和相对性。未来研究需突破血型研究的单一维度,在基因-环境交互作用框架下,揭示ABO系统与疾病通路的分子对话机制。对于公众而言,理性认知血型的生物学意义,避免陷入伪科学陷阱,才是科学健康管理的核心要义。