在东亚文化中,血型性格论常被用于婚恋匹配领域,A型血常被赋予"严谨负责"的标签,进而衍生出对特定血型伴侣的偏好。但现代遗传学研究显示,血型仅由红细胞表面抗原决定,与性格无直接关联。这种文化现象的形成,源于日本学者古川竹二1927年提出的未被证实的假说,后经商业包装演变为社会认知。在遗传学领域,ABO血型系统的传递遵循孟德尔定律,父母血型组合可通过基因显隐性规律预测子女可能性。

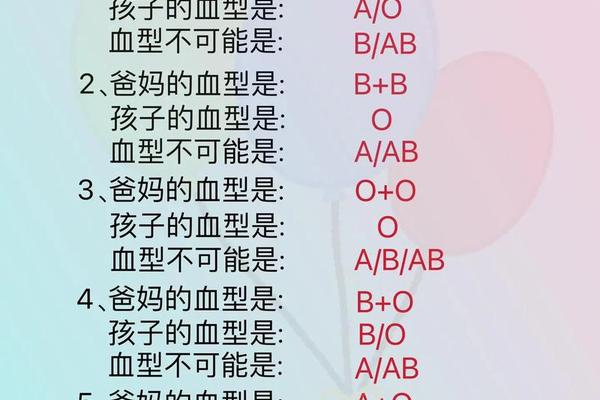

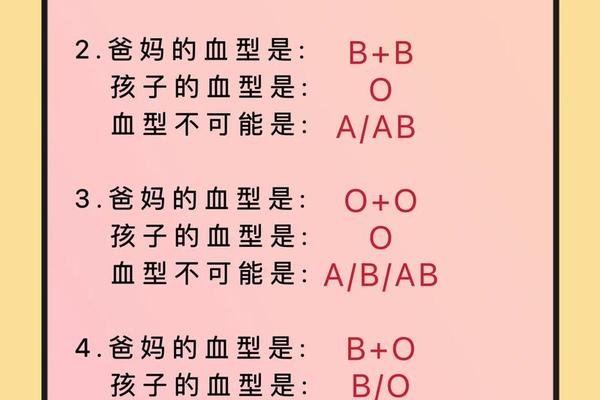

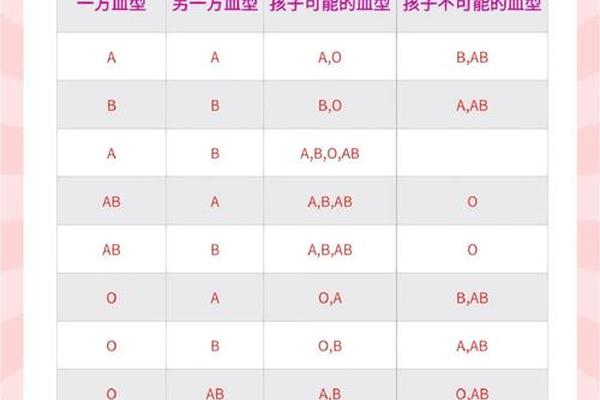

从遗传学视角看,A型血父母的基因型可能是AA或AO。当双方均为AO型时,子女有25%概率继承O型血。这种遗传特性与性格偏好不存在生物学关联,但文化惯性使部分群体仍相信血型决定婚恋适配度。例如日本企业曾出现按血型招聘的歧视现象,韩国学者近年仍在争议该理论。科学界通过2681人样本调查证实,血型与职业选择、社交能力等均无统计学关联。

二、ABO血型系统的遗传机制解析

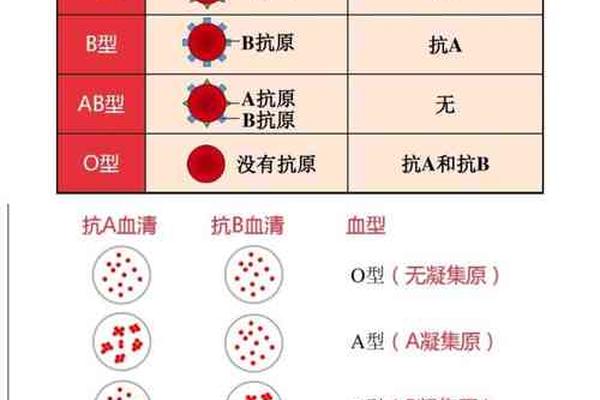

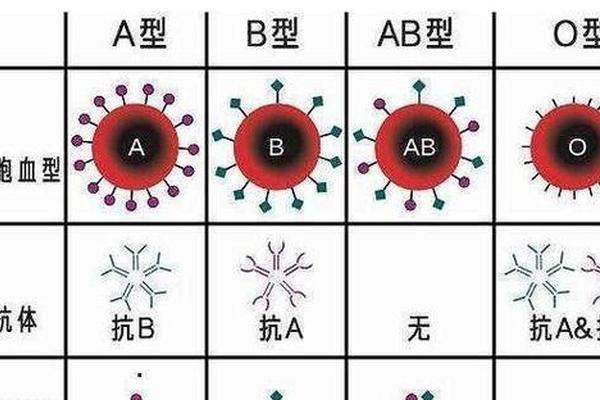

A型血的形成由9号染色体上的IA基因控制,其编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶将抗原决定簇连接到H抗原。当父母双方携带A型基因时,遗传组合呈现显隐性特征:AA×AA必生A型,AO×AO则有25%概率产生O型。临床案例显示,中国曾出现O型与A型父母生育B型子女的特殊情况,后经基因测序发现母亲实为ABw亚型,B抗原表达微弱导致血清学误判。

Rh血型系统独立遗传于ABO系统,遵循显性遗传规律。若A型母亲为Rh阴性,父亲为Rh阳性,子女有50%概率继承Rh阳性。这与ABO系统形成多维遗传矩阵,如A型Rh+与B型Rh-结合,可能产生四种ABO血型与两种Rh因子的组合。日本国立遗传学研究所数据显示,全球约15%人群携带罕见的AB亚型,这类特殊基因型可能打破常规遗传预测。

三、血型鉴定的医学价值与社会应用

在输血医学中,A型血含抗B抗体,可接受A型或O型供血。这种生理特性与婚恋选择无关,但错误输血可能引发溶血反应。亲子鉴定领域,血型可作为初步筛查工具:当子女血型超出遗传规律时需进行DNA检测。例如A型与O型父母不应生育AB型子女,该原理曾帮助美国移民局识别90%以上的虚假亲属关系申报。

现代基因测序技术已能解析ABO基因的35个SNP位点,精确识别CisAB、B(A)等稀有血型。中国血液中心数据显示,利用基因检测可使稀有血型筛查准确率提升至99.97%。这为特殊血型家庭的生育规划提供科学支持,如ABw亚型孕妇需提前储备相容血液。

四、文化认知与科学真相的辩证关系

尽管血型性格论缺乏科学依据,但其衍生的社交话题仍具有文化价值。日本学者安藤清指出,这种理论为复杂的人际关系提供简化认知框架。在婚恋市场,声称"O型与A型互补"的匹配建议,本质是心理学上的巴纳姆效应——人们倾向于相信模糊的正面描述。

遗传学家强调,血型仅是红细胞表面蛋白差异,与近千种HLA抗原相比,其基因信息量不足0.03%。未来研究应关注表观遗传学对血型表达的影响,以及微生物组与血型抗原的相互作用机制。建议公众以基因检测替代血型判断,建立基于科学证据的婚育决策系统。

本文通过解析血型遗传规律与文化认知的错位,揭示生物特征与社会建构的复杂关系。在基因检测普及的今天,我们既要尊重传统文化的心理慰藉功能,更需传播科学真相,避免"血型歧视"等非理性行为。建议教育部门将血型遗传知识纳入中学生物课程,医疗机构加强稀有血型科普,共同构建基于证据的公共卫生认知体系。