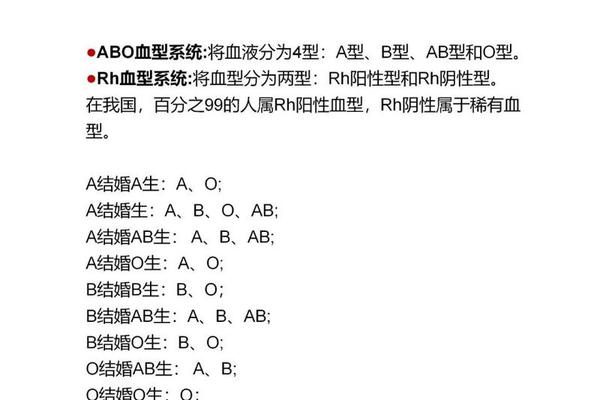

在ABO血型系统中,A型血的定义基于红细胞表面是否存在A抗原。根据红细胞膜上抗原的分布,A型血个体可分为两种基因型:AA(纯合型)和AO(杂合型)。这种差异源自父母遗传的显性基因组合——若个体从双亲处均获得A基因,则表现为AA型;若仅从一个亲代获得A基因,另一条染色体携带隐性O基因,则表现为AO型。

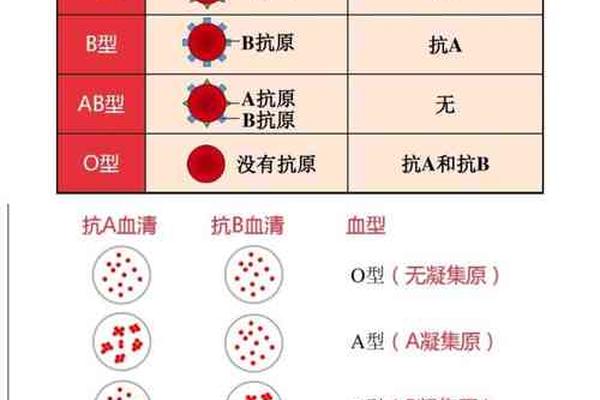

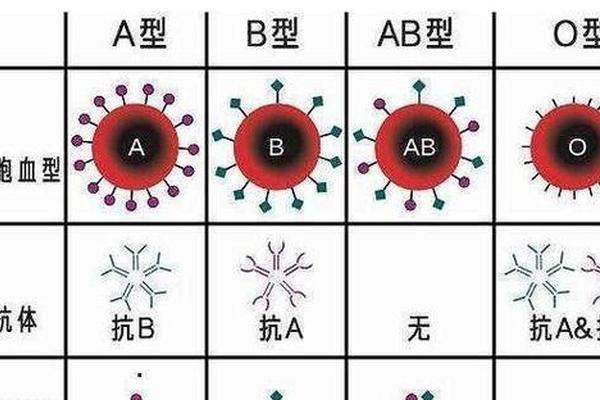

从抗原构成来看,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。这种抗原的合成依赖于特定的糖基转移酶,该酶能将H抗原转化为A抗原结构。值得注意的是,极少数情况下,由于基因突变或疾病影响(如白血病),A抗原的表达可能发生改变,导致血型检测结果异常。

二、A型血的亚型差异与临床意义

A型血并非单一类型,其亚型系统复杂程度远超公众认知。除常规的A1和A2亚型外,还存在Ax、A3等20余种罕见亚型。以A1和A2为例,A1型红细胞表面A抗原密度是A2型的5-10倍,这种差异可能影响输血相容性。2024年山东临沂的临床案例显示,一名A型血管瘤患者因需要同时缺失E、Jk b 和M抗原的血液,导致常规A型血无法匹配,凸显了A型血内部的多样性。

在Rh血型系统中,A型血可进一步分为A+(Rh阳性)和A-(Rh阴性)。Rh阴性A型血仅占中国人口的0.3%,其稀缺性使其被称为“熊猫血”。与Rh阳性个体相比,Rh阴性者在输血或妊娠时可能因抗体反应产生溶血风险,这要求医疗机构必须建立精准的血型档案和应急储备机制。

三、A型血的健康关联与风险特征

多项流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性。挪威学者1964年的开创性研究发现,A型血人群胃癌发病率比其他血型高18%,癌风险增加23%。其机制可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植,或影响炎症因子表达相关。2016年《循环》杂志的研究进一步指出,A型血人群静脉血栓风险是非O型血中最高者,这可能与凝血因子VIII水平升高有关。

这些风险并非绝对。天津胸科医院的研究表明,A型血人群若具备积极心理状态和健康生活方式,心血管疾病发生率可降低40%。例如,A型性格(争强好胜、时间紧迫感强)比A型血本身更能预测冠心病风险,这提示后天干预的重要性。

四、A型血的性格迷思与科学证伪

自1927年日本学者古川竹二提出“血型性格论”以来,A型血常被贴上“谨慎”“完美主义”等标签。但2016年《国际家庭科学杂志》对10万人的研究表明,血型与MBTI人格类型无统计学关联。神经生物学研究显示,性格形成主要受前额叶皮层发育和童年环境影响,而非红细胞抗原决定。

值得注意的是,文化强化作用不可忽视。在血型文化盛行的日本,A型血人群更倾向于自我暗示符合“典型特征”,这种心理投射现象在跨文化比较中尤为明显。中国心理学会2024年的调查发现,知晓血型性格说的A型血个体,其自我评价中“细致认真”等特质的报告率比不知晓者高27%。

五、未来研究方向与个体化健康管理

当前研究尚未完全阐明A型血与疾病关联的分子机制。例如,A抗原是否通过糖基化修饰影响肿瘤微环境,或干扰免疫检查点功能,这些都需要单细胞测序技术的深入解析。2024年烟台大学团队发现,A型血个体的肠道菌群中拟杆菌门丰度显著高于其他血型,这为代谢疾病研究提供了新方向。

对于个体健康管理,建议A型血人群:①定期进行胃癌筛查,40岁以上每两年接受胃镜检查;②通过补充Omega-3脂肪酸(日均1.5g)降低血栓风险;③结合基因检测明确亚型特征,如携带F5 Leiden突变者需强化抗凝预防。

总结

A型血的复杂性体现在基因型、抗原亚型、健康风险等多维层面。尽管研究表明其与特定疾病存在相关性,但后天环境和行为选择仍是健康的主导因素。破除“血型决定论”迷思,建立基于精准医学的个体化健康策略,将成为未来研究的核心方向。对于每个A型血个体而言,了解自身血型的生物学特性,同时保持科学理性的健康观,才是把握生命主动权的关键。