自ABO血型系统被发现以来,A型血并非单一的生物学概念。1930年,科学家首次观察到A型血存在亚型分化,其中A1与A2亚型占所有A型血的99.9%以上。这一发现源于抗原结构的细微差异:A1亚型的红细胞表面同时携带A1和A抗原,而A2亚型仅表达A抗原。这种差异的关键在于酶活性,A1亚型的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶活性更强,导致抗原表位的数量和分布不同。

随着技术进步,更多罕见亚型被揭示。例如,A3型表现为混合视野凝集现象,Ax型则与抗A试剂反应微弱,易被误判为O型。这些亚型的分类依据不仅限于血清学反应,还包括分子生物学特征。例如,基因测序发现A亚型的多样性源于ABO基因的核苷酸突变或缺失,如A2亚型的关键位点缺失导致酶活性降低。

二、A型血亚型的临床意义

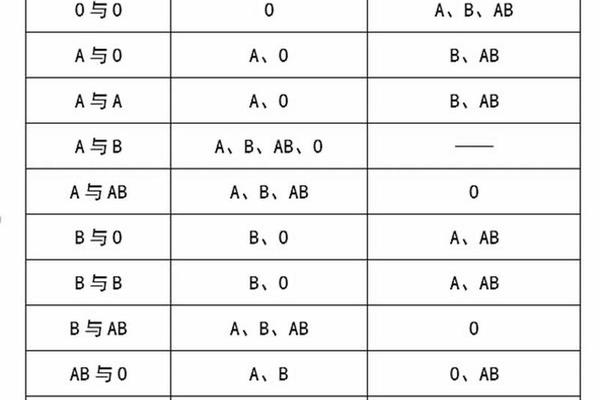

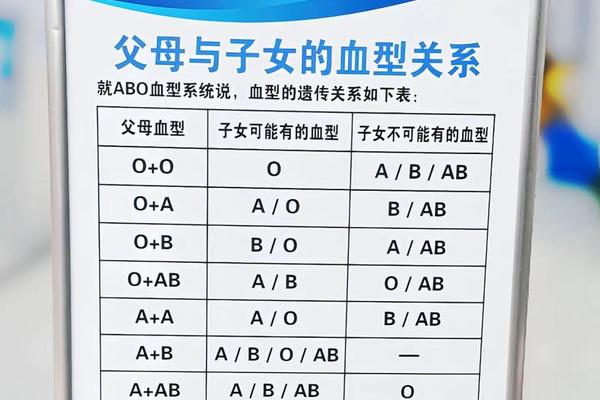

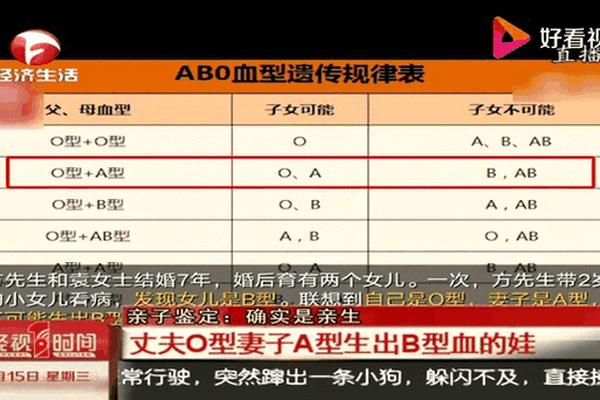

在输血医学中,亚型误判可能引发致命风险。例如,若将Ax型误判为O型并输注给O型患者,患者血清中的抗A抗体会攻击供血红细胞的微弱A抗原,导致溶血反应。数据显示,约0.1%的A型血属于弱表达亚型,这类患者接受常规A型血输血时可能因抗原-抗体不匹配产生迟发性溶血。

新生儿溶血病是另一关键领域。若A1亚型母亲怀有A2型胎儿,母体可能产生针对A2抗原的IgG抗体,透过胎盘引发胎儿红细胞破坏。临床案例显示,此类溶血反应虽较Rh血型系统轻微,但仍需通过产前血型精准鉴定进行干预。

三、A型血亚型的鉴定技术演进

传统血清学方法依赖抗A1试剂与凝集反应观察。例如,使用植物凝集素(如双花扁豆提取物)可特异性识别A1抗原,而A2亚型红细胞仅与抗A血清反应。此类方法对弱亚型(如Ax)敏感性不足,需结合O型血清辅助检测,避免漏检。

分子生物学技术革新了亚型鉴定。全外显子测序(WES)可精准识别ABO基因突变位点,例如A2型特有的c.1061delC突变。2024年,英国学者通过蛋白质组学技术解析了MAL血型系统与AnWj抗原的关系,揭示了A型血亚型与跨膜蛋白功能的关联。此类技术使临床实验室能够实现从“表型诊断”到“基因型诊断”的跨越。

四、未来研究方向与挑战

当前,A型血亚型研究仍存在盲区。例如,约0.01%的A型血个体携带尚未命名的稀有抗原,其分子机制有待阐明。人工智能与机器学习在血型数据库分析中的应用潜力巨大。通过训练模型预测抗原-抗体反应模式,可加速新亚型的发现与分类。

临床实践亟需标准化指南。建议将分子检测纳入高危人群(如反复输血者、孕妇)的常规筛查,并建立全球共享的A亚型基因变异数据库。开发快速床边检测设备,结合微流控芯片与纳米抗体技术,可提升偏远地区的血型鉴定准确性。

A型血的亚型分化是免疫遗传学精细化的缩影,也是精准医疗的必然要求。从A1/A2的基础分类到分子层面的机制解析,这一领域的发展不仅避免了输血风险,更推动了个体化治疗策略的创新。未来,随着三代测序与人工智能的深度融合,血型研究将从“系统分类”迈向“功能解析”,最终实现“一人一血型”的个性化输血安全目标。临床工作者需同步更新技术认知,将科研成果转化为挽救生命的实践工具。