在人类遗传学的奇妙图谱中,血型系统始终是解开生命密码的重要线索。当一对A型与B型血型的父母诞下O型血的孩子时,这种看似违反遗传规律的案例不仅挑战了公众的常识认知,更揭示了基因世界的深邃与复杂。从1900年奥地利学者兰德斯坦纳发现ABO血型系统至今,科学家们逐渐揭开了血型遗传的层层面纱——显性与隐性基因的博弈、稀有血型亚型的存在,乃至跨代遗传的基因重组,共同编织出一幅充满变数的生命图谱。

ABO血型系统的遗传密码

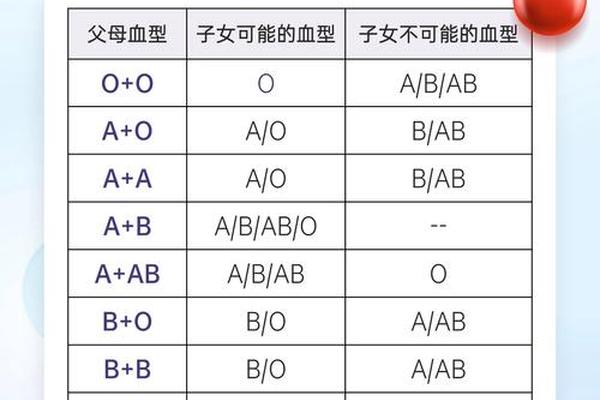

ABO血型的遗传机制建立在9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)基础之上。其中A和B基因属于显性遗传,O基因则是隐性遗传。这意味着当父母分别携带AO和BO基因型时,每个子女将有25%概率继承两个隐性O基因,从而表现为O型血。例如A型血父亲(AO基因型)与B型血母亲(BO基因型)结合时,子女可能获得的基因组合包括AO、BO、AB及OO四种情况,其中OO组合即对应O型血。

这种遗传规律的实际验证可见于日本学者山本的研究:通过对糖基转移酶编码基因的DNA结构解析,发现O型血个体在9号染色体特定区域存在碱基缺失,导致其无法合成A或B抗原。我国司法鉴定数据显示,在亲子关系争议案件中,约有1.3%的案例涉及此类隐性基因传递引发的血型矛盾,最终通过基因测序技术证实了生物学亲缘关系。

隐性基因的显性表达悖论

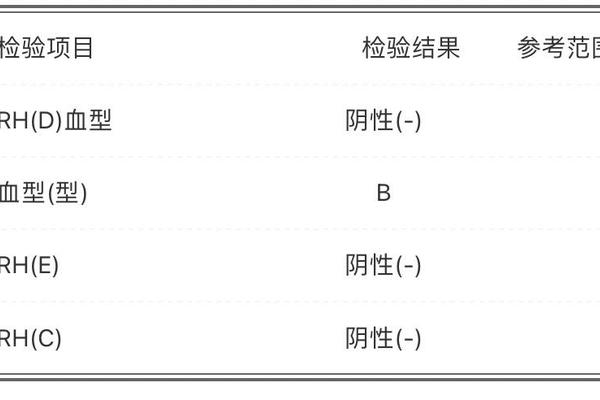

血型抗原的形成需要经历多阶段生物合成过程。H抗原作为ABO系统的前体物质,其存在与否直接影响最终血型的表现。当个体携带罕见的孟买型基因(hh纯合子)时,即便具有A或B基因,也会因缺乏H抗原而无法形成相应抗原,在常规检测中呈现为O型。2015年哈尔滨某医院接诊的"钻石血型"患者即属此类案例,其红细胞既无ABO抗原,也缺失Rh系统抗原,最终在全国范围内仅寻获3例匹配供血者。

基因重组与突变则为血型遗传带来更多变量。1952年印度发现的cisAB型基因,使AB型父母可将AB基因整体传递给子代,若配偶携带O基因,则可能诞下O型血后代。我国泰州2022年发现的全球第49例RhNULL型患者更揭示了血型系统的多维性:该个体红细胞完全缺失Rh抗原系统,其特殊基因型使输血匹配难度呈指数级上升。

社会认知与科学验证的鸿沟

公众对血型遗传的认知偏差常引发家庭矛盾。湖南某司法鉴定中心记录显示,约7.6%的血型矛盾案例最终导致家庭破裂,直到基因检测技术介入才得以澄清。这种现象源于对"显性表型"的过度简化理解——A型血可能对应AA或AO基因型,B型血同样包含BB或BO可能性,而常规血型检测无法区分纯合与杂合状态。

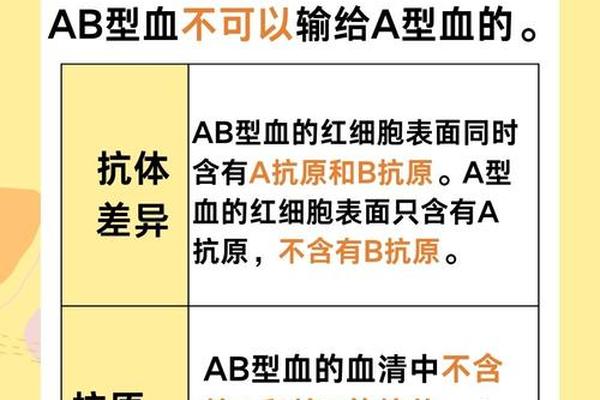

法医学领域通过引入SNP分型、STR检测等分子生物学手段,将血型鉴定精度提升至基因水平。南京医科大学团队开发的血液抗原多态性分析系统,可识别超过300种血型变异体,有效解决了传统血清学检测对亚型血样的误判问题。这些技术进步不仅为临床输血安全提供保障,更重塑了公众对遗传规律的科学认知。

生命密码的启示与展望

血型遗传的复杂性启示我们:生命科学领域的认知边界永远处于动态拓展中。针对稀有血型群体,建立全国性基因数据库与冷冻血库已成为当务之急,南京与哈尔滨的跨省血液调配案例凸显了资源整合的重要性。未来研究可深入探索血型抗原与疾病易感性的关联,如O型血个体对疟疾的抗性机制,或AB型人群的神经系统疾病风险特征。

在科普教育层面,需构建多维度传播体系,通过虚拟现实技术模拟基因重组过程,使公众直观理解显隐基因的相互作用。医疗机构应推广"基因型血型检测",将AO、BO等基因型信息纳入常规体检项目,从源头上减少认知偏差引发的社会问题。当科学的光芒照亮遗传迷雾,每个生命的独特编码都将获得更深刻的理解与尊重。