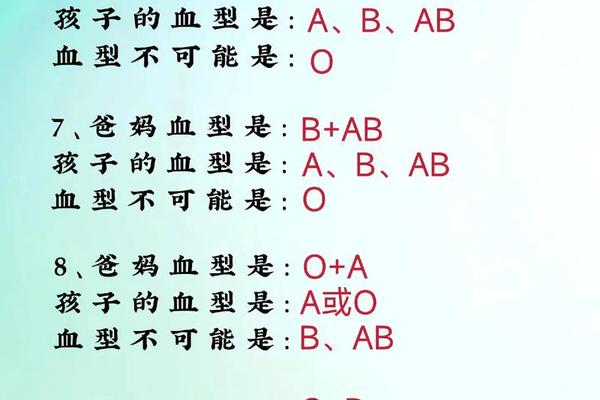

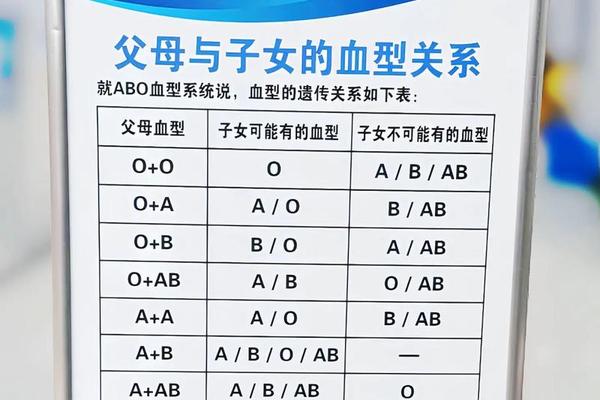

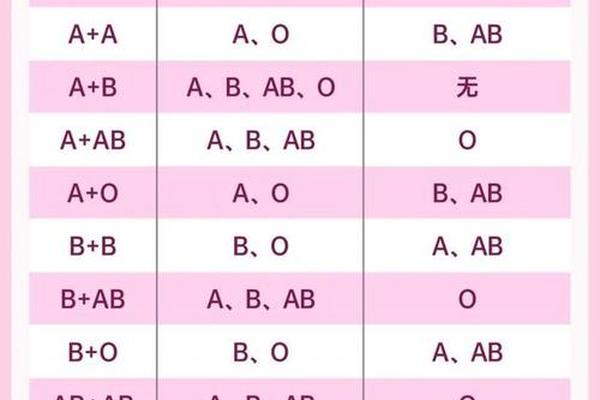

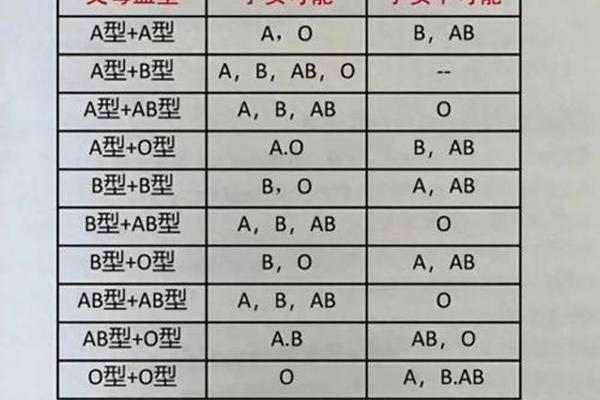

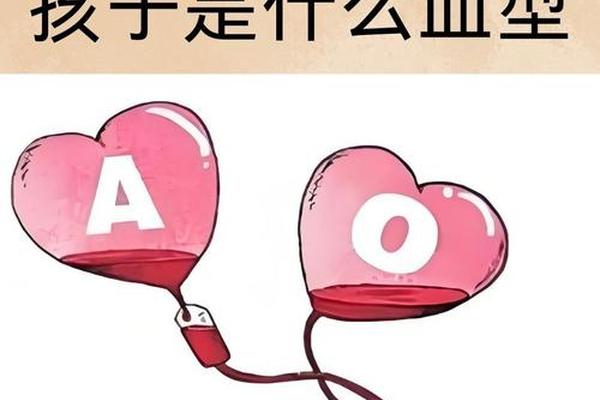

当母亲为O型血、父亲为A型血时,孩子的血型可能为A型或O型,具体取决于父亲携带的基因类型。若父亲为纯合子(AA),则子女必为A型;若为杂合子(AO),则子女有50%概率为A型,50%为O型。这种血型组合可能引发ABO溶血风险,其核心机制是母体血液中的IgG型抗A抗体通过胎盘进入胎儿体内,攻击携带A抗原的胎儿红细胞,导致红细胞破裂并释放大量胆红素,最终表现为溶血性黄疸。

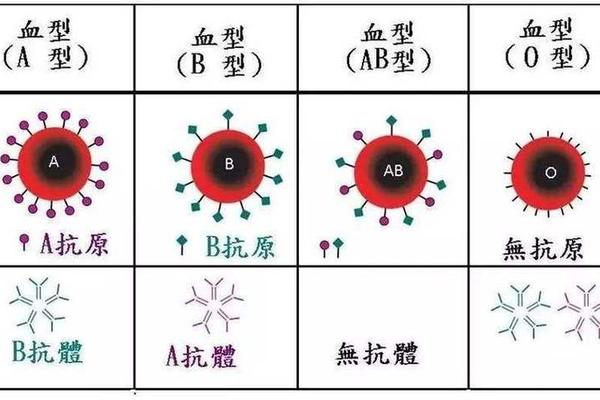

从免疫学角度看,O型血母亲体内天然存在抗A和抗B抗体,而胎儿若遗传父亲的A型抗原,则会成为免疫攻击的靶点。但并非所有ABO血型不合的母婴组合都会发生严重溶血。数据显示,足月儿中ABO溶血发生率约为12%-13.6%,其中仅有22%可能发展为需要换血的严重病例。这表明遗传风险存在概率性特征,且与胎儿红细胞抗原表达强度、母体抗体效价等因素密切相关。

二、溶血风险的临床表现与诊断

新生儿ABO溶血病的临床表现存在显著个体差异。轻度病例可能仅表现为皮肤黄染程度略高于生理性黄疸,易被忽视;而重症患儿可能在出生后24小时内迅速出现进行性加重的黄疸,血清总胆红素水平超过20mg/dl时可能引发胆红素脑病,导致神经系统后遗症甚至死亡。

诊断需结合实验室检测与临床表现。产前监测包括母体抗体效价动态检测(如孕28周、32周、36周的抗体筛查),以及胎儿脐血采样分析。出生后则通过直接抗人球蛋白试验(Coombs试验)和抗体释放试验确认红细胞是否被致敏。值得注意的是,约30%的ABO溶血患儿可能同时伴有贫血,需通过血红蛋白水平和网织红细胞计数评估溶血程度。

三、医学干预与治疗策略

现代医学对ABO溶血已形成系统化干预方案。光疗是首选治疗手段,通过特定波长蓝光将脂溶性胆红素转化为水溶性异构体,加速排泄。研究显示,当新生儿胆红素水平达到6-15mg/dl(依据出生时龄动态调整)时即需启动光疗,可将换血需求降低60%。对于光疗无效或胆红素增速过快的重症患儿,换血疗法能直接清除血液中的致敏红细胞和抗体,但需严格把握指征,通常适用于胆红素超过25mg/dl或出现神经系统症状的病例。

药物治疗方面,静脉注射免疫球蛋白(IVIG)通过阻断Fc受体抑制红细胞破坏,白蛋白则可结合游离胆红素减少脑组织沉积。临床数据显示,联合使用IVIG与光疗可使重症溶血患儿的换血率下降40%。值得注意的是,传统中药茵栀黄等疗法仅适用于非溶血性黄疸,ABO溶血患儿需严格避免非规范治疗。

四、风险防控与长期健康管理

预防ABO溶血的关键在于产前风险评估与动态监测。建议O型血孕妇在孕早期进行配偶血型检测,若父亲为A型,则需从孕28周起每4周检测一次抗A抗体效价。当效价≥1:64时提示溶血风险增高,需加强胎儿监护。对于已确诊的溶血患儿,出院后需定期随访至学龄前,重点关注神经发育、听力功能及贫血恢复情况,约15%的胆红素脑病幸存者可能出现运动协调障碍或认知延迟。

从公共卫生角度看,加强血型知识科普尤为重要。调查显示,仅38%的O型血孕妇能正确认知ABO溶血风险,部分家庭因误信“血型相克不能生育”而放弃妊娠。实际上,通过规范医疗干预,99%的ABO溶血患儿可完全康复,后遗症发生率不足1%。

O型血母亲与A型血父亲生育健康宝宝的核心矛盾在于ABO溶血风险,但现代医学已能有效防控此类问题。通过产前抗体监测、新生儿期光疗及药物干预,可将严重并发症发生率控制在极低水平。未来研究应聚焦于基因编辑技术对胎儿红细胞抗原的修饰、新型胆红素吸附材料的开发,以及母体免疫耐受诱导疗法的创新。建议备孕夫妇理性认知血型遗传规律,依托循证医学制定生育计划,避免因过度焦虑影响生育决策。