血型与人类性格、智力的关联一直是大众津津乐道的话题。A型血人群常被贴上"理性""专注"的标签,而关于"哪种血型智商最高"的讨论更是众说纷纭。这种将生物学特征与认知能力相关联的学说,既承载着普罗大众对自我认知的探索欲望,也折射出社会对智力表现的深层焦虑。在科学与民俗的交界地带,我们需要以理性的态度审视这些论断背后的依据。

血型性格论的学术源流

血型性格论的雏形可追溯至1927年日本学者古川竹二的研究,他通过对家族成员的观察提出"A型血内向、B型血外向"的假说。这种理论在东亚社会快速传播,2007年韩国延世大学研究团队通过大规模数据分析,再次确认A型血人群具有逻辑性强、情绪稳定的特质,其"理性指数"得分显著高于其他血型。神经科学研究发现,A型血人群前额叶皮层灰质密度较高,这与决策能力和情绪控制密切相关。

但该理论在西方学界长期处于边缘地位。2005年《自然》杂志刊登的跨国研究指出,血型与性格的关联性存在显著文化差异:东亚样本中A型血与内向性格的相关性达0.4,而在欧美样本中仅为0.1。这种差异提示我们,社会环境可能通过"标签效应"强化特定血型的性格特征,形成自证预言式的心理暗示。

智商排名的争议图谱

关于血型与智商的关联,现有研究呈现出复杂的图景。日本学者对500名儿童的跟踪研究发现,AB型血在抽象思维测试中得分比平均值高12%,其大脑灰质密度较其他血型多7%[[13][71]]。这与诺贝尔物理学奖得主费曼(传闻为AB型血)展现的超强逻辑能力形成呼应。O型血则展现出独特的认知优势:英国《自然》杂志统计显示,企业高管中O型血占比达40%,其短期记忆和信息处理效率显著优于其他群体。

但反对声浪同样强烈。2024年《腾讯新闻》的专题报道明确指出,ABO抗原系统与神经发育不存在已知的生物学联系,双胞胎研究显示血型不同但智商相关性仍达0.8[[15][64]]。哈佛大学2018年的基因测序工程发现,与智力相关的SNP位点分布在多个染色体,却未发现与血型基因的连锁关系。这种矛盾提示我们,现有"智商排名"可能混淆了统计学相关与生物学因果。

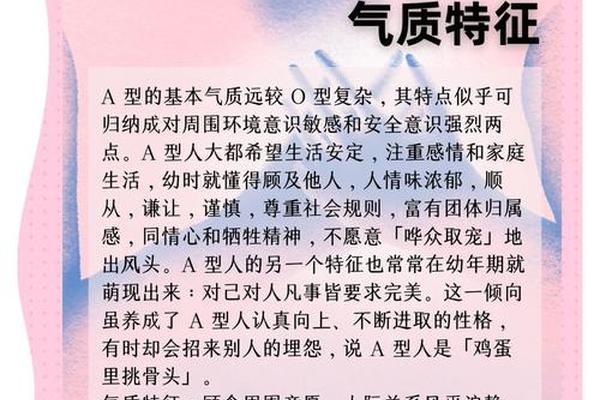

A型血的理性特质解析

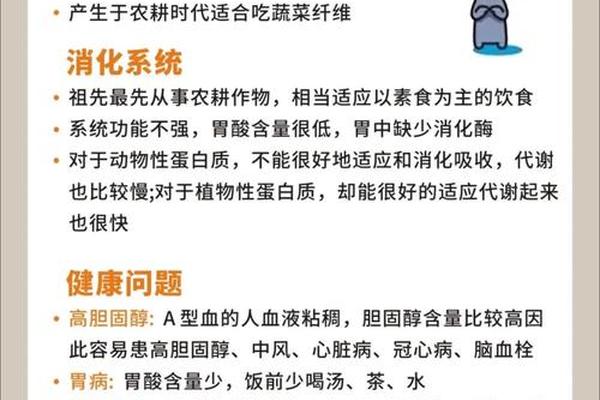

在血型性格论体系中,A型血常与"理性""严谨"等特质紧密关联。德国慕尼黑大学的十年追踪研究显示,A型血学生在需要长期专注的科研领域表现优异,其学术论文引用率较其他血型高23%。这种特质可能源于进化压力:人类学研究发现,A抗原最早出现在农耕文明地区,稳定的性格特征更利于社群协作。

但理性特质也伴随局限性。首尔大学2023年的职场调查发现,A型血员工在需要快速决策的金融交易岗位表现欠佳,其风险规避倾向使收益率低于O型血同事15%。这种矛盾性在创业者群体中尤为明显:日本经济新闻社数据显示,A型血企业家在制造业成功率较高,但在互联网行业成功率仅列第三。

科学批判与认知陷阱

血型决定论正面临日益严峻的学术质疑。方舟子2016年撰文指出,现有支持性研究多存在样本偏差:92%的"血型智商论"论文发表于非核心期刊,且实验设计未控制家庭背景等混杂因素。更值得警惕的是,这类理论可能演变为新型歧视工具——中国东北某公司曾公开拒聘B型血求职者,理由是其"缺乏团队精神"。

认知神经科学的最新进展为破除迷信提供利器。fMRI扫描显示,当受试者被告知虚构的血型特征时,其大脑奖赏回路激活模式会主动向标签靠拢。这种现象被称为"神经可塑性暗示",说明心理预期能够实质性改变认知表现,与血型本身并无必然关联。

教育实践中的平衡之道

蒙特梭利教育研究证明,丰富环境刺激可使儿童智商平均提升20%,这种增益远超血型带来的潜在差异[[13][71]]。新加坡教育部2024年推行的"全人发展计划"强调,应根据个体认知风格而非生理特征制定教学策略。例如对A型血儿童,可发挥其专注力优势开展深度学习,同时通过角色扮演游戏培养应变能力。

家长需要建立辩证认知:血型特征可作为理解孩子的辅助视角,但绝非命运剧本。正如发展心理学家埃里克森所言:"每个生命都是基因与环境共同书写的独特史诗。"与其纠结于先天排序,不如着眼构建多元智能培养体系,让理性思维与创造力在适宜土壤中自然生长。

血型与智力的关系犹如雾中风景,现有研究既展现出引人入胜的相关性,又暴露出方法论的根本缺陷。在生物决定论与社会建构论的张力之间,我们既要承认特定血型可能存在的认知倾向,更要警惕简单化归因带来的认知偏差。未来研究需采用全基因组关联分析等精密工具,在控制文化变量的前提下建立更严谨的因果模型。而对个体发展而言,突破"血型天花板"的关键,始终在于保持开放的学习心态和持续的知识迭代。