在人类对血液奥秘的探索中,血型始终是医学界与公众共同关注的热点话题。当人们谈论稀有血型时,常将目光聚焦于AB型血,却对占比28%的A型血存在认知偏差。事实上,AB型血不仅是全球公认的稀有血型,更因其特殊的生物学特性被称为“医学界的珍贵资源”;而A型血看似普遍,却因临床需求与供血失衡长期处于“结构性短缺”状态。这两种血型背后,既隐藏着基因密码的神秘规律,也折射出医疗体系的现实挑战。

一、遗传密码中的稀缺性

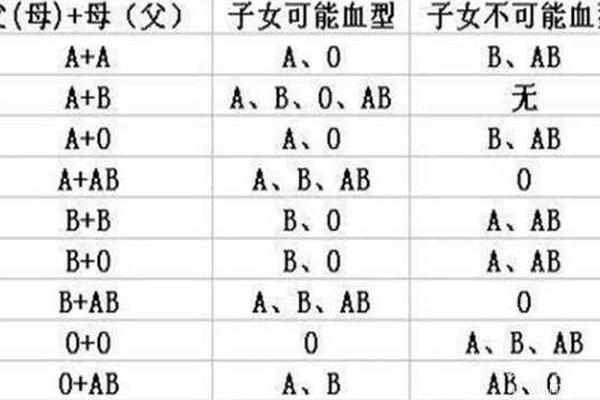

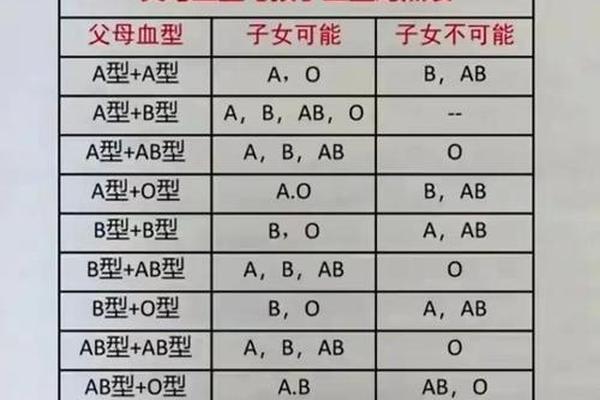

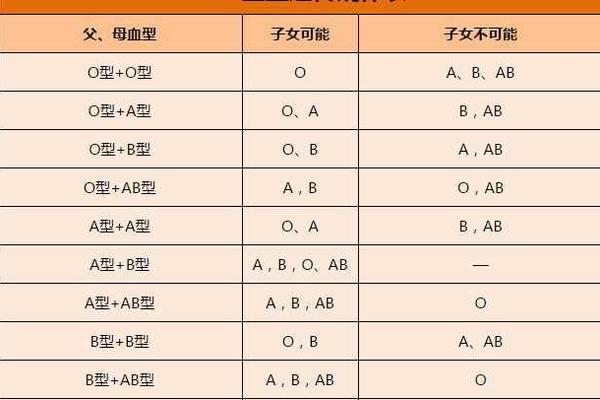

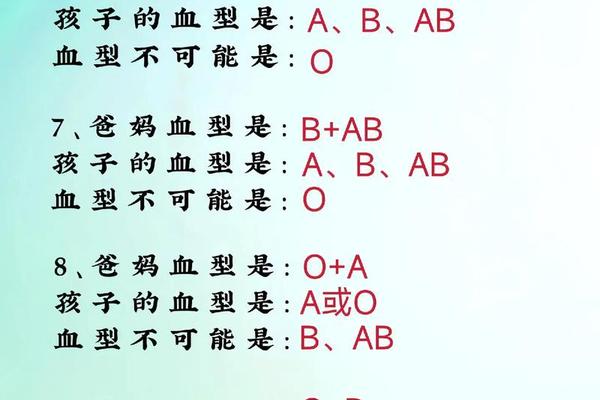

从遗传学视角看,AB型血的稀有性源于基因组合的独特机制。ABO血型系统由A、B两个显性基因和O隐性基因构成,只有当父母分别携带A、B基因时,子女才有25%概率形成AB型血。这种基因组合的严苛性导致其全球占比仅为5%-7%,在中国更是低至7%。值得注意的是,某些特殊基因突变会形成更罕见的AB亚型,如2023年陕西发现的cisAB血型,其出现概率仅1/17万至1/58万,相关基因序列已被国际基因库收录。

相较而言,A型血的遗传机制更为普遍。A基因通过显性遗传规律,在父母任一方携带时即可表达,这使得中国A型血人口达3.92亿。但值得注意的是,A型血内部存在复杂亚型分化,如南京发现的全球首例A3亚型,其ABO基因突变导致抗原表达异常,形成仅能单向输血的特殊血型。这种亚型多样性虽未改变总体占比,却加剧了临床用血的匹配难度。

二、临床医学中的双重困境

AB型血的临床价值体现为“万能受血者”特性。由于其红细胞同时携带A、B抗原,可接受所有ABO血型输血,这在急救场景中具有特殊优势。但这一优势伴随严峻挑战:AB型血浆中含抗A、抗B抗体,导致其血液只能输给同型患者。2025年数据显示,中国AB型献血者仅占7%,而手术用血需求却高达10%,供需缺口使AB型血库存长期处于。

A型血的困境则呈现另一维度。虽然其人口基数庞大,但研究显示A型血人群对消化性溃疡、心血管疾病及部分病毒易感性更高。例如COVID-19流行病学研究发现,A型血感染率较其他血型高45%,住院患者中A型血占比达31.93%。这种疾病谱特征导致A型血临床需求超出预期,加之28%献血者中A型仅占25%,形成特殊的“高需求-低供给”矛盾。

三、社会认知的镜像反差

在文化符号层面,AB型血常被赋予“贵族血”的浪漫想象。这种认知源于其稀有性与兼容性特征,日本学者甚至发现AB型血人群分泌型抗原的特殊分布,可能影响性格特质。但医学界更关注其社会价值——每例AB型献血可满足4种血型需求,这种“一血多用”特性使其成为血库战略储备的核心。

公众对A型血的认知则存在显著偏差。尽管网页数据显示A型血占比居第二位,但“血站常缺A型血”的现象引发广泛讨论。深入分析发现,A型献血者中城市白领占比达68%,其献血频率受工作强度、健康意识等因素制约,而农村地区献血率仅为城市1/3,这种结构性失衡加剧了区域性供血紧张。更值得关注的是,A型血亚型的检测需要特殊试剂,基层医院漏检率达12%,导致部分患者面临“假性血荒”。

四、生物进化的未解之谜

从人类学视角观察,AB型血的进化轨迹充满谜题。基因考古研究发现,AB型血的出现晚于其他血型,可能与环境适应相关:在游牧与农耕文明交汇地带,AB型血占比显著升高,提示其或与族群融合存在关联。而A型血的全球分布呈现明显地域特征,西欧A型血占比达45%,远超亚洲28%的平均水平,这种差异可能与古代瘟疫选择压力有关——研究表明A抗原对鼠疫杆菌更具易感性,导致中世纪欧洲A型血人群存活率更高。

血液密码的现代启示

血型系统的复杂性远超常人想象,43个已知血型系统、390种抗原构成的生物图谱,既见证着生命进化奇迹,也考验着现代医疗体系。对于AB型血,建议建立国家级稀有血型库,运用区块链技术实现跨区域调配;针对A型血短缺,需加强亚型检测技术普及,优化献血激励机制。未来研究可深入探索血型抗原与疾病易感性的分子机制,或许某天,我们能通过基因编辑技术调节抗原表达,从根本上破解血型稀缺难题。每一滴血液都是生命的密码,唯有科学认知与人文关怀并举,才能让这份红色资源真正造福人类。