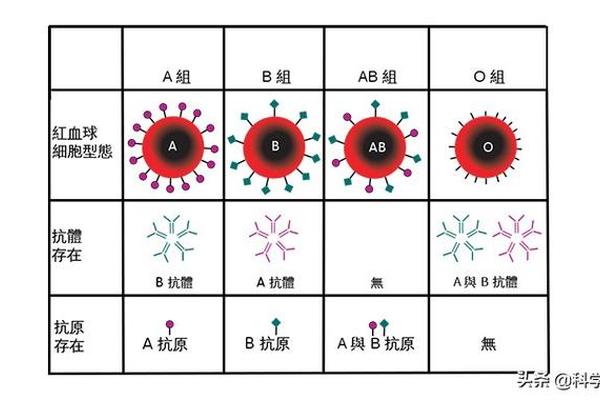

AB型血与A型血的核心区别源于红细胞表面抗原的分子结构。ABO血型系统由9号染色体上的基因控制,A型血的红细胞仅携带A抗原,其抗原决定簇是N-乙酰半乳糖胺;而AB型血则同时存在A和B两种抗原,后者由半乳糖构成。这种抗原差异的形成机制可追溯至基因表达:A型血个体携带显性基因IA,而AB型血则因同时遗传了IA和IB基因,导致两种抗原共存。

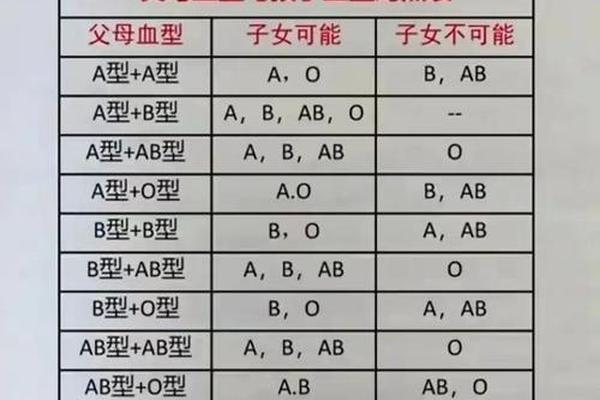

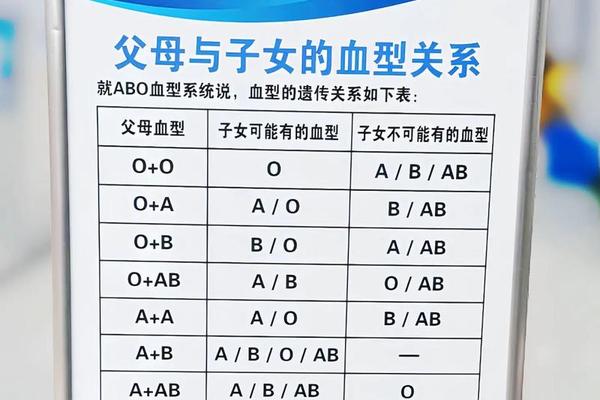

从遗传规律来看,A型血父母可能通过基因型IAIA或IAi的组合传递血型,而AB型血只能由携带IA和IB的基因型产生。例如,若父母一方为A型(IAi),另一方为B型(IBi),其子女可能为AB型(概率25%)。这种遗传特性不仅影响个体血型分类,还在法医学的亲子鉴定中具有重要价值。

二、健康风险:疾病易感性的对比

研究表明,AB型血与A型血在疾病风险上呈现显著差异。A型血人群因血液黏稠度较高,心血管疾病风险增加,其胃癌发病率比其他血型高18%,癌风险则高出23%。A型血对幽门螺杆菌的易感性更强,这可能与其抗原结构影响胃黏膜免疫反应有关。

AB型血的健康风险则集中于血栓形成和免疫系统异常。由于AB型血同时携带A、B抗原,其血浆中纤维蛋白原水平较高,导致血栓发生率比O型血高出近一倍。2021年《循环》杂志的研究指出,AB型血人群深静脉血栓风险是其他血型的1.92倍。AB型血对某些感染的抵抗力较弱,例如诺如病毒更易通过其肠道细胞表面的B抗原侵入。

三、输血医学:适配性与临床限制

在输血实践中,AB型血被称为“万能受血者”,因其血浆中不含抗A、抗B抗体,可接受所有ABO血型的红细胞输入。但这种特性仅限于紧急情况,常规输血仍需遵循同型原则,以避免血浆中的抗体引发溶血反应。而A型血仅能接受A型或O型血液,其血清中的抗B抗体会攻击含B抗原的红细胞,这一限制在器官移植配型中同样关键。

值得注意的是,AB型血的“稀有性”加剧了临床用血压力。全球AB型血人口占比仅3%,若叠加Rh阴性因子(如Rh阴性AB型),稀缺性将升至百万分之一。这要求血库建立动态监测机制,尤其在创伤急救和产科大出血等场景中,需优先保障AB型血的储备。

四、社会认知:性格论与科学争议

民间常将AB型血与“双重性格”关联,认为其兼具A型的严谨与B型的创造力。这种观点源自1927年日本学者古川竹二的研究,但后续大规模研究(如2016年《国际家庭科学杂志》)证实,血型与性格无统计学相关性。科学界普遍认为,此类认知是文化建构的产物,而非生物学规律。

相较之下,A型血常被贴上“内向”“完美主义”标签。心理学实验显示,这类性格特征在人群中的分布与血型无显著关联。社会学家指出,血型性格论的流行反映了人类对复杂个性的简化归类需求,但其科学基础薄弱。

五、未来展望:精准医疗中的血型研究

随着基因组学发展,血型研究正从群体统计学转向个体化医疗。例如,针对AB型血的血栓高风险,可开发基于抗原表达的靶向抗凝药物;而A型血的胃癌易感性提示需加强早期筛查。2023年《自然》子刊提出,血型抗原可能影响肿瘤免疫治疗的响应率,这为癌症个体化疗法提供了新方向。

人工合成血型抗原的技术突破或将解决稀有血型供应难题。日本学者已在实验室中通过糖基转移酶修饰O型红细胞生成AB型血,该技术若成熟,可大幅提升临床用血安全性。

总结与建议

AB型血与A型血的差异本质是抗原表达与遗传机制的产物,二者在疾病风险、输血适配性及社会认知层面各具特点。尽管现有研究揭示了血型与健康的部分关联,但个体差异、环境因素及生活方式的影响仍需纳入综合评估。未来研究应聚焦血型抗原的分子调控机制,并探索其在精准医疗中的应用潜力。对于公众而言,理性看待血型差异,通过健康管理规避可控风险,远比依赖血型决定论更有实际意义。