Rh(D)阳性血型是Rh血型系统中最常见的类型,属于正常生理现象。以下从定义、分布、临床意义及注意事项等方面进行详细说明:

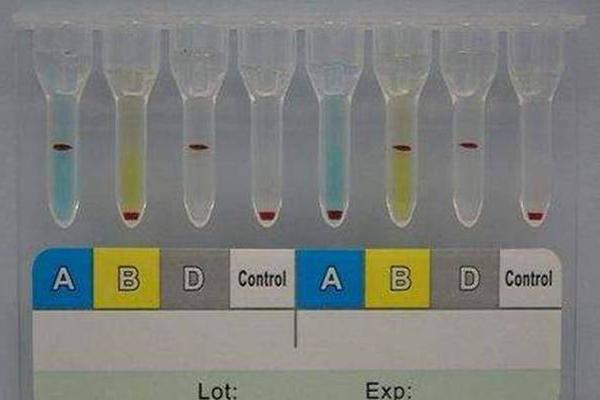

一、Rh(D)阳性的定义

1. 抗原基础

Rh血型系统以红细胞表面是否存在D抗原为分类标准。Rh(D)阳性表示红细胞携带D抗原,而Rh(D)阴性则缺乏该抗原。

2. 遗传机制

Rh(D)阳性由遗传决定,RHD基因控制D抗原的表达。若个体携带至少一个功能性RHD基因,则表现为Rh(D)阳性。

二、分布与普遍性

1. 全球分布

Rh(D)阳性在全球人口中占绝对多数,约85%的白种人和99.7%的中国汉族人为Rh(D)阳性。

2. 种族差异

部分少数民族(如苗族、维吾尔族)的Rh阴性比例略高,但Rh(D)阳性仍为主流。

三、临床意义

1. 输血原则

2. 妊娠与新生儿健康

3. 抗体产生

Rh阴性个体通过输血或妊娠接触Rh阳性血后可能产生抗D抗体,导致后续输血或妊娠风险。

四、社会与文化认知

1. 健康人群特征

Rh(D)阳性和阴性仅为血型差异,均属健康人群,不影响日常健康。

2. 文化误解

某些文化(如日本)将血型与性格关联,但Rh(D)阳性作为多数人的血型,通常不会引发偏见或特别关注。

五、注意事项

1. 医疗操作前告知

输血、手术或妊娠前需明确自身Rh血型,避免医疗风险。

2. 特殊人群管理

Rh(D)阳性是正常且普遍的血型特征,其核心临床意义在于输血相容性和妊娠管理。了解自身Rh血型有助于规避医疗风险,尤其在紧急输血和生育规划中至关重要。对于Rh阴性人群,需通过规范管理保障用血安全。