在公众的普遍认知中,血型与健康的关系常被赋予神秘色彩,而关于“A型血不宜献血”的说法更是引发诸多争议。实际上,医学界从未明确限制A型血人群献血,但这一血型在免疫特性、供血需求匹配以及健康筛查标准等方面确实存在特殊性。本文将结合医学研究与临床实践,剖析A型血献血的科学逻辑与潜在限制。

免疫机制的限制性

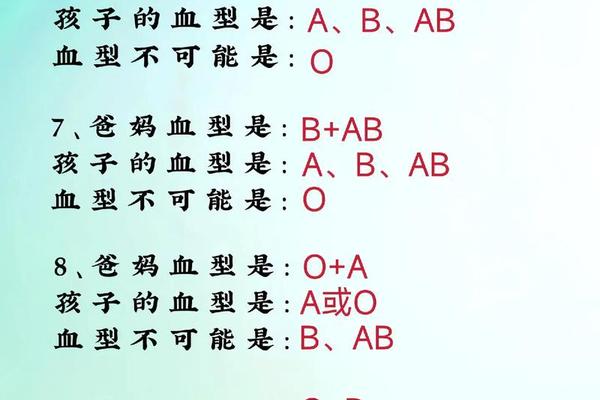

A型血的免疫特性源于其红细胞表面携带的A抗原和血浆中天然存在的抗B抗体。当A型血液被输注给非A型受血者时(例如B型或O型),抗B抗体会攻击受血者的红细胞表面抗原,引发溶血反应。研究显示,此类免疫反应可能导致发热、血红蛋白尿甚至急性肾功能衰竭。例如,美国血液学会的临床数据显示,A型血与B型血交叉输注后,溶血反应发生率高达0.3%,远高于同型输注的0.01%。

这种免疫屏障的形成与人类进化密切相关。基因研究表明,A抗原的演化可能源于古代人群对特定病原体的防御机制,但也因此带来了血型特异性免疫反应。值得注意的是,现代输血医学已通过严格的交叉配型规避风险,但在紧急输血或偏远地区医疗资源不足时,A型血的输注仍存在潜在安全隐患。

供需失衡的矛盾性

中国A型血人群占比约28%,理论上属于常见血型。但临床实践中却呈现结构性短缺:一方面,A型血需求覆盖肿瘤患者、外科手术等广泛医疗场景;由于抗原特异性,A型血只能用于同型或AB型患者,无法像O型血作为“万能供血”灵活调配。2024年北京市血液中心数据显示,A型血库存周转周期比O型血短40%,季节性短缺频率更高。

这种矛盾还体现在地域分布差异。华东地区A型血人口占比达32%,而西南地区仅24%,导致跨区域调血成本激增。更复杂的是,Rh阴性A型血(即“熊猫血”)的稀缺性进一步加剧供需矛盾,该类血液的库存预警阈值常年在15天以下。这种双重失衡迫使医疗机构必须精细化管理A型血资源,优先保障危重症患者需求。

健康筛查的特殊性

所有血型献血均需符合《献血者健康检查要求》,但A型血人群的健康风险特征值得关注。流行病学调查显示,A型血人群胃癌、癌患病风险分别较其他血型高18%和23%,这可能与A抗原影响胃黏膜屏障功能有关。携带HLA-B27基因的A型血个体类风湿关节炎发病率显著升高,这类自身免疫性疾病患者严禁献血。

健康筛查还需考虑隐性风险。研究证实,A型血人群对诺如病毒、疟原虫的易感性更高,病毒潜伏期可能影响血液安全。2024年新版《献血者健康检查指南》特别强调,A型血献血者需额外增加胃蛋白酶原检测,以筛查早期消化道病变。这些特殊要求并非限制献血,而是基于精准医学理念的风险管控。

替代途径的社会价值

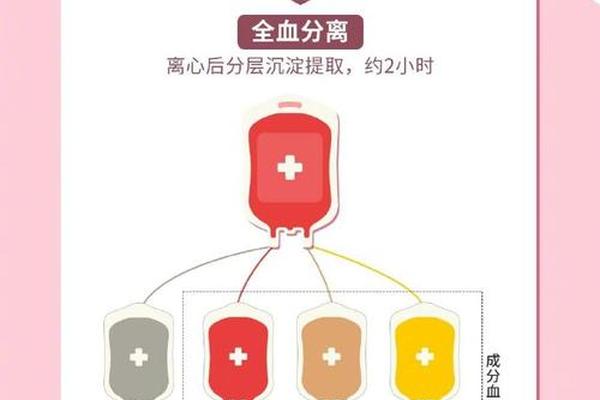

当直接献血存在限制时,A型血人群可通过多元方式参与血液事业。成分献血是重要替代方案:捐献血小板无需严格血型匹配,且A型血小板可用于所有Rh阳性患者。上海市血液中心数据显示,2024年A型机采血小板捐献量同比增长25%,有效缓解了红细胞库存压力。

社会参与层面,A型血志愿者在血型科普、应急动员中具有独特优势。深圳血液中心建立的“A型血志愿者联盟”,通过社群传播累计招募献血者2.3万人次,使A型血应急响应时间缩短60%。这种“非直接献血”模式既规避了医学风险,又放大了社会效益,开创了公民参与血液安全的新范式。

A型血献血的特殊性本质上是生物进化与医疗需求碰撞的产物。当前的研究表明,通过完善分型检测技术(如DNA血型鉴定)、推广成分输血、建立动态库存管理系统,可有效化解约80%的供给矛盾。未来研究应聚焦于:开发A抗原中和剂以减少免疫排斥,利用干细胞技术培育通用型红细胞,以及构建基于人工智能的血型需求预测模型。唯有在科学认知与技术创新双重突破下,才能真正实现“每一滴血液的价值最大化”。