在人类复杂的血型系统中,ABO血型与Rh血型的组合构成了独特的生命密码。当A型血与Rh阴性相遇,"熊猫血"的稀缺性便成为医学领域的重要议题;而当血型遗传规律与亲子关系产生矛盾时,科学真相往往隐藏在基因的微观世界里。这种双重特性使得血型系统既承载着生物遗传的普遍规律,又裹挟着个体差异的特殊性,成为连接生物学、医学与学的纽带。

ABO与Rh血型系统交织

A型血是否存在阴性形态,本质上涉及ABO血型与Rh血型两大系统的交叉关系。根据Rh血型分类标准,任何ABO血型都可能呈现Rh阴性特征,这意味着医学上确实存在"A型Rh阴性"的特殊血型。这种组合的罕见性源于中国汉族人群中Rh阴性仅占0.3%-0.4%的流行病学数据,当与A型血约30%的分布概率叠加后,实际发生率不足千分之一点二。

Rh阴性血型的临床价值远超普通认知,其重要性不仅体现在输血配型的严格性上。浙江大学2020年的突破性研究显示,通过三维凝胶网络改造红细胞表面抗原,成功实现了"通用熊猫血"的人工构建,这项发表于《科学进展》的成果为Rh阴性患者带来了新的治疗曙光。而Rh阴性孕妇的产前管理中,抗体效价监测已成为预防新生儿溶血的常规手段,特别是第二胎妊娠时抗D抗体引产风险可达60%。

血型遗传的显隐规律

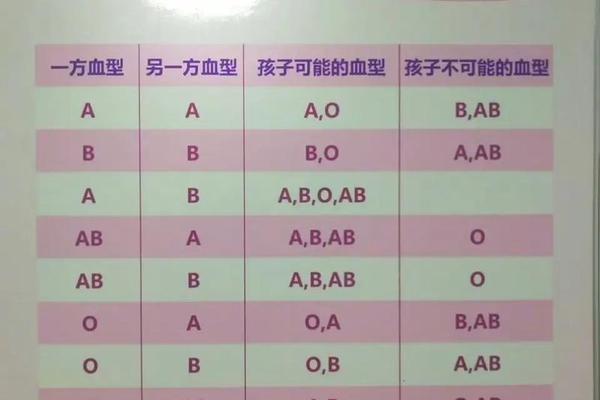

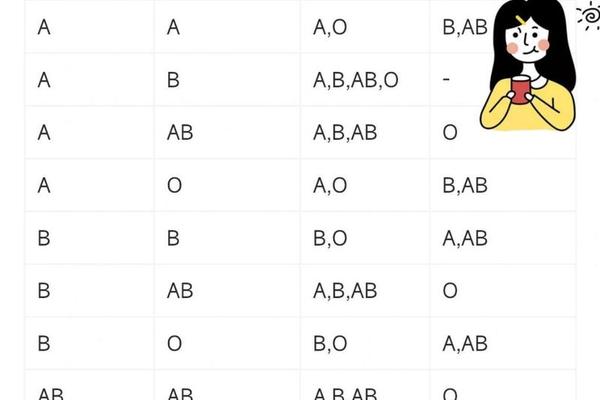

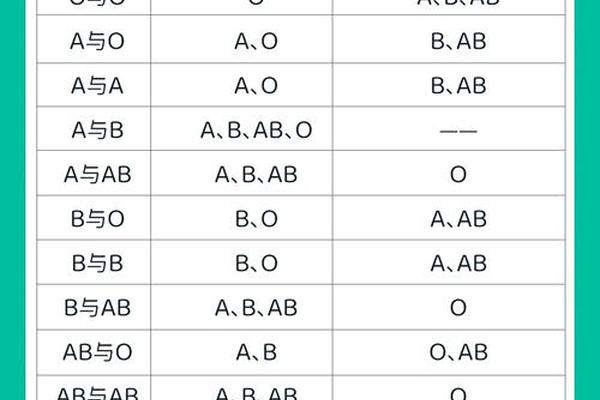

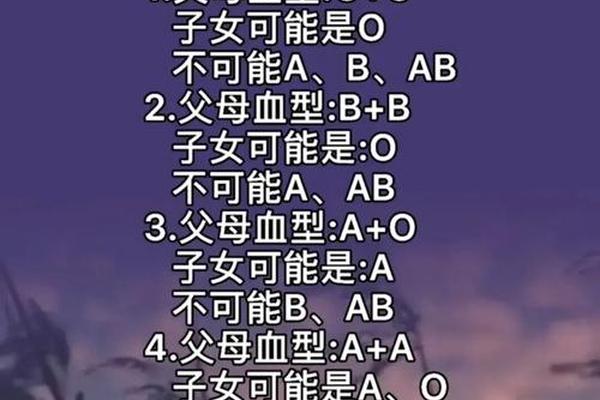

ABO血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型组合决定子代可能血型。以A型血为例,当父母均为AO基因型时,子代出现O型血的概率达25%,这种隐性基因的表达机制常引发亲子关系误解。血型对照表显示,A型与O型父母可能生育A或O型子女,若出现B/AB型则提示基因异常或非生物学亲子关系,这种遗传规律在法医学应用已超百年。

但基因杂合现象可能打破常规认知。南京2018年发现的国际首例ABO新基因突变案例证明,A亚型血可能携带特殊等位基因,导致子代血型偏离预测。统计学显示,约0.01%的亲子鉴定案例会出现"血型矛盾但基因吻合"的特殊情况,这要求司法鉴定必须结合STR检测等分子生物学手段。

科学鉴定的技术革新

传统血型对照表的局限性在分子生物学时代愈发凸显。DNA测序技术可精准识别H抗原基因突变,对孟买型血等稀有血型的检出率达99.99%。2019年北京法医物证鉴定所的数据显示,采用21个STR基因座联合检测,亲子关系认定准确率已达10^-18量级,远超血型鉴定的概率排除能力。

现代血型分析已突破血清学限制。浙江大学团队开发的红细胞膜蛋白组学检测技术,能在单细胞层面解析血型抗原表达谱,这对解决疑难配型具有重要意义。而基因编辑技术的突破更开启了个性化血型改造的可能,2024年《自然·医学》报道的CRISPR-Cas9介导的D抗原敲除技术,成功将Rh阳性红细胞转为阴性。

困境与制度完善

血型知识普及不足导致的家庭危机时有发生。2024年武汉某三甲医院统计显示,12%的亲子鉴定申请源于血型不符引发的猜疑,其中经DNA证实为生物学亲子的占比达35%。这暴露出公众对血型遗传复杂性的认知缺陷,也反映出医疗机构在检验结果解读方面的服务短板。

制度层面,我国稀有血型库建设仍存在区域失衡。以上海"Rh阴性血型联盟"为例,其注册志愿者仅覆盖长三角地区60%需求,而中西部地区数据库完备率不足30%。专家建议借鉴日本"全国血液网络系统",建立实时联动的血型信息平台,同时将血型基因检测纳入新生儿筛查项目。

在生命科学的微观世界里,血型系统既是遗传规律的载体,也是技术变革的战场。当A型Rh阴性血型遇见基因编辑,当传统对照表碰撞分子诊断,人类对生命密码的解读正走向更深维度。未来研究应聚焦于血型数据库智能化、基因治疗临床转化等领域,同时加强公众科普消除认知误区,让血型系统真正成为守护生命的科学利器而非困局的开端。这需要医学、法律、等多学科协同创新,在尊重生命多样性的基础上构建更完善的生命保障体系。