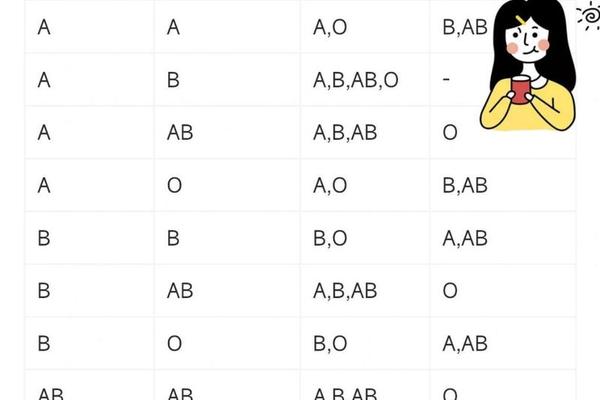

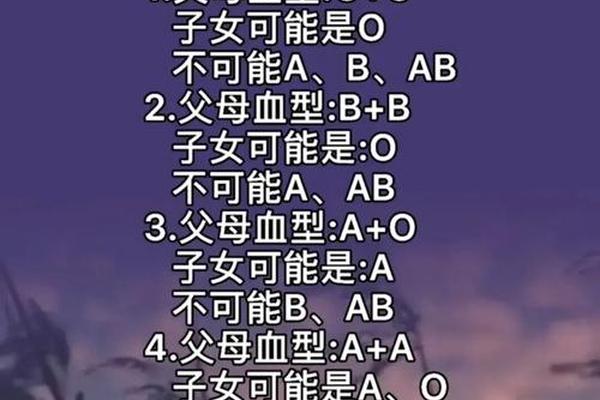

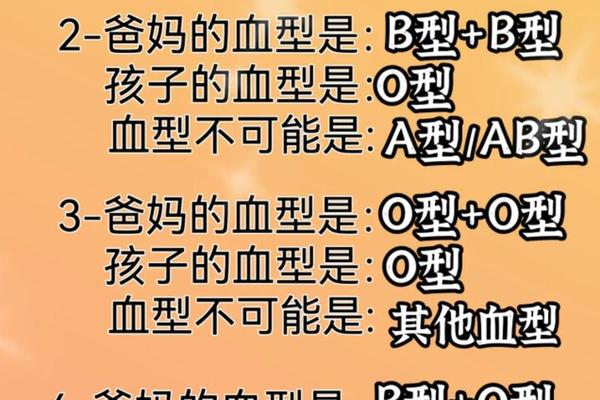

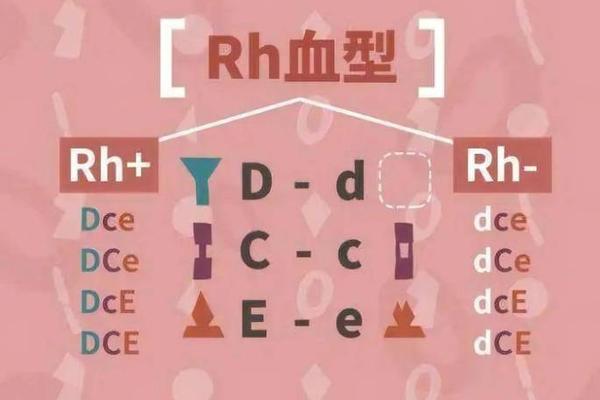

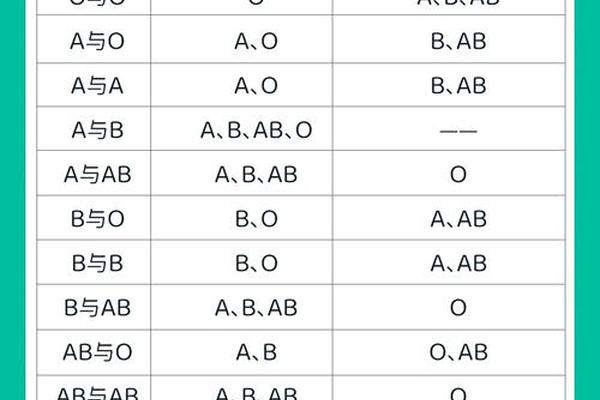

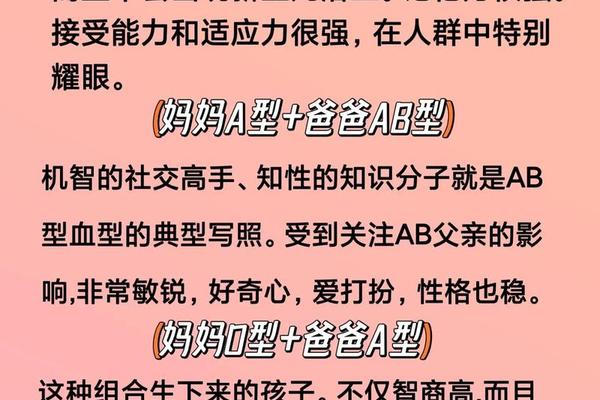

关于“B血型是否被A血型控制”的讨论,源于人们对血型遗传机制的误解。ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,A和B为显性基因,O为隐性基因。若父母一方为A型(基因型为AA或AO),另一方为B型(基因型为BB或BO),子代可能表现为A、B、AB或O型,具体取决于基因组合。例如,A型(AO)与B型(BO)结合时,子代有25%的概率为AB型,25%为O型,25%为A型,25%为B型。“控制”一词并不适用于血型遗传的生物学机制,这更多是民间对显隐性关系的拟人化表述。

从免疫学角度看,血型间的相互作用体现在输血规则上。例如,A型血清中含抗B抗体,若输入B型血会发生凝集反应;反之亦然。但这种“对抗”是抗原-抗体反应的客观规律,而非血型间的“支配”。科学文献中从未支持“某血型控制另一血型”的说法。实际上,血型系统是人类进化中形成的多样性特征,其功能在于增强群体对病原体的抵抗力,而非建立等级关系。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

AB型血被称为“贵族血”的说法主要源于其稀有性与生理特性。全球范围内,AB型人群仅占约10%,远低于A型(约40%)和O型(约45%)。这种稀缺性使其在输血医学中显得珍贵。AB型个体因红细胞同时携带A、B抗原,血浆中无抗A或抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞(但需注意血浆兼容性),故被称为“万能受血者”。这一特性在紧急输血时具有显著优势,历史上可能被赋予了“特权”色彩。

文化语境进一步强化了这一标签。部分研究推测,AB型血的出现晚于其他血型,可能与人类迁徙和族群融合相关。例如,基因学证据显示,AB型在东亚人群中的比例(约7-10%)高于欧洲(约4-5%),可能与古代贸易路线上的基因交流有关。这种历史背景与“贵族”象征的稀缺性、独特性不谋而合。现代医学明确强调,血型并无优劣之分,所谓的“贵族”仅是文化建构的隐喻。

三、血型认知的科学与误读

关于血型与性格、健康的关联,科学界持审慎态度。尽管有研究指出AB型人群患心血管疾病的风险较其他血型高20%,或O型对疟疾的抵抗力更强,但这些结论均存在争议。例如,AB型血与凝血因子VIII水平升高的关联,可能增加血栓风险,但具体机制仍需分子生物学验证。血型抗原作为糖基化修饰的产物,其功能更多体现在细胞识别和免疫应答,而非直接决定健康命运。

民间传说中“B型血被A型控制”的论调,实则混淆了遗传显性与社会权力概念。从群体遗传学看,血型分布受自然选择影响。例如,在霍乱流行区,O型血因更易被病原体识别而死亡率较高,导致A、B型比例上升。这种适应性演变与“控制”无关,而是基因频率对环境压力的响应。将生物学现象投射到社会关系,本质是对科学概念的误用。

四、重新审视血型的社会意义

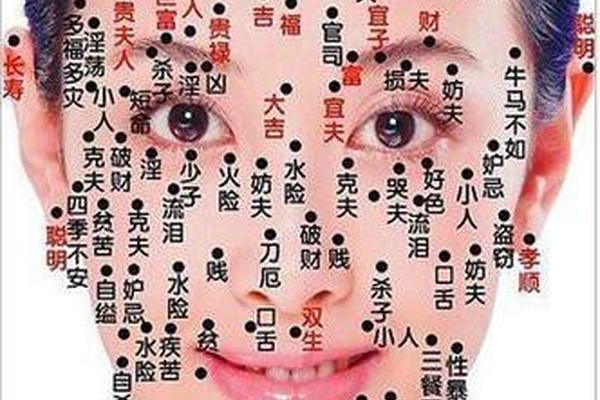

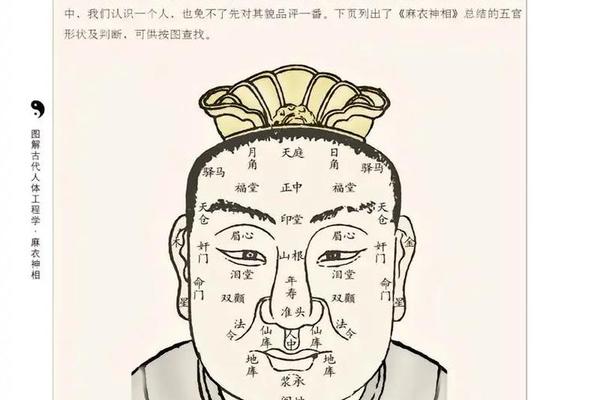

血型文化在东亚社会尤为盛行,从职场招聘到婚恋匹配,常被赋予超出医学范畴的寓意。这种趋势源于20世纪初血型心理学的流行,但其科学基础薄弱。例如,日本学者古川竹二提出的“血型性格论”已被多项双盲实验证伪。AB型血的“贵族”形象,本质上反映了人类对稀缺资源的崇拜心理,类似钻石的象征价值。

在医学实践中,血型的核心价值仍集中于安全输血和器官移植。例如,AB型受血者虽可接受异型红细胞,但输入大量异型血浆仍会引发溶血反应。近年来,造血干细胞移植导致血型改变的案例(如O型受体接受A型供体后转为A型),更凸显了血型的生物学可塑性,进一步解构了其“先天决定论”的神秘色彩。

血型系统的复杂性远超日常认知。ABO抗原的分子结构、基因调控机制及其与疾病的关联,仍是免疫学的研究热点。例如,糖基转移酶基因的多态性如何影响癌症免疫治疗响应,或H抗原缺失(孟买血型)的病理学意义,均为前沿课题。未来研究需借助单细胞测序等技术,揭示血型抗原在组织特异性表达中的功能。

对公众而言,破除“血型决定论”的迷思至关重要。无论是“B型被A型控制”的伪科学,还是“AB型贵族血”的文化标签,都应让位于基于证据的医学认知。建议健康教育中加强血型知识的科普,强调其临床意义而非社会隐喻,从而推动科学理性对文化叙事的超越。