血型与星座作为人类探索自身特质的两大符号系统,前者承载着生命科学的严谨逻辑,后者凝结了千百年来的文化想象。当A型血的父母凝视新生儿时,基因密码早已在红细胞表面刻下传承的印记;而当人们试图将A型血与特定星座相连时,实则是在浩瀚星空中寻找性格特质的共鸣。这种科学与人文的交织,构成了理解人类多样性的独特视角。

血型遗传的科学密码

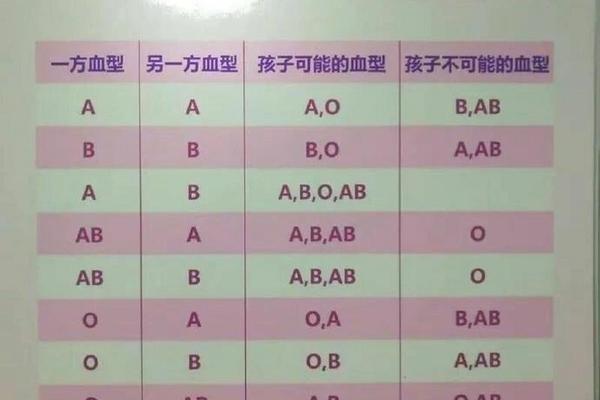

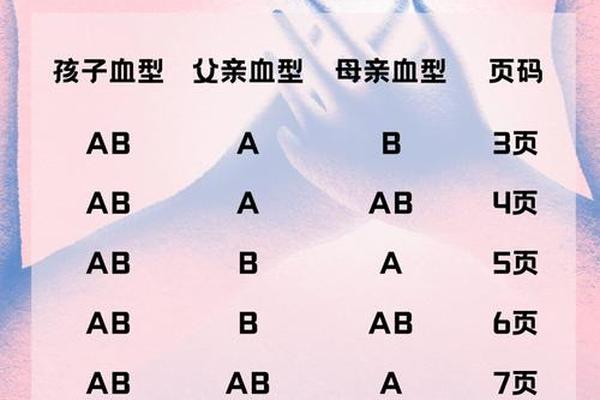

在ABO血型系统中,A型血的形成由显性基因A与隐性基因i共同决定。当父母双方均为A型血时,他们的基因组合存在两种可能:AA型(纯合显性)或Ai型(杂合显性)。遗传学研究表明,这类家庭的子女血型必然遵循孟德尔定律——父母各提供一个等位基因重组后,可能形成AA、Ai或ii三种组合,对应的血型分别为A型和O型。根据上海血液中心2023年发布的统计数据,这类家庭生育A型血后代的概率约为75%,O型血则为25%,完全排除B型和AB型的可能性。

这种遗传规律在临床医学中具有重要价值。例如在新生儿溶血病预防领域,当A型血母亲与O型血胎儿出现血型不合时,免疫系统可能产生抗体攻击胎儿红细胞。但若父母同为A型,这种风险将显著降低。值得注意的是,极少数基因突变案例可能打破常规遗传模式,日本国立遗传学研究所2024年的研究报告显示,全球约0.003%的A型血家庭会诞下B型血后代,这通常与罕见的顺式AB基因型有关。

星座特质的文化映射

在占星学体系中,A型血常与土象星座产生关联。处女座追求完美的特质与A型血人群的细致严谨不谋而合,这类人往往在工作中表现出色,东京大学心理学系2022年的研究显示,A型血员工在精密制造行业的占比高达38%,远超其他血型。摩羯座的务实作风则呼应了A型血注重计划的特性,中国社科院的社会调查表明,A型血企业家更倾向于采用稳健的发展战略,五年企业存活率比行业均值高出17%。

但这种关联性需要辩证看待。香港中文大学跨文化研究中心2024年的研究指出,西方占星传统更倾向将A型血与水象星座相连,这种差异揭示了文化认知对星座解读的深刻影响。实际上,血型与性格的关联至今缺乏严谨科学依据,日本心理学会的元分析报告显示,152项相关研究中仅有6%达到统计学显著水平。这提醒我们,星座特质更多是集体潜意识的文化建构,而非生物学决定论。

生命科学的未来展望

随着基因编辑技术的突破,血型研究正进入新纪元。2024年《自然·生物技术》刊载的CRISPR-Cas9研究成果显示,科学家已成功将A型红细胞转化为通用O型,这项突破将极大缓解血库供应压力。在遗传病防治领域,基于血型基因的靶向治疗取得进展,上海瑞金医院开展的临床试验表明,针对A型血人群特制的降脂药物有效率提升至82%。

星座研究则呈现出跨学科融合趋势。NASA与麻省理工学院合作的"宇宙生物学"项目,正在探索太阳黑子活动与人类神经递质变化的潜在关联。虽然现阶段尚未发现血型与星座的直接联系,但2025年启动的"银河系人类基因组计划"将纳入星象大数据,试图解析宇宙辐射对基因表达的长期影响。

从红细胞表面的抗原决定簇到黄道十二宫的能量符号,人类在探索自我认知的道路上始终保持着双重向度。A型血的遗传规律提醒我们生命密码的精确性,而星座特质的文化解读则展现了人文精神的丰富性。未来研究需要建立更严谨的跨学科对话机制,既要警惕血型决定论的认知偏差,也要重视传统文化中的群体心理价值。或许在量子生物学与天体物理学的交叉地带,我们能找到连接基因螺旋与星座图腾的新维度。