在人类社会中,血型遗传规律常被视为判断亲子关系的基础依据。当一对AB型与O型血父母生育出O型血孩子,或A型血父亲与O型血母亲生出O型血子女时,这种看似违背常规遗传规律的现象往往会引发家庭信任危机与社会争议。生物学研究揭示,血型系统背后隐藏着复杂的基因表达机制和罕见的遗传变异可能。本文将从遗传学原理、特殊血型机制、医学验证手段及社会认知误区四个维度,系统分析此类现象的合理性。

一、ABO血型系统的遗传学基础

ABO血型由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定,遵循孟德尔遗传定律。A型血对应IAIA或IAi基因型,B型为IBIB或IBi,AB型为IAIB,O型则为ii。父母各提供一个等位基因,组合形成子代血型。

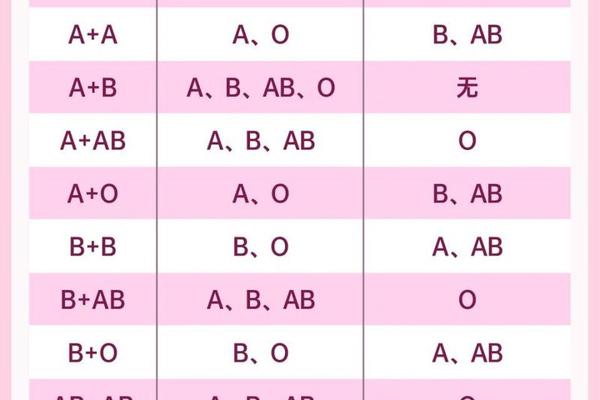

常规遗传规律显示:AB型与O型父母无法生育O型子女,因其遗传组合必然为IAi(A型)或IBi(B型)。例如网页50的对照表明确指出,AB+O组合的子女可能血型为A或B,排除O型和AB型。A型(IAi)与O型(ii)父母的组合中,子代有50%概率为A型(IAi),50%为O型(ii),此时O型属于正常遗传。

这种差异源于显隐性关系:IA和IB为显性基因,i为隐性。当父方为AB型(IAIB),其只能传递IA或IB基因;母方为O型(ii)时仅能传递i基因,子代应为IAi(A型)或IBi(B型)。常规情况下父AB母O生育O型子女属于遗传学矛盾。

二、突破常规的特殊血型机制

生物学研究证实,约0.01%的案例会打破常规遗传规律。网页15记录的临床案例中,AB型父亲与O型母亲生育出O型子女,经DNA检测确认亲子关系,其机制源于罕见的顺式AB型(Cis-AB)。此类个体的IA和IB基因位于同一条染色体,另一条染色体可能携带隐性i基因。当异常染色体与母方i基因结合时,子代基因型呈现ii,表现为O型血。

另一特殊机制涉及H抗原缺失导致的孟买血型。如网页59所述,当个体缺乏H基因时,即便携带IA或IB基因也无法表达A/B抗原,血清学检测呈现O型特征。基因启动子区域的碱基缺失或外显子突变(如Exon7 1054del)可能导致抗原表达异常,此类变异在东亚人群中的发生率约为1/58万。

三、医学验证的黄金标准

当血型遗传出现矛盾时,需通过多维度检测排除技术误差与生物学异常。首先应复核血清学检测:采用试管法与微柱凝集法交叉验证,排除抗原抗体弱表达导致的误判,如Ax亚型易被误判为O型。对于ABO亚型,可追加唾液血型物质检测或分子生物学鉴定。

DNA测序是最终确认手段。通过分析ABO基因第1-7外显子及启动子区域,能识别顺式AB型、孟买血型等变异。网页33的案例显示,某AB型父亲被检出IA与IB基因同源重组,证实其实际基因型为Cis-AB/O。亲子鉴定则需采用STR分型技术,累计非父排除率需达到99.99%以上方具法律效力。

四、社会认知误区与科学应对

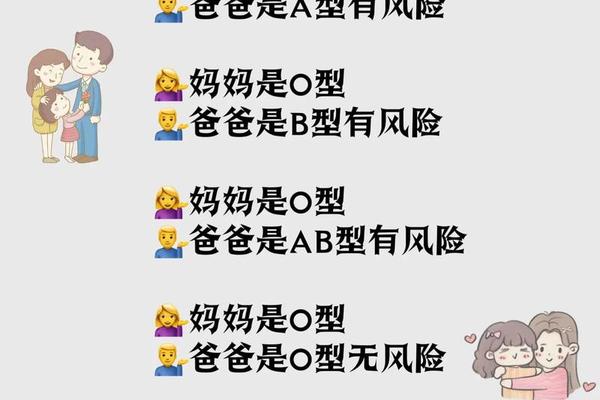

公众对血型遗传存在三大认知误区:其一,将血型视为亲子关系绝对证据,忽视罕见遗传可能;其二,误信“万能供血者”“万能受血者”概念,未意识到O型血浆含抗A/B抗体的风险;其三,夸大ABO溶血风险,事实上仅有20%的O型母亲与A/B型父亲组合会出现抗体效价升高,且多数可通过产前干预控制。

医学机构需加强科普教育,明确血型鉴定在亲子关系中的局限性。如网页9所述,医院对新生儿血型异常并无强制告知义务,易引发家庭纠纷。建议建立血型矛盾案例的标准化处理流程:首先排除检测误差,其次开展家系调查,最终通过DNA检测明确生物学关系。

ABO血型系统的遗传规律具有高度稳定性,但顺式AB、孟买血型等特殊机制的存在,要求我们以更开放的视角看待生物学异常。对于父AB母O生育O型子女的案例,需结合血清学复核、基因测序与STR分型进行综合判断。未来研究应着重于:①建立中国人群ABO基因变异数据库;②开发快速识别顺式AB型的检测试剂盒;③完善临床医生血型遗传咨询培训体系。唯有科学认知与技术进步相结合,才能化解血型矛盾引发的社会信任危机,推动医学遗传学服务的精准化发展。