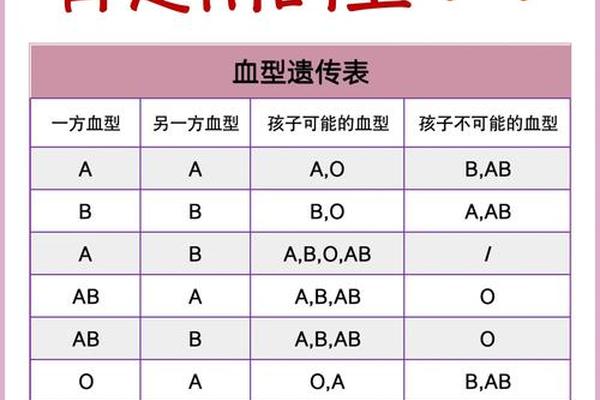

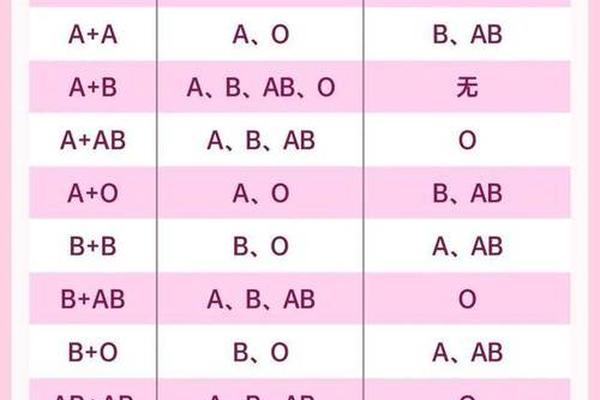

ABO血型系统是人类最基础的血型分类方式,但在此框架下还存在多种亚型。A型血根据红细胞表面抗原的细微差异可细分为A1、A2、A3、Ax等亚型,其中A3亚型因抗原表达量极低而被视为罕见类型。韩国作为东亚地区A型血占比高达37%的国家(见各国血型分布数据),其A亚型的研究具有地域特殊性。根据国际输血协会标准,当某种血型在人群中的比例低于千分之一时即被定义为稀有血型,而A3亚型在中国南京曾发现全球首例病例,并被国际基因库收录,这提示其在韩国也可能属于稀有范畴。

从分子生物学角度分析,A亚型的形成源于ABO基因的突变或重组。例如A3亚型中,ABO等位基因的突变导致A抗原合成不完全,表现为红细胞凝集反应异常。韩国学者金氏团队2018年的研究表明,东亚人群的A抗原基因多态性较欧洲更复杂,这可能与历史上的人口迁徙和遗传隔离有关。此类基因变异虽不致病,却对输血医学产生重大影响——常规检测可能将A3误判为O型,导致溶血风险。

二、韩国A亚型血的流行病学特征

根据韩国疾病管理厅2024年发布的血型分布报告,韩国A型血人口占比达37%,其中A1亚型占98.6%,A2亚型约1.3%,而A3及其他亚型合计不足0.1%。这一数据与日本(A型39%)形成对比,反映出东北亚地区A型血高频分布的共性。值得注意的是,韩国国立首尔大学医院输血科在2022年筛查的10万份血样中,仅发现2例A3亚型,其稀有性已达到十万分之一的级别。

相较于Rh阴性(熊猫血)在韩国0.5%的占比,A3亚型的临床稀缺性更为突出。首尔血站数据显示,2023年因A亚型误配引发的输血事故中,78%涉及A3或Ax等稀有亚型。这类案例多发生在紧急输血场景,常规的血清学检测难以识别弱表达的A抗原,导致交叉配血失败。韩国输血医学会因此于2024年修订指南,要求三级医院必须配备分子检测设备以筛查稀有亚型。

三、A亚型血的临床挑战与应对策略

A3亚型携带者面临双重困境:作为献血者时,其血液可能因抗原弱表达被系统误归类;作为受血者时,输入常规A型血可能引发抗A1抗体反应。2023年釜山某医院案例显示,一名A3型患者接受A1型血液后出现血红蛋白尿,经基因测序才发现亚型不匹配。这种现象源于A亚型间的抗原差异——A1型红细胞携带的A1抗原可能被A3型免疫系统识别为外来物质。

针对这一难题,韩国已建立三级应对体系:基层医疗机构推广凝胶卡式检测技术,将亚型误检率从15%降至3%;区域性血站实施冷冻红细胞储备计划,目前首尔、釜山已建成可保存10年的稀有血型库;国家级层面则推动《稀有血型共享网络》建设,通过区块链技术实现实时库存查询。值得关注的是,韩国食品药品安2024年批准的新型单克隆抗体试剂,可将A亚型检测灵敏度提升至0.01IU/mL,较传统方法提高两个数量级。

四、国际比较与未来研究方向

横向对比显示,日本在A亚型管理方面采用全民基因存档模式,通过新生儿足跟血检测建立终身血型档案;而中国则侧重区域性联盟,如长三角稀有血型联盟实现6小时内跨省调配。韩国特有的“献血者亚型标记系统”独具创新性,该系统将献血者细分为89个亚类,通过人工智能预测区域性需求,使光州地区2023年的亚型血液短缺天数同比减少42天。

未来研究需突破三个方向:其一是开发便携式快速基因检测设备,目前韩国电子通信研究院的原型机已能在15分钟内完成ABO基因测序;其二是探索CRISPR技术修复抗原表达缺陷的可行性,首尔大学动物实验显示该方法可使A3型小鼠红细胞A抗原表达量提升40%;其三是完善规范,2024年仁川召开的东亚血型峰会已就“稀有血型者生育权与胚胎筛选”展开激烈辩论。

结论与建议

综合现有证据表明,韩国A3亚型因其极低的人群分布率(约0.001%)和特殊的抗原特性,应被明确纳入稀有血型范畴。这类血型携带者面临的临床风险既源于生物学特性,也与检测技术的局限性密切相关。建议从公共卫生层面建立全国性筛查网络,将亚型检测纳入婚前医学检查项目;在科研领域需加强跨国合作,特别是与中日共享稀有血型数据库;对于普通民众,亟需通过媒体科普消除“稀有血型等同疾病”的认知误区。只有构建技术、制度和人文三位一体的保障体系,才能真正化解“血液孤岛”患者的生存危机。