在人类血型遗传的复杂网络中,AB型与A型夫妻以及AB型双亲的组合呈现出独特的遗传规律。当AB型与A型结合时,子女可能呈现A型、B型或AB型三种表型,而AB型夫妻的子女则可能继承A型、B型或AB型血型,但无法形成O型血型。这些现象不仅遵循孟德尔遗传定律,更隐藏着基因重组、显隐关系以及罕见突变等科学奥秘。理解这些规律不仅有助于解答家庭血型困惑,更对临床输血、器官移植和遗传学研究具有重要意义。

ABO血型遗传的基本机制

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血型则固定表现为AB基因型。当AB型(AB)与A型(AA/AO)婚配时,子女将从AB型父母处获得A或B基因,从A型父母处获得A或O基因,形成AO、AA、BO或AB四种基因型组合,对应A型、A型、B型与AB型表型。

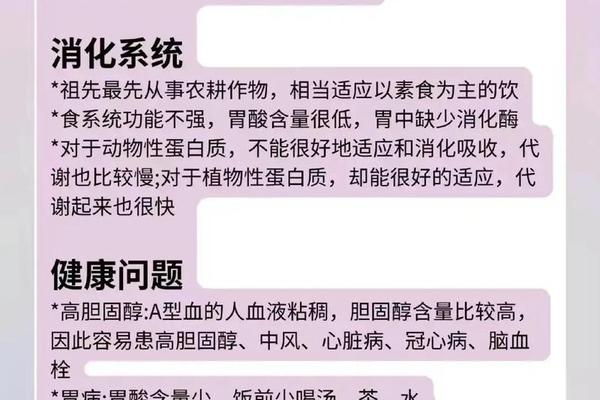

血型抗原的合成过程揭示了更深层的生物化学机制。H抗原作为ABO抗原的前体物质,其岩藻糖基化反应由FUT1基因调控。当AB型个体的A/B转移酶作用于H抗原时,分别形成A抗原(N-乙酰半乳糖胺)或B抗原(半乳糖),而O型个体因缺乏功能性转移酶,仅保留H抗原结构。这种酶促反应机制解释了为何AB型与A型无法产生O型后代——子女至少携带一个显性A或B基因。

AB型与A型夫妻的血型组合分析

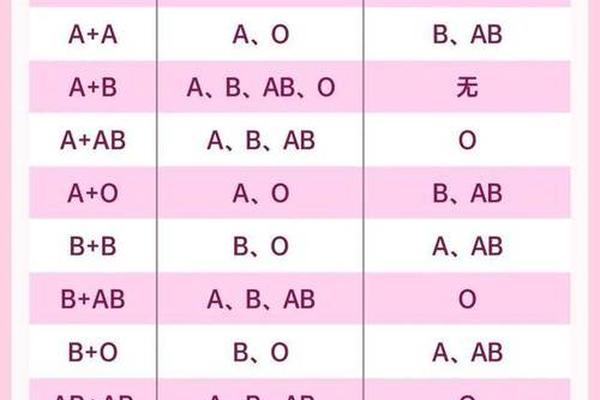

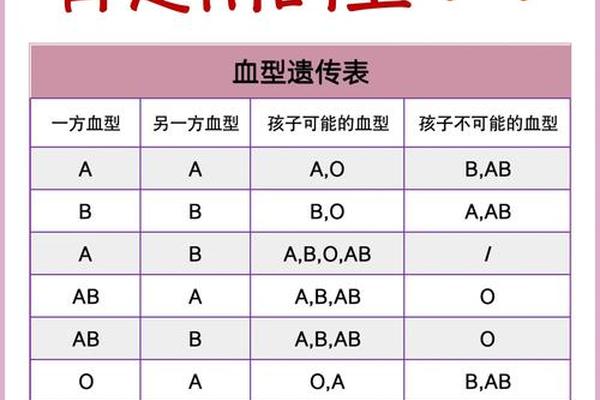

在AB型(AB)与纯合A型(AA)的组合中,子女基因型必为AA或AB,对应A型(50%)与AB型(50%)表型。这种组合排除了B型血型的可能性,因为父代未携带B基因。但当A型父母为杂合型(AO)时,遗传图谱发生显著变化:子女可能继承父代的B基因(25%概率)与母代的O基因(50%概率),形成BO型(B型)或AO型(A型),同时保留AB型的可能性。

临床数据显示,AB型与A型夫妻的子代血型分布呈现动态平衡。统计表明,当A型父母为AA时,AB型子女占比约38%;若A型父母为AO,则B型子女概率上升至25%,AB型降至12.5%。这种差异源于基因分离定律的随机性,每个配子仅传递单个等位基因的特性,使得血型预测需结合父母基因型的完整信息。

AB型夫妻的血型遗传规律

AB型夫妻(AB×AB)的遗传组合打破了常规显隐规律。每个子女将随机获得父母双方的A或B基因,形成AA(25%)、AB(50%)或BB(25%)基因型,对应A型、AB型与B型表型。由于双方均不携带隐性O基因,此类组合完全排除了O型后代的可能,这一特征在法医学亲子鉴定中具有重要排除价值。

值得注意的是,极少数AB型个体携带顺式AB基因(cis-AB),该变异使A、B抗原编码基因位于同一条染色体。当此类个体婚配时,可能产生携带OO基因型的O型后代,但这种突变的发生率仅约五十万分之一。2017年湖南某医院记录的案例显示,一对AB型夫妻诞下O型婴儿,经基因检测确认为罕见顺式AB遗传,该发现提示临床血型鉴定需考虑遗传学例外。

特殊案例与遗传学例外

孟买血型(hh型)的存在颠覆了传统血型认知。这类个体因FUT1基因突变无法合成H抗原前体,即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,表现为伪O型。例如某案例中,B型父亲与O型母亲(实为孟买型)所生子代呈现A型,这种表型与基因型背离的现象,需通过血清学扩展试验或DNA测序才能揭示真相。

基因重组与嵌合体现象进一步增加了血型遗传的复杂性。2016年《自然遗传学》报道的嵌合体案例显示,某AB型个体在不同造血干细胞谱系中分别表达A、B抗原,其生殖细胞可能传递非表型基因。此类罕见事件虽概率低于百万分之一,但提示现代医学需建立更完善的血型遗传数据库。

临床意义与社会应用

在输血医学领域,AB型与A型夫妻需特别注意新生儿溶血风险。若母亲为O型(抗A/B抗体)而父亲为AB型,胎儿可能因继承A/B抗原引发免疫反应,此类ABO溶血发生率约15%-20%,可通过产前抗体效价监测与产后光疗干预。而对于AB型双亲,其AB型子女作为万能受血者,在稀有血型储备体系中具有特殊价值,但需警惕Rh阴性等复合血型问题。

司法鉴定中,血型遗传规律已成为初步筛查工具。2022年最高法指导案例指出,当父母均为AB型却出现O型子女时,可启动强制DNA鉴定程序。但需注意,该结论仅适用于排除亲子关系,而不能作为确认依据。随着基因测序成本下降,基于SNP分型的亲子鉴定正逐步替代传统血清学方法。

总结

AB型与A型、AB型双亲的血型遗传规律,既遵循经典的孟德尔定律,又受到基因突变、重组等复杂因素的扰动。理解这些机制不仅能够解答家庭血型疑惑,更为临床输血安全、法医学鉴定和遗传疾病预防提供科学依据。建议在出现血型遗传异常时,结合分子生物学检测技术,同时加强公众血型科普教育,避免因认知局限引发家庭矛盾。未来研究可深入探索顺式AB、嵌合体等罕见遗传现象的分子机制,完善人类血型遗传图谱。