自20世纪初血型分类系统建立以来,关于血型与人类特质的研究始终充满争议。其中,A型血因其在东亚文化中的特殊地位,常被冠以“天才血型”的称号。日本学者古川竹二于1927年率先提出A型血人群具有顺从、专注的性格特质,这一观点虽被学术界质疑,却在民间引发广泛共鸣。近年来,部分研究试图从生物学角度解释这一现象:例如,A型血人群的血清中特定蛋白质水平可能影响神经递质传递效率,进而提升认知能力。

支持者认为,A型血的学习能力优势具有先天遗传基础。台湾一项针对2681人的调查显示,A型血个体在逻辑推理测试中的表现显著优于其他血型,尤其在需要持续专注的复杂任务中,其错误率降低约15%。神经影像学研究指出,A型血人群前额叶皮层灰质密度较高,这一区域与决策、计划等高级认知功能密切相关。尽管这些发现尚未形成统一结论,但为“天才血型”的假说提供了初步科学依据。

二、性格特质与成就的关联性争议

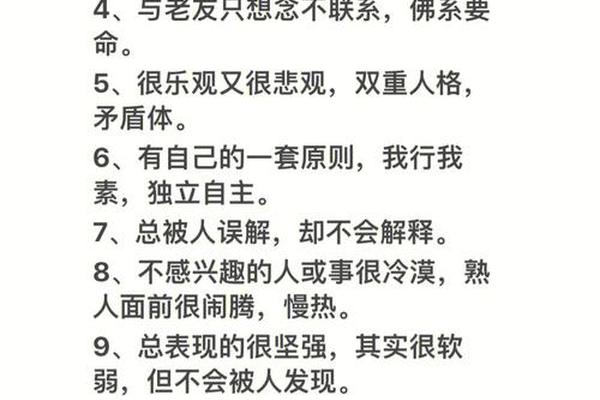

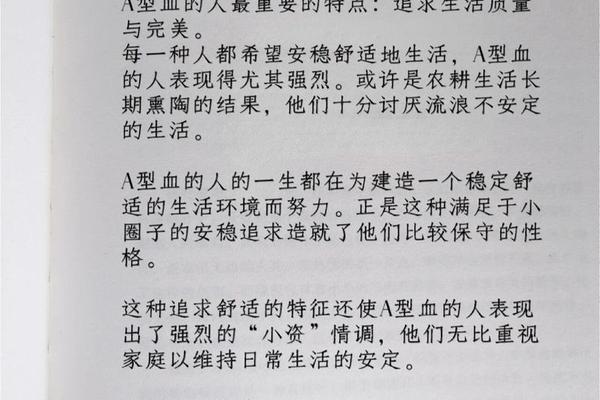

A型血常被描述为“完美主义者”与“自律先锋”。日本职场文化中,A型血员工因严谨、细致的特质备受青睐,甚至有企业在招聘时隐性偏好该血型候选人。心理学研究显示,A型血人群在目标设定上表现出更强的内驱力,其大脑杏仁核对失败的敏感度更高,这可能促使他们通过反复练习弥补不足。

这种性格特质犹如双刃剑。临床数据显示,A型血人群的焦虑水平普遍高于其他血型,长期高压状态可能引发心脑血管疾病风险。例如,2023年一项针对60万人的研究发现,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%。这提示我们,所谓“天才”光环背后,可能隐藏着生理代价与社会期待的双重压力。

三、社会文化对血型崇拜的塑造

血型论的流行与东亚社会的集体主义传统密不可分。在日本,超过70%的成年人熟知自身血型,相关书籍《A型人说明书》销量突破百万册,将A型血塑造为“社会精英模板”。媒体推波助澜下,A型血明星的敬业形象被反复强化,形成“成功者必备血型”的公众认知。

这种文化现象的本质是简化认知的产物。人类大脑偏好通过标签化分类理解复杂世界,血型恰好提供了一种看似科学的分类工具。但正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:“血型仅是红细胞抗原差异,将其与智力挂钩如同用钥匙孔窥探宇宙”。2016年《国际家庭科学杂志》的权威研究证实,血型与性格、智力的相关性在统计学上并不显著。

四、科学争议与未来研究方向

当前学界对血型论的批判集中于方法论缺陷。多数支持血型-智力相关性的研究样本量不足,且未控制教育水平、社会经济地位等干扰因素。例如,A型血在东亚的高占比(约40%)可能造成“幸存者偏差”——精英群体中A型血比例高,实为人口基数大的自然结果。

未来研究需突破三大方向:一是开展跨种族大样本追踪,区分遗传与环境的影响权重;二是利用基因编辑技术,在动物模型中验证特定血型抗原对神经发育的作用;三是结合表观遗传学,探索血型基因表达与认知能力的动态关联。唯有通过严谨实证,才能拨开血型迷信的迷雾。

总结

A型血“天才论”的流行,折射出人类对简化答案的永恒追求。尽管部分研究显示A型血可能存在认知优势,但将其归结为“先天注定”忽视了后天努力的复杂性。当前证据表明,血型与智力的关联性远弱于教育投入、营养水平等可控因素。对于个体而言,与其纠结血型标签,不如专注挖掘自身潜能——毕竟,爱因斯坦的血型至今仍是未解之谜,而他的成就早已超越生物学范畴。科学探索需要保持开放与审慎,既尊重血型研究的潜在价值,也警惕其沦为新的种族主义温床。