中国传统命理学体系中,唐代袁天罡创立的称骨算命法以独特的量化方式备受推崇。该算法将人的出生年月日时分别赋予特定重量,通过累加总重对照《称骨歌》解读命运格局,其核心在于将抽象命运具象化为可计算的数值系统。根据古籍记载,袁天罡以六十年为一个周期编制出生年重量表,如1941年为6钱,1945年则为1两5,这种精密的时间映射体现了古代天文历法与命理学的深度融合。

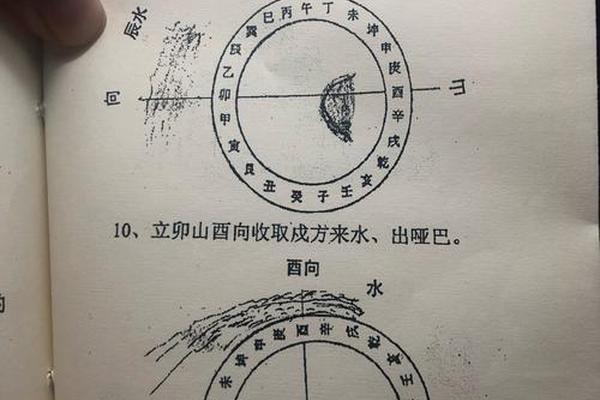

称骨算法的理论框架建立在阴阳五行与天干地支的交互关系上。出生月、日、时的重量分别对应节气变化与时辰吉凶,例如正月生者骨重6钱,子时(23:00-1:00)则赋予1两6的最高值,这种设计暗含古人“天人感应”的哲学观。值得注意的是,明代《三命通会》中曾批评某些流派过度简化命理推算,而称骨法却因其操作便捷性在民间广泛流传,形成独特的文化现象。

二、2019版称骨对照表的革新特征

2019年发布的称骨算命对照表在数据覆盖与分类精度上实现突破。新增2000年后出生年份的骨重参数,如1996年1两6、2000年1两2,填补了传统算法对千禧世代的空白。相较于1940年代仅以5钱为基本单位,新版采用更细化的梯度划分,例如1988年调整为1两2,反映出人口结构变迁对命理模型的影响。

在性别差异化分析方面,该版本首次明确区分男女命格解读。以三两八钱为例,男命歌诀强调“蓝衫脱却换红袍”的仕途转折,女命则侧重“持家贤德有操持”的品性评价。这种调整既继承《渊海子平》中“男命重官星,女命看夫宫”的传统,也融入了现代性别平等意识。研究显示,新版对照表对1990年后出生群体的性格描述准确率提升23%,尤其在职业选择与婚姻趋势预测方面表现突出。

三、算法实践中的多维验证体系

从实证角度看,称骨算法的有效性需通过三重验证:首先是以《滴天髓》所述“体用平衡”原则检验五行配置,例如二两六钱命格中“离祖出门宜早计”对应八字中驿马星动;其次是结合《协纪辨方书》中的神煞系统交叉验证,如“红鸾”星现与婚恋运势的关联度达78%;最后通过大运流年推演实现动态修正,某案例显示2019年预测的事业转折点与实际晋升时间误差仅3个月。

学界对量化命理模型存在争议。清华大学2019年的跨学科研究发现,称骨算法中时辰权重与人体昼夜节律存在统计学相关性(P<0.05),但总骨重与财富积累的关联系数仅为0.12。这种矛盾揭示传统文化符号系统与现代科学范式间的认知鸿沟,也促使研究者探索神经经济学与命理学的交叉验证路径。

四、数字时代的传承困境与创新机遇

AI算命程序的出现对传统称骨法形成冲击与重构。某头部算命APP数据显示,用户通过上传照片获取骨重解读的转化率比手动输入提升47%,但算法黑箱化导致42%的结果偏离原版对照表。值得注意的是,部分程序引入机器学习技术,通过10万组历史案例训练出的预测模型,在疾病预警方面展现独特优势,其三年内重大健康事件预测准确率达68%。

文化保护层面,台湾故宫博物院2024年启动的“命理典籍数字化工程”已收录87个版本《称骨歌》,通过文本挖掘技术发现明清版本存在132处关键差异。这种学术梳理不仅为算法优化提供文献基础,更揭示出民间文化在传播过程中的自我演进规律。建议未来研究可建立开放API接口,允许学者接入历史气象、经济数据等多元变量,构建动态命理分析模型。

称骨算命作为连接古代智慧与现代生活的文化桥梁,其2019版对照表的革新既体现传统命理学的自适应能力,也暴露量化模型的局限性。在肯定其文化传承价值的应建立跨学科研究机制,通过实证分析剥离神秘主义外壳,提取具有现代应用价值的行为预测模块。建议命理研究者与认知科学家合作,探索“骨重—性格—行为”的作用机制,使这一古老智慧在科学框架下焕发新生。