在中国传统文化中,痣相学长期被视为窥探命运的神秘钥匙。古人相信“面无善痣”,认为痣的位置、颜色和形状暗藏着财富、婚姻、健康的密码,甚至将面部特征与道德善恶直接关联。随着现代科学的发展,这种将人体皮肤色素沉淀与命运捆绑的理论愈发显得荒诞。本文将从历史渊源、科学逻辑、社会影响等多维度剖析痣相学的迷信本质,揭示其背后深层的文化心理与认知误区。

一、文化传统与历史溯源

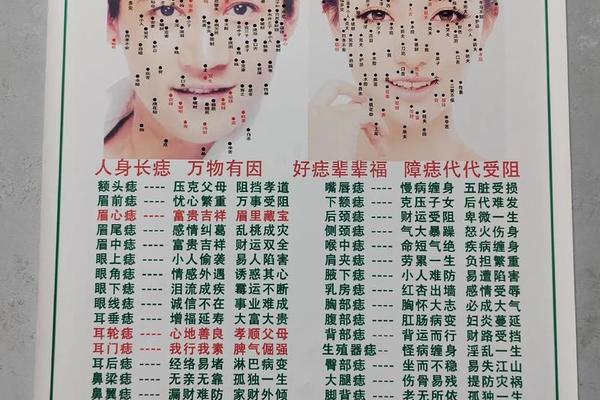

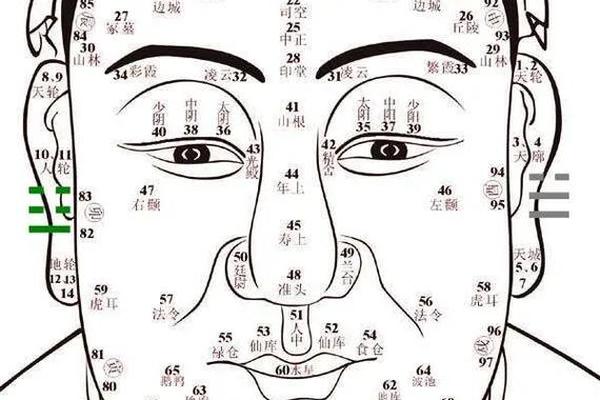

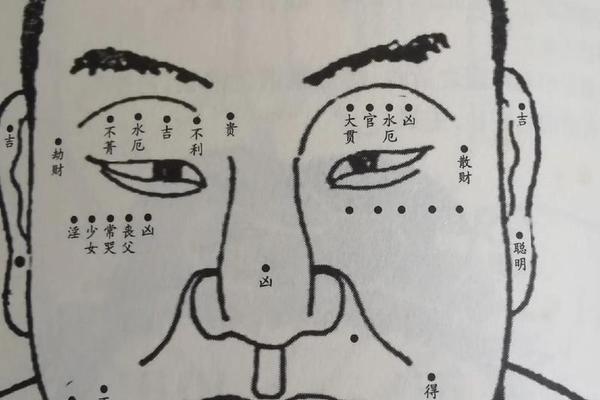

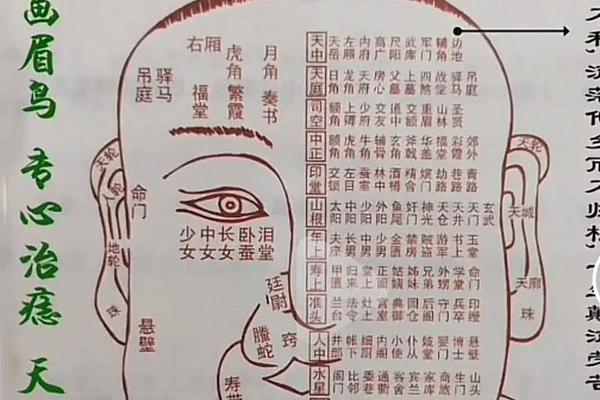

痣相学的根基深植于中国古代的“天人感应”思想。网页1指出,古人将痣视为“上天垂相”,认为痣的吉凶映射着个人道德与命运轨迹。例如眼尾痣被解读为“命犯桃花”,鼻旁痣被贴上“好淫”标签,这种将生理特征与道德评判挂钩的逻辑,实则是封建秩序在面相学中的投射。网页73进一步补充,明清时期相学鼎盛,痣相判断体系愈发细化,甚至发展出“黑如漆者主富贵”“红痣避邪”等复杂规则,成为部分术士敛财的工具。

这种理论建构存在根本缺陷。古籍中对同一痣位的解读常自相矛盾。如网页43显示,眉间痣在《太清神鉴》中被归为“成败极端”,而《相理衡真》则认为“主贵”,这种混乱暴露出痣相学缺乏统一标准。传统相学将身体各部位痣相机械对应,如“耳后有痣藏暗财”“脚底痣象征事业稳固”,此类说法既无解剖学依据,也未考虑个体差异,本质上是对偶然性的过度诠释。

二、科学逻辑的彻底瓦解

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置、数量受遗传、紫外线照射等客观因素影响,与命运毫无关联。德国等西方国家虽研究痣与健康的关系(如特定痣形态可能提示皮肤癌风险),但从未发现其与性格、财富的因果关系。网页39强调,痣相吉凶判断常基于主观审美,所谓“善痣需色泽光润、形状饱满”的标准,实则源于对完美肌肤的向往,而非科学验证。

从统计学视角看,痣相预言更显荒谬。若“嘴下痣象征意志薄弱”成立,全球数亿相同痣相者都应呈现相似性格,但心理学研究显示人格特质呈正态分布,与痣位无显著相关性。网页88试图将面相学与西洋解剖学结合,提出“三质定位”理论,却无法解释为何心性质必然对应特定五官特征,这种伪科学嫁接反而暴露其理论空洞。

三、认知偏差的心理温床

人们对痣相的迷信,往往源于心理学中的“巴纳姆效应”。网页83记录了一位女性因事业感情受挫,将困境归咎于“招小人痣”,这种将随机事件归因于可控符号的心理,实质是缓解焦虑的自我保护机制。相学从业者利用该效应,通过模糊话术(如“晚年恐有波折”)引导受众自我验证,形成心理暗示闭环。

社会文化环境也强化了这种认知偏差。网页27指出,传统面相学通过“福相”“贵相”等概念建构审美等级,将生理特征与社会价值捆绑。例如“女性小嘴为美”的旧俗,实则是男权社会对女性话语权的压制在面相学中的折射。这种文化规训使部分人将点痣美容异化为“改运工程”,催生出网页83提及的“点痣产业链”。

四、理性思维的破局之路

破除痣相迷信需多管齐下。教育层面应加强科学素养培育,网页48提及的南京大学中国传统文化研究中心,正尝试将相学纳入思想史研究而非命运预测工具,这种学术祛魅具有示范意义。法律层面需整治“面相改运”骗局,2021年浙江查处的某相学机构案件显示,所谓“开运点痣”收费高达万元,却无任何医学资质。

个人层面则应建立健康认知。网页39作者以自身经历说明,通过修心养性改善气质远胜痣相调整,这种“心能转相”的观点虽带玄学色彩,却暗合心理学中的自我实现预言原理。当代人更应学习网页89强调的多元评价体系——眼睛反映思维、颧骨象征领导力等单一对应关系已被证明无效,综合能力才是命运主导。

痣相学作为文化遗产,其价值应限于人类学视角下的观念研究,而非指导现实生活的预言体系。从《左传》记载的叔服相术到社交媒体上的“AI看相”,人们对命运符号的追寻从未停息,但只有剥离迷信外衣,才能实现传统文化的创造性转化。未来研究可深入探讨相学话语背后的权力结构,或从认知神经科学角度解析面相判断的心理机制,但这一切的前提,是坚守科学精神与理性思辨的底线。