人类对血型的认知始于ABO系统的发现,但血液的奥秘远不止于此。当一位患者被医生告知是"A型熊猫血"时,常会产生困惑:A型血为何会与"熊猫血"相关联?这种双重标签背后,实际涉及两个独立但交叉的血型系统——ABO血型与Rh血型。本文将深入探讨这一特殊血型的本质特征,揭示其医学价值与社会意义。

血型系统的双重维度

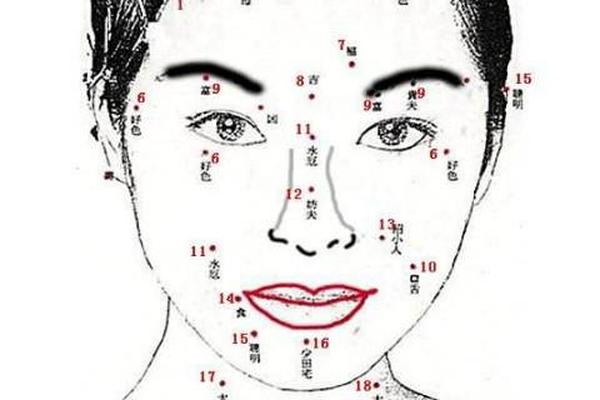

在ABO血型体系中,A型血指红细胞表面携带A抗原的血液类型,这是由第9号染色体上的基因决定的显性遗传特征。全球约30%人口属于此类血型,其分布呈现明显地域差异,在东亚地区尤为常见。而"熊猫血"的医学定义源于Rh血型系统,特指红细胞表面缺乏D抗原的Rh阴性血型,其命名源自恒河猴(Rhesus Macacus)的实验发现。

这两个血型系统的独立性决定了它们的交叉组合可能。根据国际输血协会数据,约0.3%的A型血人群同时属于Rh阴性群体。这种双重血型特征的形成,需要同时满足ABO系统中A型基因的表达,以及Rh系统中双隐性基因(dd型)的遗传条件。因此"A型熊猫血"既不是ABO系统的变异,也不是简单的血型别称,而是两个独立遗传系统共同作用的结果。

遗传机制与概率分布

Rh阴性血型的遗传遵循孟德尔隐性遗传规律。当父母双方均携带隐性d基因时,子女有25%概率成为Rh阴性个体。我国汉族人群中,这种双隐性基因携带者的比例不足1%,若叠加A型血的遗传概率,最终形成"A型熊猫血"的概率仅为0.09%。值得注意的是,这种遗传可能跨越代际,即使父母均为Rh阳性,仍可能因祖辈遗传而诞生Rh阴性后代。

地理分布数据显示,苗族人群的Rh阴性比例高达13%,显著高于汉族0.3%的水平。这种差异与人类迁徙过程中的基因漂变密切相关。在新疆等少数民族聚居区,A型熊猫血的出现概率可提升至0.45%,这为区域性血液储备策略提供了重要依据。基因测序技术证实,部分稀有血型基因源自远古人类迁徙过程中的特殊突变,这种遗传多样性在分子人类学研究中具有重要价值。

临床医学的特殊挑战

对于A型熊猫血患者,输血治疗面临双重匹配要求。Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,约50%会产生抗D抗体,二次输血时将引发溶血反应。临床案例显示,某Rh阴性产妇因未及时进行抗体筛查,二胎妊娠时发生严重的新生儿溶血,胎儿存活率骤降至40%以下。这提示建立孕早期血型筛查制度的必要性。

在应急输血场景下,我国《临床输血技术规范》允许Rh阴性男性或无生育需求女性接受Rh阳性血液,但这种权宜之计存在抗体致敏风险。值得关注的是,浙江大学团队2020年研发的"三维凝胶网络"技术,成功实现了Rh阴性红细胞的体外改造,这项突破可能彻底改变稀有血型的临床供给模式。

社会支持体系建设

我国现有稀有血型库主要采取"冰冻红细胞"保存技术,在-65℃条件下可将血液保存10年。但面对年均上万例的稀有血型临床需求,这种被动储备模式仍显不足。民间自发形成的"熊猫血联盟"通过互联网平台实现即时互助,在2019年武汉抗疫期间成功完成37例紧急供血,展现出社群组织的独特价值。

政策层面,建议将稀有血型筛查纳入常规体检项目,并建立动态追踪系统。上海市血液中心的实践表明,通过大数据分析预测区域用血需求,可使血液报废率降低62%。同时需要加强公众科普,消除"熊猫血等同于疾病"的错误认知,鼓励适龄健康人群加入志愿献血队伍。

A型熊猫血的特殊性,本质上是人类遗传多样性的微观体现。这种血型既非疾病标识,也非身份象征,而是提示着生命系统的精密与脆弱。随着基因编辑技术的进步,未来或可实现通用型人工血液的规模化生产,但目前仍需依赖完善的血液管理体系。建议加强主导的稀有血型数据库建设,推动跨国血液调配机制,同时深化公众对血型科学的理解,共同构筑生命保障的安全网络。对于每位稀有血型个体而言,定期抗体检测、科学生育规划、积极参与献血,既是对自身健康的守护,也是对生命共同体的责任担当。