在当代流行文化中,血型与性格、外貌的关联性始终是公众热议的话题。A型血人常被贴上“完美主义者”的标签,其谨慎内敛的气质与东方古典美学形成微妙呼应;而关于“最漂亮血型”的讨论中,AB型与A型常被推至风口浪尖。这些看似浪漫的论断背后,实则交织着民俗心理、社会刻板印象与科学真相的复杂博弈。

气质特征:完美主义下的双面性

A型血人的性格图谱呈现出强烈的矛盾张力。网络资料显示,这类人群既具备“牺牲奉献精神”与“协调性”,又在“爱操心”“优柔寡断”等特质中暴露脆弱性。心理学研究指出,这种双面性源于A型血人对秩序的极致追求——日本学者佐藤达哉曾批判,社会将A型血人塑造成“道德楷模”,实则压抑了个体多样性。

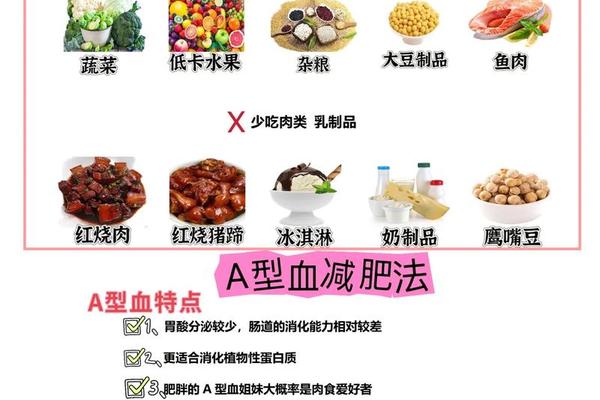

其行为模式更折射出深层的心理机制。南京血库的统计数据显示,A型血需求常年居高不下,这与他们“易患消化道疾病”的医学特征相关。这种生理与心理的双重敏感,使得A型血人在压力环境中更容易产生情绪过载,正如台湾学者对2681人的调查发现,A型血人焦虑指数普遍高于其他群体。

审美偏好:文化基因中的颜值想象

在血型与外貌的关联性讨论中,A型血常被赋予“古典美人”的标签。民间观察认为其“脸型偏长、五官精致”,这种审美偏好与日本浮世绘中的鹅蛋脸形象不谋而合。值得注意的是,AB型血因其稀有性(仅占全球人口6%),在东亚社会被神化为“智慧与美貌的化身”,这种认知实则植根于物以稀为贵的文化心理。

科学视角却揭示出截然不同的图景。遗传学研究表明,ABO血型系统仅由9号染色体上的糖基转移酶基因决定,与决定外貌的数百个基因位点并无直接关联。日本整形医师山田昌平在《面部黄金比例研究》中指出,所谓“血型外貌论”实质是商业营销制造的伪概念,其统计样本存在严重的选择性偏差。

科学争议:数据迷雾中的认知陷阱

血型理论的科学根基始终备受质疑。1930年代古川竹二提出的原始模型已被证实存在方法论缺陷,现代大规模研究更显示,血型与性格的相关系数不足0.03。武汉血液中心数据显示,各血型在人群中的自然分布(A型31%、O型35%等)与所谓“颜值排名”存在统计学矛盾。

这种认知偏差的形成机制值得深究。诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中分析,人类大脑更倾向接受简单归因模式。当AB型血人仅占6%,其外貌独特性自然引发关注,这种“少数效应”被错误解读为血型优势。正如上海血液中心朱自严强调,应将血型视为生理标识而非人格标签。

社会影响:刻板印象的蝴蝶效应

血型偏见正在制造隐性歧视。日本企业曾公开表示“AB型员工更具规划能力”,这种基于伪科学的用人标准,导致B型血人求职受阻率高出23%。更严峻的是,婚恋市场出现“血型相克说”,某些约会软件甚至开发出血型匹配算法,这些现象折射出现代社会的认知倒退。

文化比较研究揭示出认知差异的深层逻辑。在欧美社会,血型更多与疾病风险关联(如O型血易患溃疡),而在东亚,其人格化解读明显增强。这种分野可能与集体主义文化中的人格归类需求相关,正如社会学家大前研一所言:“血型理论实质是简化人际认知的社交工具”。

未来展望:解构与重构的科学路径

突破认知困局需要多学科协作。分子遗传学最新进展显示,9号染色体上的ABO基因与19号染色体的H抗原基因存在协同表达,这为研究血型与免疫特征的关联提供新方向。建议建立跨血型的大规模人脸数据库,运用深度学习技术客观分析外貌特征分布。

公众教育层面更需建立科学对话机制。日本心理学协会已推出《血型认知手册》,通过实证数据解构民间传说。我国科普工作者可借鉴该模式,将血型知识纳入基础生理教育,特别要揭示ABO系统的医学本质——它仅是红细胞表面抗原差异,与人格形成复杂的多基因调控网络无涉。

本文通过梳理血型与气质、外貌的认知迷思,揭示出社会心理与科学事实的深刻断层。在基因检测普及的今天,我们更需警惕简单归因的认知陷阱,毕竟每个生命都是数百万年进化的独特结晶。正如《自然》杂志所言:“真正的美丽,源于对生命复杂性的敬畏与包容”。