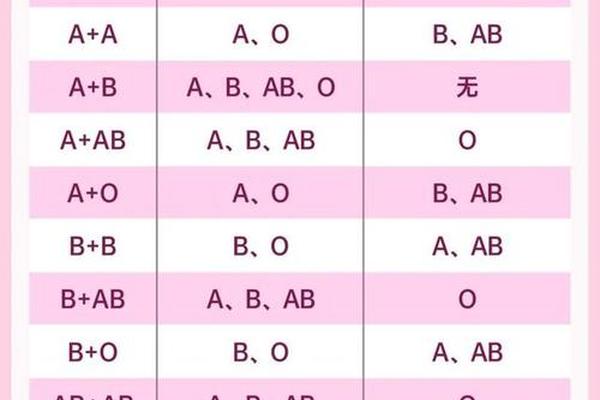

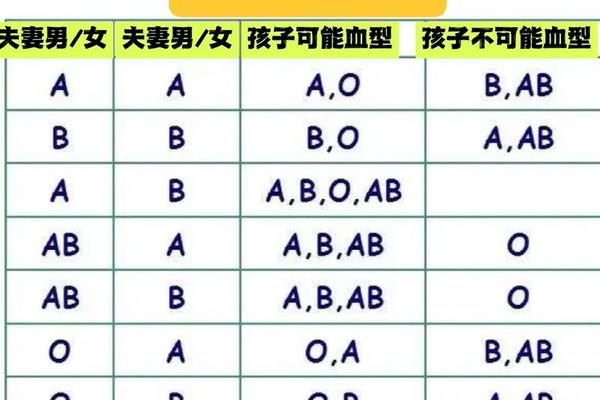

血型遗传是生物学中最具代表性的显隐性基因传递现象。当父母均为A型血时,其基因型可能为AA或AO的显隐性组合。根据孟德尔遗传定律,若父母均携带隐性O基因(即基因型为AO),则子女有25%的概率遗传到两个O基因,表现为O型血。这种看似"意外"的结果实则符合科学规律,例如2018年上海黄浦区体检站的研究显示,我国A型血人群中有约40%携带AO基因型,为隐性O基因的传递提供了生物学基础。

从群体遗传学角度看,A型血与A型血的结合可能产生A型或O型后代。若父母均为纯合型AA,则子女必然为A型;但若存在杂合型AO,则可能通过隐性基因重组产生O型血后代。这种遗传多样性解释了为何传统观念中"父母同血型必生同血型"的认知存在偏差。

二、AB型血父母的遗传特征

AB型血作为显性基因的共显性表达结果,其遗传机制更为特殊。理论上,AB型血父母(基因型为AB)的子女可能携带A、B或AB基因型。但临床数据显示,实际生育中AB型父母的子女出现O型血的概率低于0.1%。这种极小概率事件需要满足双重隐性基因传递条件,即父母双方均携带罕见的CisAB基因型——该基因型使A、B抗原位于同一染色体,另一染色体携带O基因。

2016年《现代生物医学进展》报道的案例显示,我国已发现多个CisAB型家族,这类人群虽然血型检测为AB型,但基因测序显示存在特殊重组现象。这解释了为何极少数AB型父母可能生育O型后代,同时也警示传统血型检测可能存在局限性。

三、血型检测的临床意义

在输血医学领域,血型遗传规律具有重要指导价值。AB型血作为"万能受血者"的理论基础源于其缺乏抗A、抗B抗体,但现代医学强调同型输血原则。研究显示,异型输血即使符合遗传规律,仍可能因亚型抗原差异引发溶血反应。例如A型血包含A1、A2等20余种亚型,这些细微差异在紧急输血时可能成为安全隐患。

对于新生儿溶血病的预防,血型遗传知识尤为重要。若母亲为O型血而胎儿为A/B型,可能因抗体透过胎盘引发溶血。2021年《中华围产医学杂志》统计显示,我国新生儿溶血病例中,75%与ABO血型不合相关,凸显遗传咨询的重要性。

四、社会认知与科学解读

社会对血型遗传存在诸多误解,如将血型作为亲子关系判定标准。实际上,血型不符可能源于基因重组、罕见血型或检测误差。日本学者山本等1990年的基因测序研究证实,传统血清学检测可能遗漏部分基因变异,导致表型与基因型不符。2023年《中国输血杂志》建议,争议案例应结合DNA检测进行综合判断。

在遗传咨询实践中,医务人员需注意沟通技巧。例如对AB型父母生育O型婴儿的案例,既要解释CisAB等罕见可能,也要考虑检测误差或样本混淆。建立包含200余种稀有血型数据库的检测体系,已成为现代医学发展的必然要求。

血型遗传规律既是生命科学的基础课题,也是临床医学的重要工具。随着基因测序技术的发展,传统ABO血型系统已拓展至Hh、Lewis等30余个血型系统,揭示了更复杂的遗传机制。建议加强公众科普教育,完善稀有血型数据库建设,同时推动血清学检测与基因检测的联合应用。未来研究可深入探索血型基因与疾病易感性的关联,如2021年《Gut》杂志揭示的O型血与痔疮发病率的特殊相关性,为精准医学提供新方向。