在中国血型分布的版图上,Rh阴性血因其不足1%的占比被称为“熊猫血”,而当这一稀有血型与ABO系统中的A型结合,便形成了更为罕见的Rh阴性A型血。湖南作为人口大省,该血型群体在医疗资源调配、遗传学研究及社会支持体系中扮演着特殊角色。他们不仅是医学关注的对象,更是生命科学探索的重要样本,其血型特征背后隐藏着基因密码的奥秘与人类协作共生的智慧。

血型稀有性与遗传规律

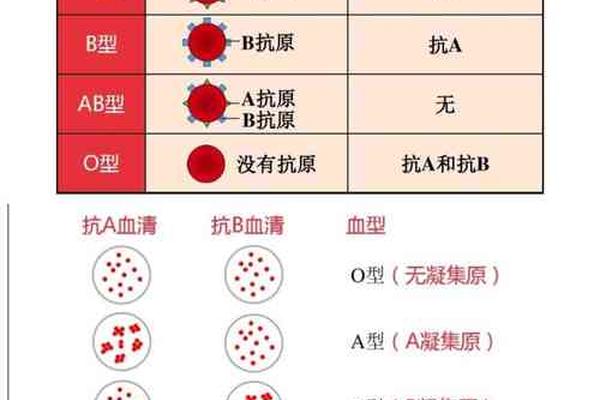

Rh阴性A型血的稀有性源于双重遗传机制的叠加。Rh血型系统以D抗原的存在与否划分阴阳性,而A型血则由ABO系统的显性基因决定。根据孟德尔遗传定律,Rh阴性属于隐性遗传,需父母双方同时传递隐性基因才能表达。湖南汉族人群中,Rh阴性占比约0.34%,其中A型仅占该群体的三分之一,使得Rh阴性A型血的实际比例降至约0.1%。

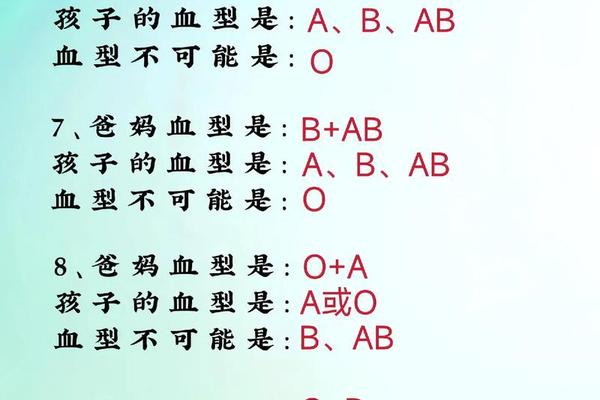

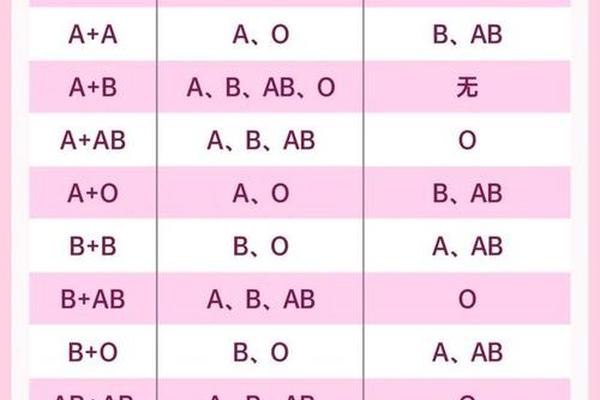

遗传学研究显示,当父母一方为Rh阳性杂合型(携带隐性基因),另一方为Rh阴性时,子代有50%概率继承阴性基因;若双方均为阴性,则子代必然呈现阴性。这一规律在湖南少数民族聚居区呈现差异性,如苗族Rh阴性比例高于汉族,可能与历史迁徙中的基因隔离有关。值得注意的是,ABO与Rh系统的基因分别位于9号和1号染色体,二者独立遗传的特性使得Rh阴性A型成为跨系统组合的典型代表。

临床医学中的挑战与应对

对于Rh阴性A型血个体,输血安全是首要问题。湖南三甲医院的血库数据显示,该血型年均需求缺口达15%,紧急情况下需跨省调配或启动“熊猫血志愿者联盟”。由于Rh阴性者输入阳性血液后可能产生抗D抗体,二次输血时将引发溶血反应,这类患者在手术前需提前两周预约备血,并通过自体储血技术降低风险。

妊娠管理则是另一重要领域。湖南妇幼保健院的统计表明,Rh阴性A型血孕妇中,约30%的胎儿因父亲遗传呈现Rh阳性,导致母体免疫系统攻击胎儿红细胞。2018年长沙某医院曾接诊一例二胎溶血病例,首胎未注射抗D免疫球蛋白的孕妇,二胎新生儿出现严重黄疸,经换血治疗才得以挽救。目前湖南省已推行产前抗体效价监测,并在14个地市设立Rh免疫球蛋白注射点,将新生儿溶血发生率从5%降至0.8%。

社会支持与互助网络

湖南的“熊猫血”群体自发构建了三级互助体系。民间组织如“潇湘稀有血型联盟”通过微信社群连接1800余名成员,实行“即时响应-区域联动-全省支援”的献血机制。2023年湘西山区车祸救援中,该组织3小时内集结6名Rh阴性A型志愿者,成功为伤者提供2400ml救命血。层面则将稀有血型纳入应急医疗储备,长沙血液中心建立冷冻红细胞库,采用甘油化技术将红细胞保存期延长至10年。

科技创新为血源供给开辟新路径。中南大学湘雅医院参与的“通用型红细胞”研究,通过基因编辑敲除ABO和RhD抗原,使改造后的O型Rh阴性红细胞可适配99%的受血者。这项技术若实现临床转化,将彻底改变湖南山区血源匮乏的现状。而基因检测技术的普及,使永州、怀化等地级市也能开展稀有血型筛查,2024年新检出Rh阴性A型血者较五年前增长200%。

生命科学的未解之谜

关于Rh阴性血型的起源假说持续引发学术争论。湖南大学人类学研究所发现,苗族Rh阴性群体中HERV-K病毒基因插入率显著低于阳性群体,这为“基因突变说”提供了新证据。而湘潭某研究团队检测到Rh阴性A型血者FOXP2语言基因的特殊表达,或可解释该群体在方言传承中的突出表现。尽管“外星基因说”缺乏科学依据,但这类文化想象客观上提升了公众对稀有血型的关注度。

未来研究可聚焦三个方向:一是建立湖南少数民族血型基因图谱,解析地理环境对血型分布的影响;二是开发纳米载体靶向递送技术,解决抗D免疫球蛋白的半衰期限制;三是探索CRISPR-Cas9在红细胞改造中的应用,这需要突破基因编辑细胞的体内存活难题。

湖南Rh阴性A型血人群的存在,既是生命多样性的微观呈现,也是检验医疗体系韧性的试金石。从遗传机制的破解到社会支持网络的编织,从技术创新到文化认知的转变,这个特殊群体揭示着现代医学的人文温度与科技力量。在基因编辑与人工智能交织的新时代,如何构建更具包容性的血型管理体系,如何平衡科学探索与边界,将成为守护这群“生命熊猫”的关键命题。或许正如那71本献血证所昭示的:稀有不是生命的缺陷,而是人类互助本能的勋章。