围绕血型与身高关系的讨论,常与体质论、遗传学及营养学交织。其中,“A型血增高方法”这一概念虽未得到主流科学界认可,但民间流传的某些观点认为,A型血人群因代谢特点或性格特质,可能通过特定生活方式优化生长潜力。例如,有假说称A型血者胃酸分泌较少,需以植物性饮食为主,进而通过均衡营养促进骨骼发育。这类说法多缺乏严谨证据支持。

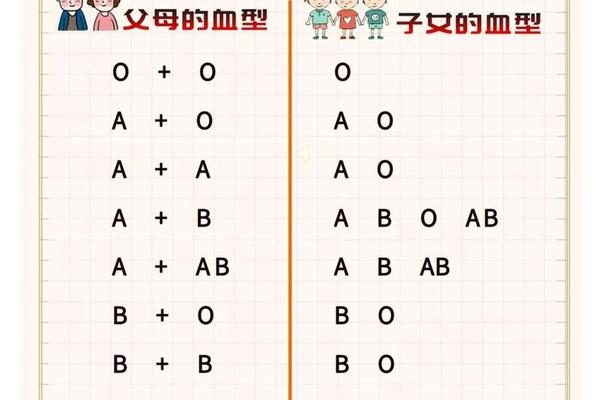

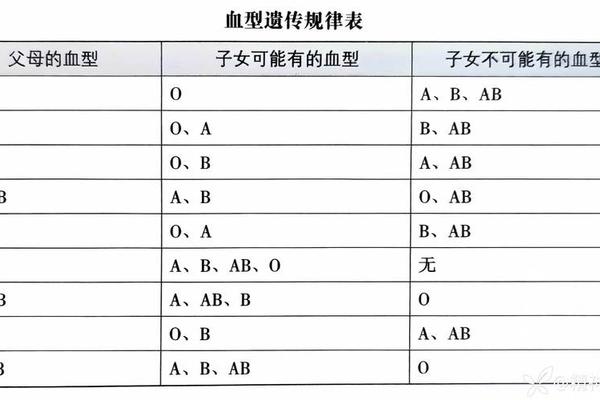

从遗传学角度,血型由ABO基因决定,而身高受多基因调控,两者并无直接关联。父母血型组合可能影响子女血型,但身高更多取决于遗传基因、营养摄入及环境因素。例如,父母均为A型血,子女可能为A型或O型(隐性基因组合),但身高的遗传模式更为复杂。将血型与身高直接挂钩的科学依据尚不充分。

二、A型血人群的健康管理策略

尽管血型与身高无必然联系,但A型血人群的健康风险研究可提供间接参考。多项研究表明,A型血与心血管疾病、胃癌等风险相关,这可能与代谢特点或免疫系统特性有关。例如,A型血者胆固醇水平较高,需注意控制饱和脂肪摄入,而植物性饮食或能降低此类风险。

在运动方面,A型血人群常被描述为“细致谨慎”,适合规律性、低冲击力的运动如瑜伽或游泳。这类活动不仅有助于骨骼健康,还能缓解压力,间接促进生长激素分泌。值得注意的是,青春期是身高增长的关键期,无论血型如何,充足睡眠、适度运动及均衡营养均为核心要素。

三、历史中的A型血杰出人物

尽管血型与成就无因果关系,但名人血型分析常引发公众兴趣。据非学术资料统计,A型血在政治家、军事领袖中占比显著。例如,曾国藩以严谨自律著称,其治国治军理念与A型血“细致规划”的刻板印象不谋而合;麦克阿瑟则在二战中展现战略韧性,被归为A型血代表。

科学领域亦不乏A型血先驱。波音公司首位航空工程师王助,以其系统性思维推动早期飞行器设计,其工作风格被后人解读为A型血特质的体现。此类关联多基于轶事或小样本统计,缺乏大规模研究验证。

四、争议与科学反思

血型决定论在学术界长期受质疑。日本学者绳田健悟通过万人规模调查发现,血型与性格、职业倾向无统计学关联。类似地,多伦多大学研究显示,所谓“血型饮食法”的效果与血型无关,健康改善源自饮食结构本身(如低热量、高纤维)而非血型匹配。

对于“A型血增高方法”,更需警惕商业炒作。国家食品药品监督管理局从未批准任何增高药物,部分产品含性激素可能加速骨龄闭合。科学增高的核心仍在于遗传潜力挖掘与后天环境优化,如青春期生长监测、疾病预防(如甲状腺功能异常)及心理压力管理。

五、未来研究方向与建议

尽管现有证据不支持血型与身高的直接关联,但血型作为遗传标记,或可成为个性化健康管理的切入点之一。例如,探索ABO抗原与营养素代谢的分子机制,或研究血型与慢性病风险的交互作用。针对A型血人群的流行病学追踪,或能揭示特定健康干预措施的有效性差异。

对公众而言,理性看待血型文化至关重要。与其迷信血型标签,不如关注可干预因素:儿童定期测量骨龄、青少年保证每日户外运动1小时、成年人预防骨质疏松。历史伟人的成功经验表明,自律、创新与环境适应力远比血型更具决定意义。

总结

血型与身高的关联假说缺乏科学根基,但A型血人群的健康管理策略可借鉴其疾病风险特征。历史人物分析虽具启发性,却易陷入“幸存者偏差”。未来研究需在分子生物学层面深化血型功能探索,而公众应秉持科学态度,将生长潜能释放置于遗传与环境的综合框架中。唯有摒弃刻板标签,方能实现个体健康的真正优化。