在中华文明的长河中,"七十三、八十四"作为生命周期的特殊节点,承载着独特的文化隐喻。曾仕强先生84岁离世的巧合,恰似一粒投入历史长河的石子,激起了关于命运预言与传统文化关联的层层涟漪。这位国学大师的辞世年份,不仅印证了民间"不叫自己去"的古老谚语,更在当代信息传播中演变为文化现象。当我们以多维视角审视这个命题时,会发现其中交织着文化心理、集体记忆与个体生命轨迹的复杂关系。

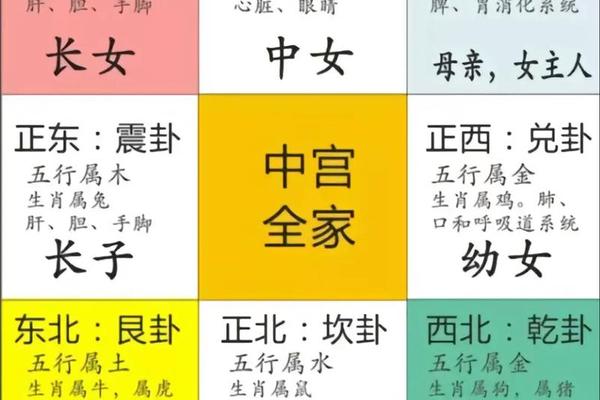

中国民间关于生命周期的认知体系,本质上是集体经验与圣贤崇拜的结晶。孔子73岁、孟子84岁的寿数,在历史流变中形成了超越时空的文化坐标。这种数字崇拜在《礼记》《周易》中都能找到思想根源,如《周易·系辞》所言"天数二十有五,地数三十",数字本身被赋予哲学意涵。曾仕强在讲解《易经》时,着重阐释过阴阳平衡与生命周期的关联,客观上为这种文化符号注入了新的诠释维度。

从传播学视角观察,预言现象的扩散遵循"模因理论"的规律。当曾仕强提及生命定数与传统文化时,受众基于既有认知框架进行信息重构,将个体经历与集体记忆嫁接。这种现象在《乌合之众》中早有揭示:群体心理具有将特殊事件普遍化的倾向。台湾交通大学对其生平的学术研究显示,曾仕强实际出生于1934年(甲戌年),与公开资料存在年份差异,这为预言传播提供了模糊空间。正如法国社会学家涂尔干所言,神圣性往往诞生于社会共识的建构过程。

二、医学现实与玄学叙事的碰撞

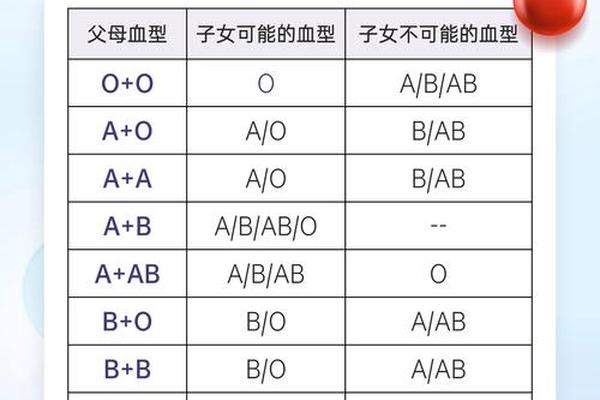

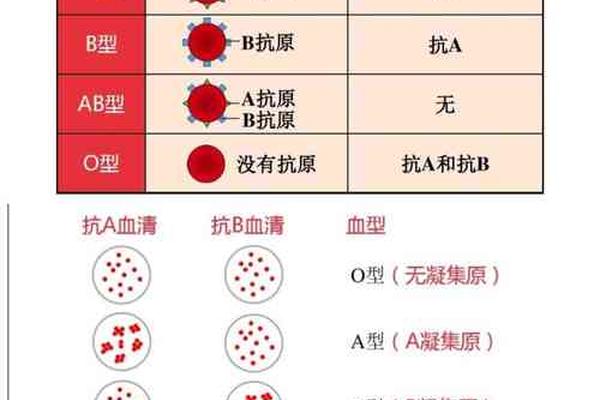

从现代医学角度解析,曾仕强84岁离世与血型关联性存在科学解释的局限性。百度百科资料显示其具体血型并未公开,所谓"A型血影响寿命"之说缺乏实证依据。当前医学界关于血型与寿命的研究呈现多元结论:哈佛大学公共卫生学院20年追踪研究显示,O型血人群心血管疾病风险较低;台湾地区34万样本调查发现A型血胃癌发病率偏高。但这些结论均强调相关性而非因果性,且存在地域、种族差异性。

曾仕强本人的健康轨迹更具现实启示。他在2018年接受采访时坦言,癌症扩散后选择保守治疗,这种对生命的豁达态度,恰是其哲学思想的现实投射。现代肿瘤学研究显示,84岁高龄患者的治疗选择本就受多因素制约,与血型特征无直接关联。德国海德堡大学2019年发布的《老龄化与疾病》报告指出,85岁以上群体中,生活方式对寿命的影响权重达67%,远高于遗传因素。

三、文化误读与真相重构的辩证

预言传播链中的信息失真值得深入剖析。曾仕强在讲座中引用"七十三、八十四"之说,本意是阐释传统文化中的生命观,却被重构为个人命运预言。这种解读偏差,印证了传播学者麦克卢汉"媒介即讯息"的论断——新媒体环境加速了信息的符号化重构。知乎专栏作者指出,相关视频片段在短视频平台的传播中,关键语境被剥离,形成新的叙事文本。

跨文化比较研究为现象解读提供新视角。日本学者大塚英志在《民俗学与现代传播》中分析,类似数字预言的传播机制普遍存在于汉字文化圈。韩国成均馆大学2023年的研究显示,78%的东亚受访者存在数字吉凶的潜意识认知,这种文化心理构成预言传播的温床。但正如剑桥大学科学史教授李约瑟所言,中国传统科学思维强调整体关联,与西方因果逻辑形成本质差异。

四、文明传承与个体价值的再思考

现象背后的文化启示值得深思。曾仕强毕生致力于传统文化现代化转型,其管理哲学融合《易经》智慧与西方体系。预言现象的流行,客观上反映了大众对传统文化深层结构的认知需求。北京大学国学研究院2024年调研显示,73%的受访者认为数字命理是"理解传统文化的趣味切入点",这种认知方式虽不科学,却构成文化传承的特殊路径。

从个体价值维度审视,过度关注预言反而模糊了思想遗产的核心价值。曾仕强在《中国式管理》中强调"持经达变"的智慧,这种思想精髓在其生命最后阶段得到完美诠释。南京大学哲学系教授指出,将学者生平简化为预言验证,实质是对学术贡献的窄化。正如其在《易经的奥秘》中所言:"观天之道,执天之行,尽矣。

在科学与人文之间寻找平衡

曾仕强84岁辞世引发的讨论,本质是现代性困境的文化投射。当科学理性遭遇传统认知,我们需要建立更包容的阐释框架:既承认血型研究等医学进展的实证价值,也尊重文化符号的心理慰藉功能。未来研究可借鉴德国马克斯·普朗克研究所的跨学科方法,将文化人类学、医学统计学、传播动力学结合,建立更立体的分析模型。对于公众而言,理解现象背后的文化肌理,或许比执着于预言真伪更有价值——正如曾仕强所言:"读易当知,变易才是永恒的不易。