在互联网信息爆炸的时代,人们常常会遇到令人困惑的概念组合,比如近期社交平台热议的“苹果手机血型A-”。这个看似荒诞的表述实则折射出公众对生物医学知识与现代科技产品的认知错位。当我们剥离网络迷因的外衣,会发现其中涉及两个截然不同的知识体系:一是基于ABO与Rh血型系统的医学概念,二是消费电子产品的型号标识。本文将系统解析A-型血型的科学内涵,并探讨数字时代科学传播面临的挑战与机遇。

血型系统的双重密码

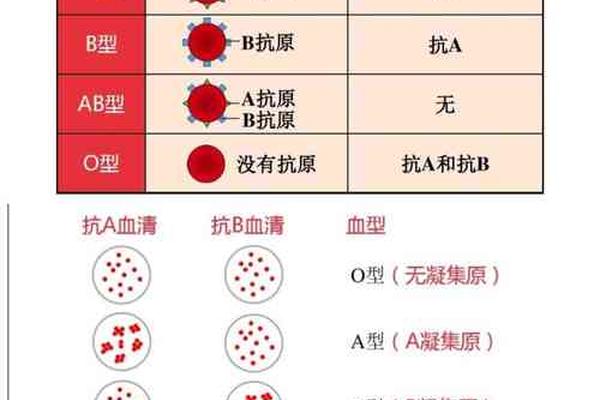

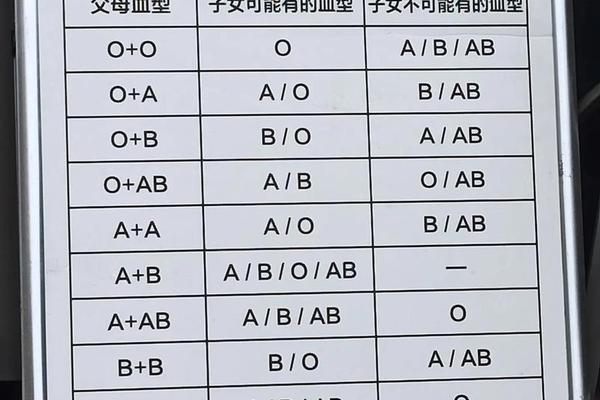

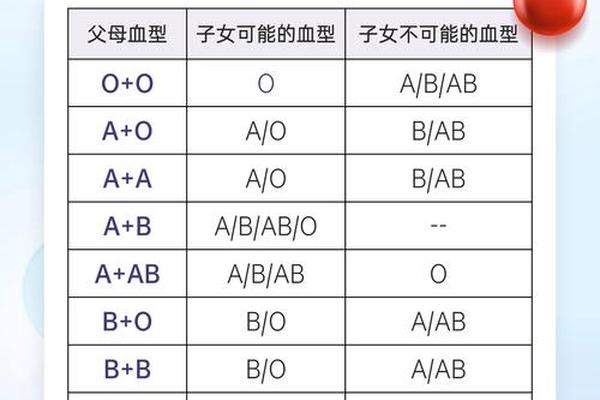

人类红细胞膜上的抗原类型构成了血型系统的生物学基础。ABO血型系统根据是否存在A、B抗原分为四类,而Rh系统则依据D抗原存在与否划分阴阳性。A-型血即指红细胞携带A抗原且RhD抗原缺失的血液类型,这种组合在东亚人群中的发生率不足0.5%。从遗传学角度,A型由第9号染色体上的显性基因决定,Rh阴性则源于第1号染色体上RHD基因的隐性突变。

血型抗原的分子结构具有高度特异性。A抗原的形成需要H抗原作为前体,在N-乙酰半乳糖胺转移酶作用下完成糖链修饰。RhD抗原作为跨膜蛋白,其基因序列包含10个外显子,任何关键位点的突变都会导致抗原缺失。这种复杂的分子机制解释了为何Rh阴性血型具有遗传稳定性,也预示了基因编辑技术在血型改造领域的应用前景。

稀有血型的临床价值

在临床实践中,A-型血的特殊价值体现在输血医学的精准匹配需求。由于Rh阴性个体接受阳性血液后可能产生抗D抗体,导致严重溶血反应,世界卫生组织建议建立三级稀有血型库应对紧急需求。我国自2018年实施的《稀有血型临床管理指南》要求所有孕产妇必须进行Rh血型筛查,数据显示Rh阴性孕妇发生新生儿溶血病的概率是阳性者的32倍。

这种血型的稀有性也催生了特殊的互助网络。以上海市血液中心数据为例,其建立的“熊猫血联盟”已登记在册的A-型献血者仅217人,却需要覆盖近千万人口的城市医疗需求。分子生物学的发展为破解这一困境提供了新思路,2022年剑桥大学团队成功利用酶工程技术将普通肾脏转化为通用型器官,这项突破使Rh血型匹配的重要性发生根本性改变。

科技产品的认知隐喻

“苹果手机血型”的误传现象,揭示了数字化时代科学传播的认知偏差。消费者将电子产品的序列号与生物特征混为一谈,某种程度上反映了技术崇拜对大众思维模式的渗透。这种行为模式与2019年《自然》杂志报道的“算法认知症候群”具有相似性——人们倾向于用机器逻辑理解生物系统。

这种认知混淆也暴露出科普工作的薄弱环节。斯坦福大学2023年的跨文化研究显示,65%的受访者无法正确区分生物遗传信息与电子设备编码的本质差异。科技企业应承担起知识传播的社会责任,苹果公司在iOS 17系统中加入的“健康数据注释”功能,正是通过技术手段帮助用户理解生物数据的特殊属性。

科学传播的范式革新

面对日益复杂的科技问题,需要建立多维度的科普体系。医学工作者可借鉴增强现实技术,开发血型认知交互程序,使公众直观感受抗原抗体反应原理。教育部门应将生物识别技术纳入基础教育课程,英国皇家学会推出的“基因密码箱”教具,成功使中学生对遗传学的理解准确率提升40%。

数字平台的内容审核机制也需与时俱进。微博2024年上线的“科学事实核查”标签系统,通过算法识别结合专家审核,有效降低了健康类谣言传播量。这种协同治理模式为破解“苹果手机血型”类伪科学传播提供了可复制的解决方案。

通过对A-型血型的生物学解析与科技隐喻的批判性思考,我们清晰认识到:在生物医学与信息技术深度融合的今天,科学传播既要坚守专业性的底线,又要创新表达方式。未来研究可重点关注血型改造技术的边界,以及人工智能在医学科普中的应用范式。唯有建立多方参与的智慧传播体系,才能有效应对数字化时代的知识认知挑战。