在血型文化的讨论中,A型血常被冠以“贵族血”的称号,这一称谓既源于其历史分布的独特性,也与其文化象征意义密切相关。从欧洲贵族的血统传承到现代社会的性格标签,A型血的“贵族”形象始终包裹着神秘色彩。医学界普遍认为,血型本身并无阶级属性,这一概念的流行更多是文化建构与群体心理共同作用的结果。

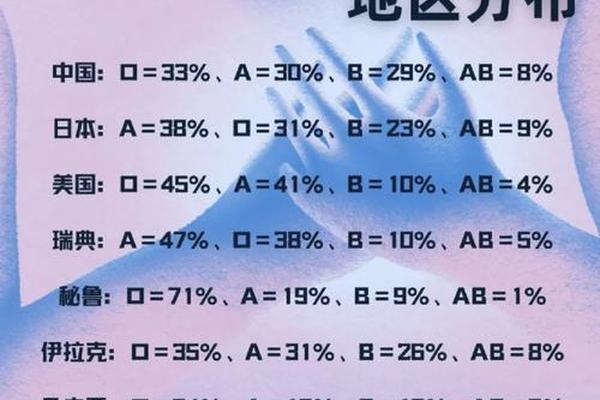

A型血的起源可追溯至人类农耕文明的早期。考古研究表明,约公元前2.5万年至1.5万年间,随着人类从游牧转向定居农耕,饮食结构的变化促使血型发生变异,A型血由此诞生。这种与生产方式密切相关的演化背景,使A型血在早期社会中具有特殊地位。欧洲贵族家族如英国王室和西班牙哈布斯堡王朝的A型血高比例现象,进一步强化了其“贵族血统”的标签。据记载,英国王室自13世纪以来的成员中,A型血占比显著。这种血统的封闭性传承,使得A型血与权力、地位的关联性被不断放大。

文化语境下的特质联想

“贵族血”的称谓本质上是一种文化隐喻。A型血人群常被描述为“稳重自律”“责任感强烈”,这些特质恰好与传统文化中贵族阶层的理想形象相契合。日本血型性格学说将A型血定义为“完美主义者”,强调其注重细节、遵守规则的性格特征。这种文化建构在中国社会也得到延伸,例如A型血人常被贴上“顾家”“上进”等标签。

值得注意的是,这种性格关联的科学性饱受争议。日本九州大学的研究团队通过万人规模调查证实,血型与性格并无统计学关联。社会心理学研究表明,当某种特征被广泛传播后,个体会通过“自我实现预言”主动贴近既定标签。例如A型血人可能因社会期待而更注重健康管理,间接强化了“寿命较长”“疾病抵抗力强”的认知。这种循环论证机制,使得文化符号逐渐演变为集体共识。

医学现实的客观审视

从医学角度看,A型血的“贵族”属性并不成立。我国A型血人群占比达28%,远超Rh阴性等真正稀有血型。其所谓的健康优势也存在两面性:虽然部分研究显示A型血人冠心病风险较高,但规律的生活方式可能弥补遗传劣势。这种矛盾揭示了一个关键事实——健康结果更多取决于后天行为而非血型本身。

输血医学的发展进一步解构了“贵族血”神话。A型血作为常见血型,在医疗救治中具有资源优势,但这恰恰证明其普遍性而非特殊性。香港红十字会的数据显示,A型血在血库储备中始终处于充足状态,这与“稀有即珍贵”的认知形成鲜明对比。医学界强调,所有血型在临床价值上完全平等,所谓的“贵族”标签可能误导公众对输血急救的认知。

科学视角的祛魅与重构

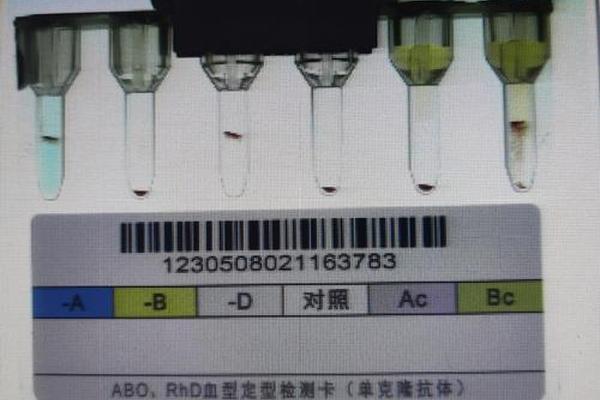

现代基因研究为血型认知提供了新维度。人类已发现35种血型系统,ABO系统仅是其中之一。A型抗原的分子结构差异(如A1、A2亚型)影响着免疫反应,但这些生物学特性与“贵族”特质毫无关联。诺贝尔奖得主兰德斯泰纳最初发现血型时,也未曾预料到其会被赋予社会文化内涵。

学术界对血型性格说的批判持续百年。台湾学者2005年对2681人的调查显示,血型与职业选择、人际关系等均无显著相关性。立命馆大学心理学家佐藤达哉指出,将复杂人格简化为血型标签,本质上是“认知懒惰”的表现。这种批判提醒我们:在基因编辑技术日益成熟的今天,更需警惕生物决定论对社会的潜在影响。

结论与展望

A型血“贵族血”的称谓,是历史偶然、文化想象与群体心理共同编织的现代神话。它既反映了人类对自身特质的浪漫化解读,也暴露了简化认知模式的风险。未来研究应着重于两方面:一是通过跨文化比较,解构血型标签的形成机制;二是探索基因-环境交互作用对性格的真实影响。正如东京女子大学教授安藤清所言,真正的“贵族气质”应建立在知识理性与人文关怀之上,而非对遗传符号的盲目崇拜。在尊重科学事实的基础上,我们或许能建构更健康的社会认知范式。