在人们的普遍认知中,父母的血型通常被认为是预测子女血型的直接线索。当一对A型血的夫妇发现孩子是罕见的“熊猫血”(Rh阴性血型)时,这种看似稳定的遗传规律背后隐藏着复杂的生物学机制。这种特殊现象不仅挑战了公众对血型遗传的简单理解,更揭示了人类基因组的精妙与多样性。从免疫学的抗原特性到染色体上的隐性基因传递,每一个环节都可能成为解开“普通血型父母为何孕育特殊血型后代”之谜的关键。

遗传机制的显隐博弈

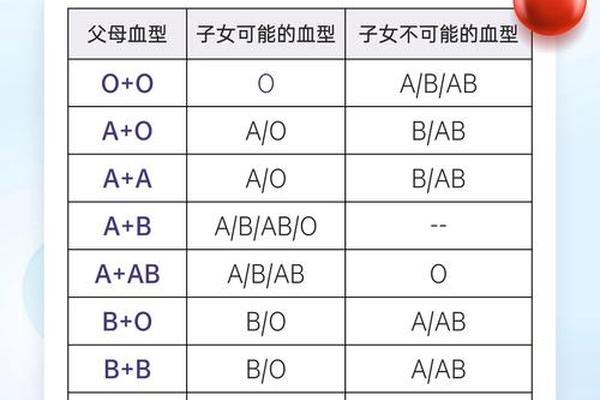

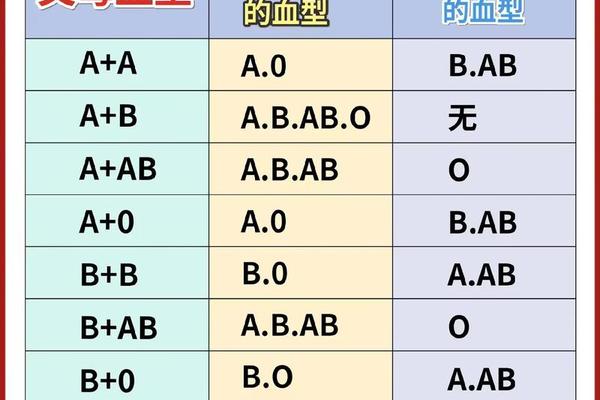

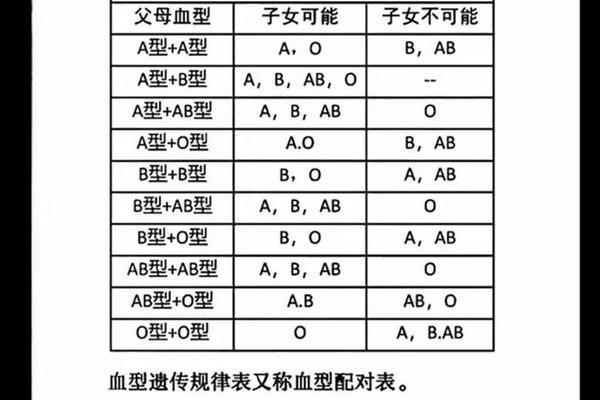

血型遗传的本质是染色体上等位基因的排列组合。在ABO血型系统中,A型血父母可能携带AA或AO基因型,但Rh血型系统独立运作于第1对染色体,遵循完全不同的遗传规律。Rh阴性作为隐性性状(dd),只有当父母双方都贡献出隐性d基因时,子女才会表现出熊猫血特征。这类似于A型血父母生育O型子女的遗传逻辑,只不过O型涉及ABO系统的隐性基因,而Rh阴性涉及另一套独立的遗传体系。

基因的显隐关系构建了遗传多样性的基础。Rh阳性(D)是显性基因,即使父母表型为Rh阳性,若其基因型为Dd(携带隐性d基因),就有25%的概率将两个d基因传递给后代。这种隔代遗传的可能性解释了为何家族中可能间隔数代才出现Rh阴性个体。例如,祖辈中若存在Rh阴性携带者,即便父母血型检测显示为Rh阳性,仍可能通过基因重组将隐性特征传递给孙辈。

概率模型下的罕见组合

统计学数据显示,汉族人群中Rh阴性血型的自然发生率仅为0.3%-1%。当父母均为Rh阳性时,生育Rh阴性子女的概率取决于他们的基因型组合:若双方都是Dd型携带者,理论上有25%的概率生育dd型子女;若一方为DD纯合型,则后代不可能出现Rh阴性。这种概率模型解释了为何多数Rh阴性个体的父母至少有一方携带隐性基因。

血型检测的局限性可能造成认知偏差。常规产检通常仅检测ABO血型和Rh表型,而不会进行基因分型检测。有研究指出,约2%的Rh阳性人群实际携带Dd基因型。当这类“隐性携带者”婚配时,其生育Rh阴性子女的临床报告案例虽少,但符合孟德尔遗传定律的数学期望。例如2024年的临床案例显示,A型血夫妇通过基因检测发现双方均为Dd型,最终确认其子女的Rh阴性血型属于正常遗传现象。

免疫系统的独特标识

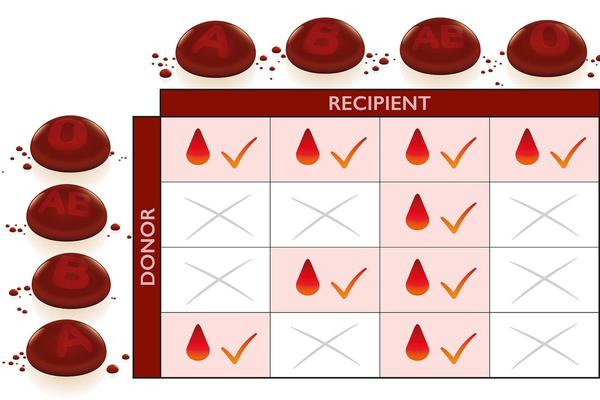

Rh抗原的本质是红细胞膜上的蛋白质标记。D抗原的缺失使Rh阴性个体在输血医学中成为特殊群体,他们的免疫系统会将Rh阳性红细胞识别为异物并产生抗体。这种免疫特性在妊娠期间尤为关键,Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能发生新生儿溶血病,现代医学通过产前免疫球蛋白注射已能有效预防此类风险。

血型系统的生物学意义远超输血配型。研究表明,Rh阴性人群对某些寄生虫感染具有天然抵抗力,这可能解释了该基因型在自然选择中的存续逻辑。在分子生物学层面,Rh基因簇包含RHD和RHCE两个紧密关联的基因,其中RHD基因的缺失或突变是导致Rh阴性的主要原因,这种基因结构的复杂性为血型研究提供了新的方向。

社会支持系统的构建

特殊血型群体面临的实际困境催生了互助网络。我国建立的“稀有血型库”采用-65℃低温冷冻技术,可将Rh阴性红细胞保存长达10年。民间自发组织的“熊猫血联盟”通过即时通讯工具实现应急献血联动,2023年某地肝移植案例中,正是通过该网络在4小时内调配到适配血液。这些实践表明,生物医学进步需要与社会支持体系形成合力。

基因检测技术的普及正在改变传统认知。第三代测序技术能精准识别Rh基因型,建议有家族遗传史或生育过Rh阴性子女的夫妇进行扩展性基因筛查。未来研究可深入探索Rh血型系统与其他遗传特征的相关性,例如2024年新发现的D-CE融合基因,为解释某些特殊遗传现象提供了分子生物学依据。

从遗传规律的数学概率到免疫系统的分子应答,从临床医学的实践挑战到社会支持的体系创新,A型血父母生育熊猫血子女的现象折射出生命科学的深邃魅力。这种特殊案例不仅证明了显隐性遗传规律的普适性,更提醒我们:在生物医学领域,每一个“例外”都可能成为揭开生命奥秘的新钥匙。对于普通家庭而言,了解血型遗传的复杂性,建立正确的基因认知,既是科学素养的体现,也是对生命奇迹的敬畏。