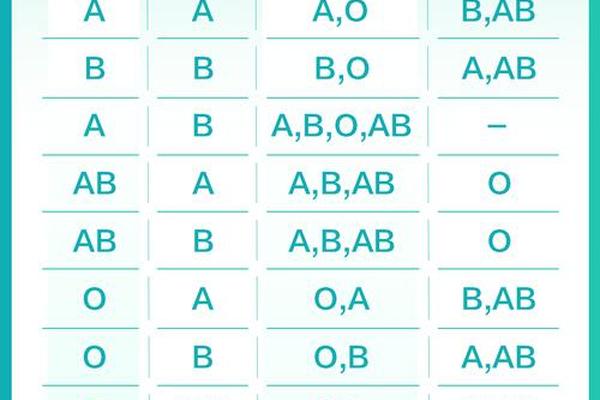

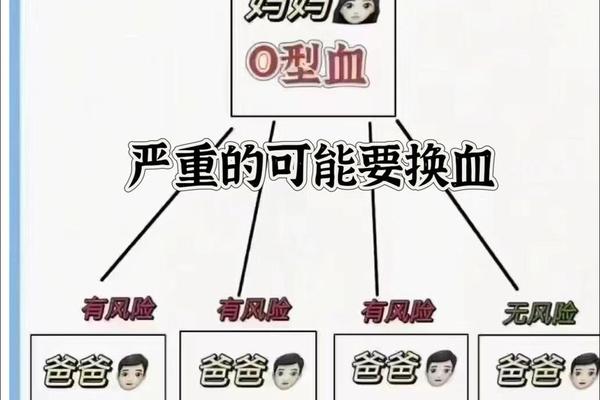

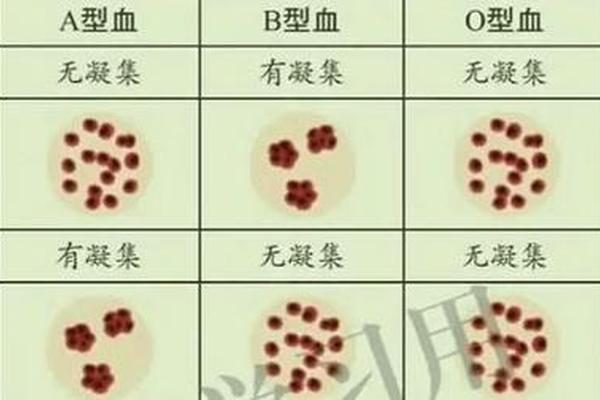

在ABO血型系统中,A型血的输血规则由红细胞表面抗原与血浆抗体的特殊关系决定。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这种免疫学特性使其能够安全接受同型A型血或抗原缺失的O型血,但无法兼容B型或AB型血液,否则抗B抗体会引发溶血反应。对于受血者而言,A型血可输注给同型个体及AB型人群,因后者红细胞同时携带A、B抗原,不会与A型血浆中的抗体产生冲突。

现代医学强调"同型输血"原则,但在急救场景中,O型红细胞因缺乏A、B抗原可作为临时替代。需注意的是,O型全血中的抗A抗体会对A型受血者造成风险,因此临床仅允许使用经处理的O型洗涤红细胞。这种精密平衡揭示了人体免疫系统对异源物质的识别机制——抗原与抗体的对应关系如同生物密码,维系着输血安全的核心逻辑。

贵族血统的文化误读

民间将A型血冠以"贵族血"称号,实则源于对血型特质的多重误解。从流行病学数据看,A型血在亚洲占比约28%,并非稀有血型。该误传可能源自其性格特征的文化投射:部分研究指出A型血人群常表现出谨慎、自律、追求完美的倾向,这些特质被浪漫化解读为"贵族气质"。但需明确,此类性格分析缺乏严谨的遗传学证据,更多属于社会心理学范畴的观察性结论。

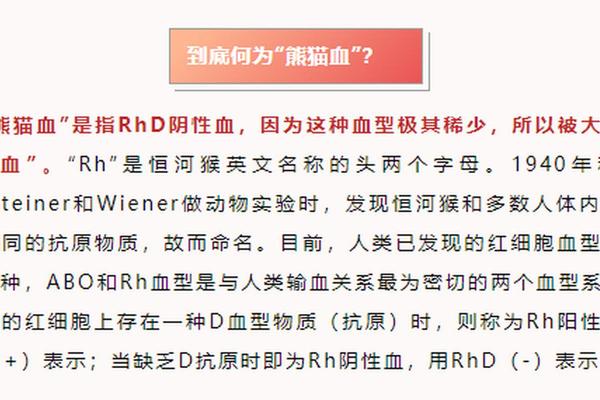

真正具有特殊医学地位的是AB型血,其全球人口占比不足9%,中国地区仅7%,且因红细胞携带A、B双抗原,在受血兼容性上具有优势。而所谓"贵族血"的误传,本质反映了公众对血型科学认知的偏差,将社会文化想象强加于生物学特征。这种认知错位提示着科普教育的重要性,需区分医学事实与文化隐喻的界限。

基因编码的抗原奥秘

从分子生物学视角,A型抗原的形成源于9号染色体上特定基因的表达。该基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原半乳糖分子上,完成A抗原的合成。这种酶促反应具有高度特异性,单个糖基差异即可区分A、B抗原——B型转移酶连接的是普通半乳糖。基因突变可能导致酶活性缺失,形成O型血的H抗原基础,这也解释了O型与A型的兼容原理。

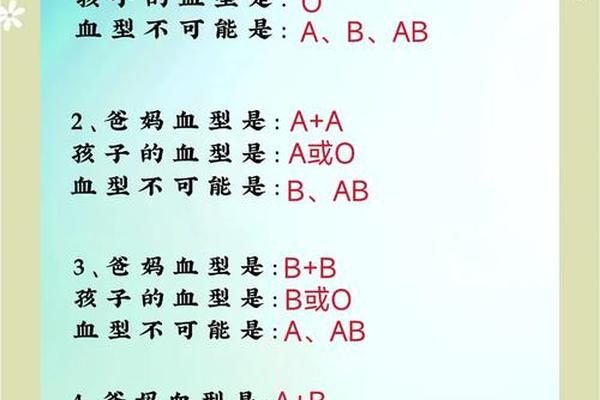

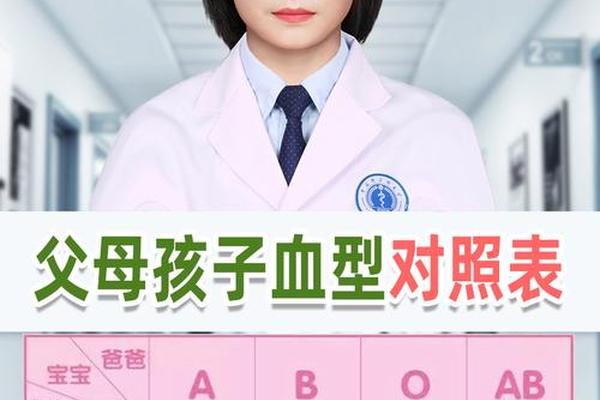

遗传规律上,A型血可通过显性遗传影响后代。若父母携带AO或AA基因型,子女有75%概率获得A型特征。这种遗传稳定性使A型血在人类进化中得以延续,研究显示其最早出现于公元前2.5万年的农耕文明,与人类饮食结构变迁存在关联。从生物适应性角度看,A型抗原可能增强了特定病原体的防御能力,但这种假说仍需更多基因组学研究验证。

健康关联的现代诠释

近年研究揭示A型血与特定疾病存在统计学关联。心血管领域发现,A型血人群血液黏稠度较高,发生冠状动脉硬化的风险较O型血增加15-20%。这可能与其血小板聚集特性相关,但具体分子机制尚未完全阐明。在传染病学领域,新冠病毒易感性研究显示A型血感染风险较其他血型高45%,推测因病毒刺突蛋白与A抗原存在结构亲和性。

这些发现并不意味A型血存在生理劣势,而是强调个性化健康管理的必要性。例如饮食方面,A型血人群对动物蛋白代谢能力较弱,建议增加植物性蛋白摄入。这种"血型饮食理论"虽存在争议,但为营养学研究提供了新视角。值得注意的是,当前血型与健康的关联研究多为流行病学统计,需警惕过度解读相关性的科学风险。

破除迷雾的科学之光

穿透"贵族血"的文化迷雾,A型血的医学本质清晰显现:它是ABO系统中重要的基础血型,其输血规则由精确的抗原-抗体反应决定,性格特质更多受社会环境塑造,所谓贵族称谓实为缺乏科学依据的文化建构。现代研究表明,血型与健康存在复杂关联,但这些发现应作为个性化医疗的参考,而非评判血型优劣的标准。

未来研究需在分子层面深入解析血型抗原的生物学功能,结合基因组学探索其与疾病的因果关系。公众教育则应强化血型科学知识的传播,消除认知误区。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳发现ABO系统时揭示的真理——血液的奥秘不在于虚幻的等级划分,而在于那些维系生命的精妙分子对话。