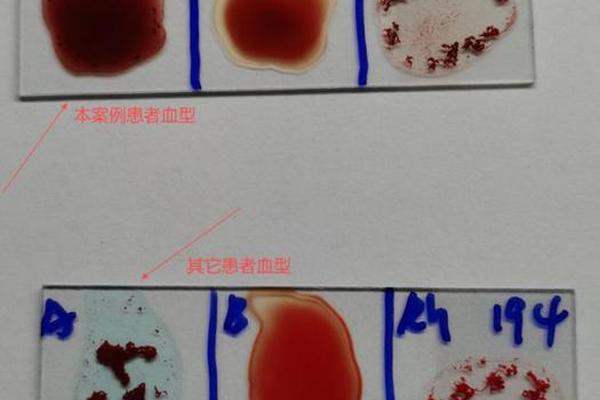

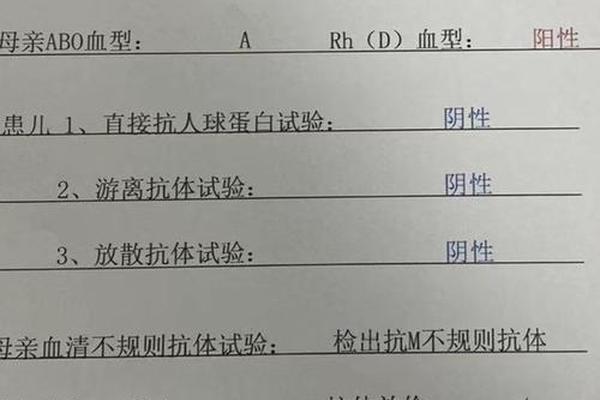

A型血是ABO血型系统中最常见的类型之一,其红细胞膜表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这种生物学特性决定了A型血在输血医学中的独特地位。现代医院对A型血的检测主要采用血清学方法,包括玻片法、离心法和微柱凝胶法。以离心法为例,检测时需将患者血液样本与抗A、抗B试剂混合,通过专用离心机处理后观察凝集反应——若仅与抗A试剂发生凝集则为A型。随着技术进步,全自动血型分析仪的应用显著提升了检测效率,部分三甲医院已实现每小时200份样本的处理能力。

值得注意的是,A型血存在A1和A2两种主要亚型。A1亚型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2亚型仅有A抗原,且血清中可能含有抗A1抗体。这种差异在临床输血中至关重要,曾有案例显示A2型患者误输A1型血液导致溶血反应。现代血型检测标准要求同时进行正定型(检测红细胞抗原)和反定型(检测血清抗体),通过双重验证确保结果准确性。

健康风险与疾病关联性

近年多项研究表明,A型血人群具有特定的疾病易感性特征。哈佛大学公共卫生学院对8.95万人长达20年的追踪显示,A型血人群冠心病发病率较O型血高5%,这与该血型人群更易出现低密度脂蛋白胆固醇升高相关。在消化系统疾病方面,日本学者发现A型血胃癌风险比非A型血高20%,可能与幽门螺旋杆菌感染后的异常免疫反应有关。

但疾病易感性并非绝对宿命。2014年《胃肠病学》期刊的研究指出,通过调整饮食结构(如增加膳食纤维摄入)可显著降低A型血人群的消化道疾病风险。临床建议A型血人群定期进行胃镜检查,并重视幽门螺旋杆菌筛查。在心血管健康管理方面,美国心脏协会推荐A型血人群将低密度脂蛋白控制在2.6mmol/L以下,较普通标准更为严格。

遗传规律与家庭健康管理

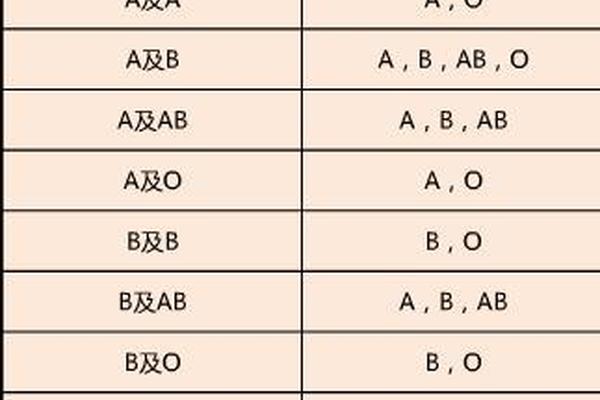

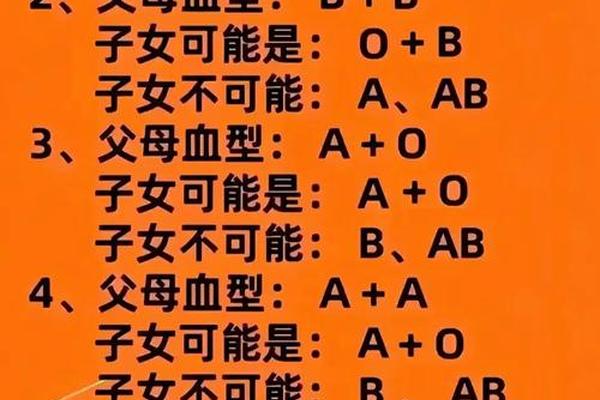

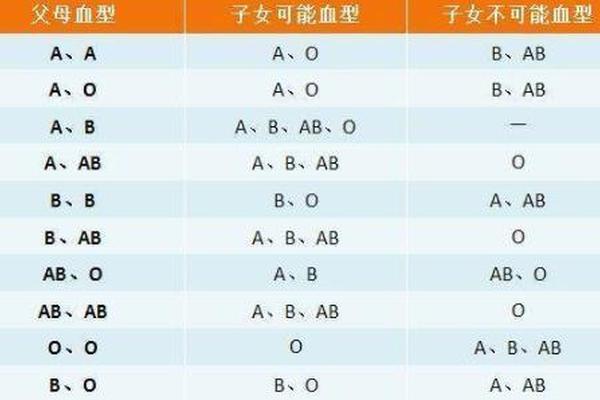

ABO血型遗传遵循孟德尔定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO。当父母均为A型时,子女有75%概率为A型,25%为O型;若父母为A型和O型组合,子女A型与O型概率各占50%。这种遗传特性在法医学和亲子鉴定中具有重要应用价值,例如某继承纠纷案正是通过祖孙三代血型比对确认了生物学关系。

家庭健康管理中,A型血成员的疾病预防需考虑遗传因素。建议A型血家庭建立健康档案,重点关注心血管和消化系统指标监测。对于A型血孕妇,需特别注意ABO溶血风险——当母亲为O型而胎儿为A型时,发生新生儿溶血概率达15%-20%。现代产前诊断技术可通过绒毛膜取样在孕11周时完成胎儿血型预测,准确率达99%。

医学应用与科学研究前沿

在输血医学领域,A型血的特殊价值日益凸显。每单位A型全血可分离出200-250mL血浆,其中富含的凝血因子Ⅷ是治疗血友病的关键原料。2025年东南大学吴国球团队取得突破性进展,成功通过酶工程技术将A型血转化为通用O型血,该技术可使红细胞表面A抗原去除率达98.7%,为缓解血源短缺提供新方案。

基因编辑技术为血型研究开辟了新维度。CRISPR-Cas9技术已能在体外培养系统中定向修改造血干细胞的血型抗原表达,动物实验显示修饰后的A型红细胞在猕猴体内存活时间延长40%。这些进展不仅推动了个体化输血的发展,更为器官移植中的血型屏障突破带来希望——2024年上海瑞金医院成功完成全球首例A型供体向B型受体的跨血型肝移植。

社会认知与健康管理建议

尽管血型与性格的关联缺乏科学依据,但调查显示我国仍有38%的公众相信"A型血性格论"。这种认知偏差可能影响健康决策,如部分A型血患者拒绝必要输血治疗。医学界倡导建立科学认知,强调血型仅是生物标记物,不能决定个体命运。

对于A型血人群,专家建议实施三级预防策略:一级预防侧重生活方式干预,建议采用地中海饮食模式;二级预防强调定期筛查,40岁以上人群每年进行胃肠镜和冠脉CT检查;三级预防着重疾病管理,推荐使用质子泵抑制剂控制胃酸分泌。医疗机构应建立血型特异性健康管理档案,利用大数据分析实现疾病风险预警。

本文系统阐释了A型血的生物学特性、健康关联及医学价值,揭示了精准医疗时代血型研究的新方向。建议加强公众科普教育,完善血型特异性健康管理体系,同时加大对血型转换技术、基因编辑治疗等前沿领域的科研投入。未来研究应着重探索血型与肠道菌群、免疫微环境的相互作用机制,为个体化医疗提供更精确的生物学依据。