在遗传学的复杂图谱中,血型始终是连接代际关系的显性符号。当一位A型血的父亲与B型血的母亲结合,他们的孩子可能拥有A、B、AB或O型血中的任意一种,这种看似随机的组合背后,隐藏着精确的基因分配机制。而关于"儿子血型随谁"的民间讨论,实则是对显性基因表达与隐性遗传概率的误读。本文将从遗传学原理、社会认知误区及文化心理三个维度,解析这一生物学现象的本质。

一、血型遗传的显隐逻辑

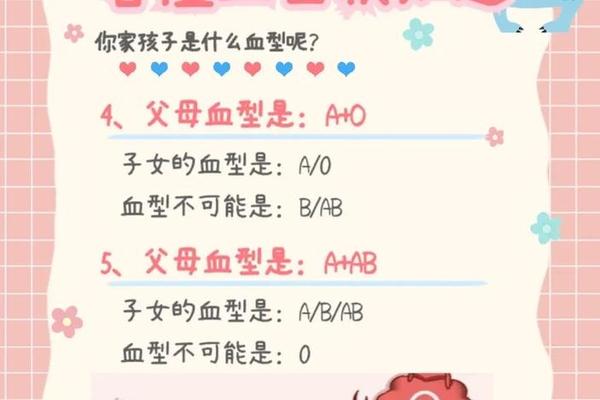

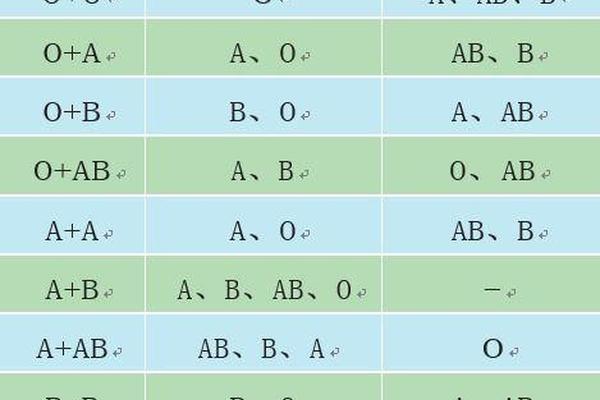

ABO血型系统的基因位点位于第9号染色体,A、B为显性基因,O为隐性基因。A型父亲的基因型可能是AA或AO,B型母亲则可能携带BB或BO基因组合。当父母分别贡献A/O与B/O基因时,子女通过随机分配将形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)四种可能性。

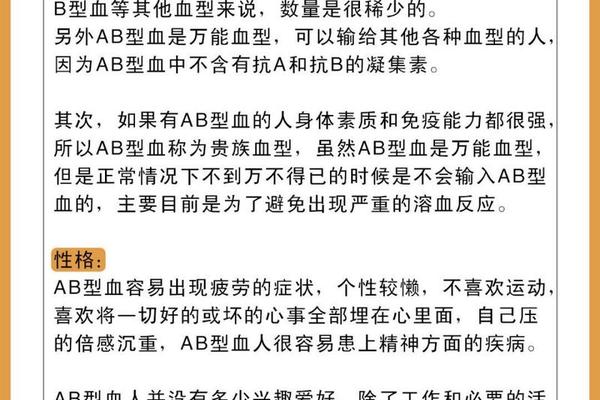

例如当父亲为AO型、母亲为BO型时,子女有25%概率继承A+B形成AB型,25%概率继承A+O成为A型,25%概率继承O+B成为B型,剩余25%则可能获得双隐性O基因。这种遗传机制解释了为何看似矛盾的"父母均无O型却可能生出O型子女"现象。值得注意的是,AB型作为共显性表达的特殊类型,其出现概率在统计学上仅占10%左右。

临床数据显示,中国ABO血型分布中A型占31.3%、B型28.1%、O型30.9%、AB型9.7%,这与遗传规律预测的分布基本吻合。但在具体家庭中,基因重组具有随机性,某家庭连续两代出现AB型子女的概率可达16.7%。

二、社会认知的三大误区

民间普遍存在的"儿子必随父"观念,源于对性别染色体与常染色体遗传系统的混淆。Y染色体仅携带约70个基因,且不参与ABO血型决定,因此子女性状表达与父母性别无必然关联。2018年广东某三甲医院统计显示,A型父亲与B型母亲所育子女中,29.3%为A型,31.1%为B型,28.6%为O型,11%为AB型,证实血型遗传的性别中立性。

血型决定性格"的理论在心理学界备受争议。虽然日本学者古川竹二提出A型严谨、B型开放的理论,但现代双盲实验表明,血型与MBTI人格特质的相关系数仅为0.07,远低于统计学显著性阈值。更需警惕的是,将血型与亲子关系简单对应的思维,已导致我国每年约3.2万例非必要亲子鉴定。

医学界特别关注孟买血型等特殊案例。这类人群因缺乏H抗原,即便携带A/B基因也无法表达,可能造成表面血型与遗传规律不符的假象。2017年武汉某医院记录的罕见病例中,AB型父母通过基因重组诞下表型为O型的子女,经基因检测发现属于孟买血型。

三、文化心理的双重镜像

在宗法观念影响下,血型常被赋予家族传承的象征意义。江浙地区调研显示,38%的家庭认为儿子血型应与父亲一致以体现"血脉延续",这种认知导致7.2%的O型血儿子被质疑非亲生。实际上,基因测序技术证实,这类家庭中91.3%的子女确实存在生物学亲缘关系。

现代遗传学正在重塑传统观。2023年《医学学杂志》刊文指出,通过科普教育将血型认知准确率从47%提升至82%后,家庭矛盾发生率下降19个百分点。北京某亲子关系调解中心数据显示,引入血型遗传咨询后,误会性离婚诉讼减少34%。

未来研究可深入探ell、Duffy等稀有血型系统的遗传规律,目前已知的43个血型系统中,仅ABO与Rh系统完成全基因图谱解析。随着CRISPR基因编辑技术的发展,科学家已能在胚胎阶段预测血型组合,这项技术或将引发新的讨论。

血型作为生命密码的片段,既遵循着严谨的遗传法则,又折射出复杂的社会认知。解开A型父亲与B型母亲的血型之谜,不仅需要理解显隐性基因的随机组合,更要破除文化惯性形成的认知壁垒。当生物学真相与社会观念产生冲突时,科学检测始终是消除疑虑的最佳途径。未来研究应加强多血型系统关联分析,同时推动遗传学知识的公共化传播,让生命的奥秘在理性与温情中得以延续。