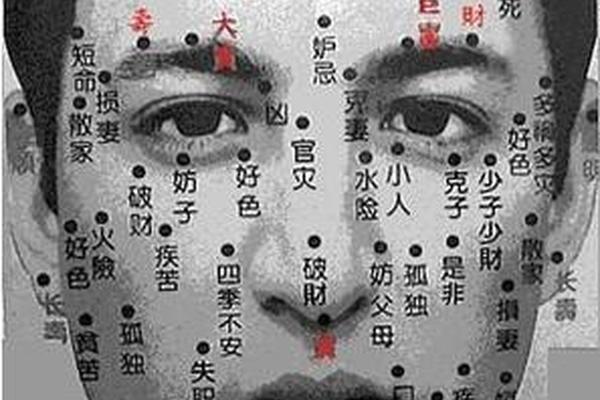

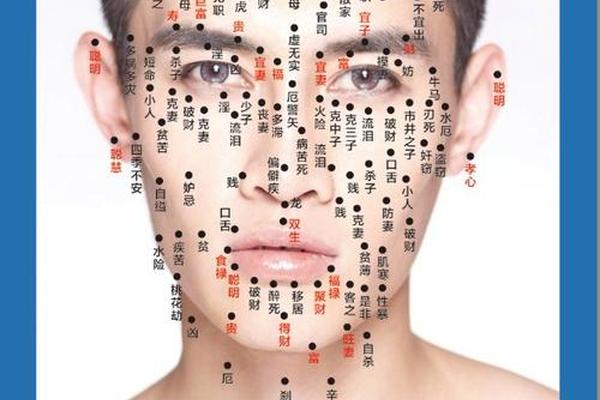

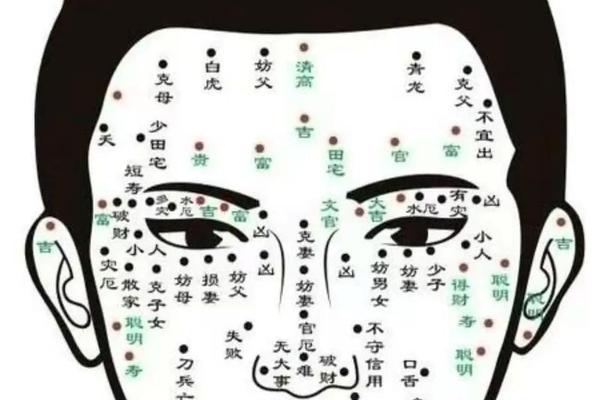

在传统文化中,"痣相"常被视为命运的密码,眉间痣象征智慧,鼻尖痣关联财运……这些玄妙的解读至今仍被部分群体关注。随着现代医学发展,祛痣的动机逐渐从命理转向对健康与美的追求。据统计,面部色素痣恶变概率虽不足0.1%,但摩擦部位的痣癌变风险可升高6倍。如何安全有效地处理面部色素痣,已成为医学美容领域的重要课题。

祛痣方法的选择与适用性

激光祛痣凭借其精准可控的特性,成为直径3mm以下色素痣的首选方案。其原理是利用特定波长光束选择性破坏黑色素细胞,术后恢复周期约7-14天。临床数据显示,浅层痣单次清除率达92%,而深度超过1.5mm的色素痣需多次治疗,复发率可能达30%。

对于直径超过5mm或位于眼睑、鼻翼等特殊部位的色素痣,手术切除更具优势。美国皮肤外科学会建议,任何快速增大、边界模糊的痣均应完整切除并行病理检查。虽然会遗留线性瘢痕,但通过皮内缝合技术可使疤痕宽度控制在0.2mm以内,显著优于激光治疗可能产生的凹陷性瘢痕。

冷冻疗法在临床应用中逐渐边缘化。液氮冷冻的深度控制难度导致18%案例出现色素脱失,且直径3mm以上痣的清除需3-5次治疗。而化学腐蚀法因可能诱发接触性皮炎,已被正规医疗机构淘汰。

术前评估与风险规避

专业皮肤镜检测是祛痣前的必要程序。通过偏振光成像技术可辨别痣细胞巢分布特征,准确区分交界痣、复合痣与皮内痣。研究表明,未经病理检查的祛痣操作可能延误13%的早期黑色素瘤诊断。尤其对存在不对称性、颜色不均或直径超6mm的色素痣,必须实施手术切除活检。

自行祛痣存在多重风险。市售点痣药水多含强碱性物质,临床接诊案例显示,28%自行祛痣者出现继发感染,9%形成增生性瘢痕。更严重的是,不当刺激可能激活处于"休眠期"的黑色素细胞,导致原位复发率提升至常规治疗的3倍。

术后护理与恢复要点

创面管理直接影响愈后效果。激光祛痣后应持续72小时保持创面干燥,使用含表皮生长因子(EGF)的修复凝胶可缩短上皮化时间40%。临床观察发现,术后严格防晒可使色素沉着发生率从35%降至12%,建议选用SPF50+、PA++++的物理防晒剂。

瘢痕预防需分层干预。术后2周内使用硅酮凝胶可抑制成纤维细胞过度增殖,配合弹力压迫疗法能使瘢痕增生风险降低60%。对于已形成的凹陷性瘢痕,点阵激光联合微针治疗可使皮肤纹理改善率达78%。

祛痣后的长期观察与维护

动态监测应贯穿术后3年周期。首年需每3个月进行皮肤镜检查,重点观察原部位是否出现色素岛再生。大数据分析显示,6.7%的复发案例出现在术后18-24个月,多与紫外线暴露过量相关。

生活习惯调整具有预防价值。每日补充500mg维生素C可减少黑色素合成酶活性27%,而规律作息能使褪黑素分泌量提升19%,间接抑制酪氨酸酶活性。值得注意的是,电子设备蓝光暴露可使皮肤氧化应激水平升高35%,建议夜间使用防蓝光屏幕保护膜。

从相学神秘主义到医学精准干预,祛痣行为的演变折射出人类认知的进步。现代祛痣已形成包含术前评估、术式选择、创面管理、长期监测的完整体系。未来研究可深入探索光声引导下的靶向消融技术,以及基于人工智能的痣变预警系统。在追求美丽的我们更应建立科学的美容观——正如皮肤科专家Sarnoff所言:"真正的容颜之美,源于对生命的敬畏与对健康的守护"。