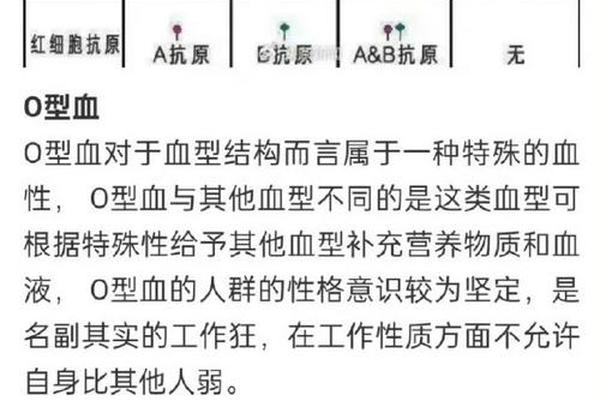

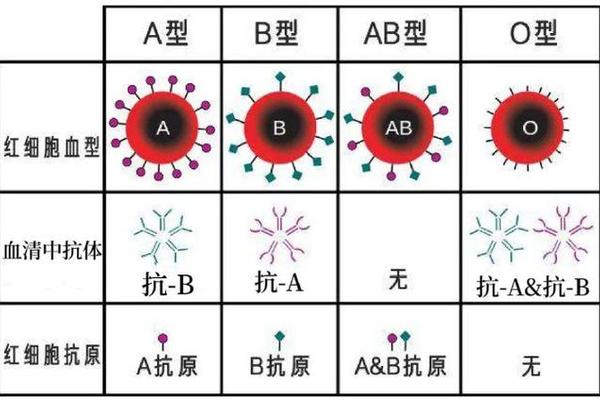

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最大的血型分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的差异性表达。A型血的红细胞仅携带A抗原,B型血仅携带B抗原,AB型血同时表达A、B两种抗原,而O型血则完全缺失这两种抗原。这种抗原差异源于基因编码的糖基转移酶活性:A型由IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,B型由IB基因编码的α-1,3-半乳糖转移酶决定,而O型则因i基因突变导致酶失活,仅保留前体H抗原。

抗原的生物学意义不仅体现在输血安全上,还与免疫功能密切相关。例如,A型血清中含抗B抗体,B型含抗A抗体,AB型无抗体,而O型则同时存在抗A和抗B抗体。这种免疫特性使得AB型个体成为“万能受血者”,而O型红细胞因无抗原成为紧急输血的“万能供体”。现代医学强调同型输血原则,以避免抗体引发的溶血反应风险。

二、健康风险的差异性表现

不同血型与疾病的关联性已成为医学研究的热点。A型血个体因血液黏稠度较高,血小板黏附率增加,心脑血管疾病风险显著升高。日本学者发现,A型人群胃癌发病率较其他血型高20%,可能与幽门螺杆菌免疫反应异常有关。A型血个体皮质醇分泌水平在压力下更易失衡,导致高血压和代谢综合征风险增加。

AB型血则呈现出矛盾的健康特征。一方面,其癌症发病率低于其他血型,尤其是胃癌和癌;AB型人群患精神分裂症的概率是其他血型的3倍,且心脑血管疾病风险较O型血高23%。这种矛盾可能与AB型兼具A、B抗原的免疫特性有关,其免疫系统的“平衡性”既抑制了肿瘤发生,又增加了神经系统异常风险。

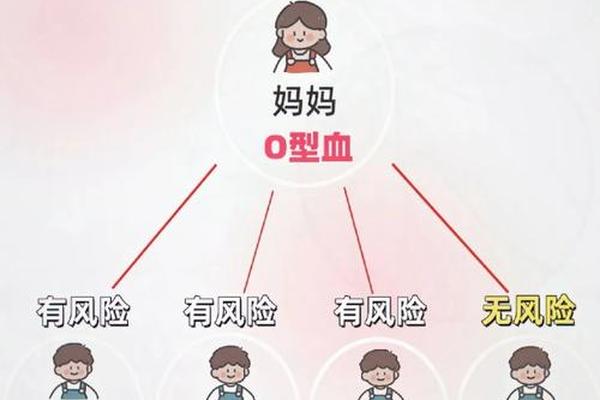

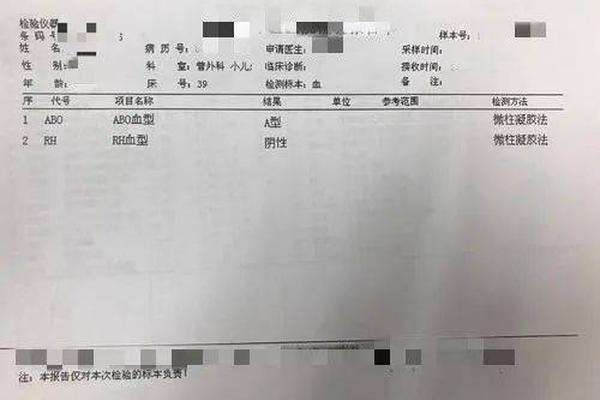

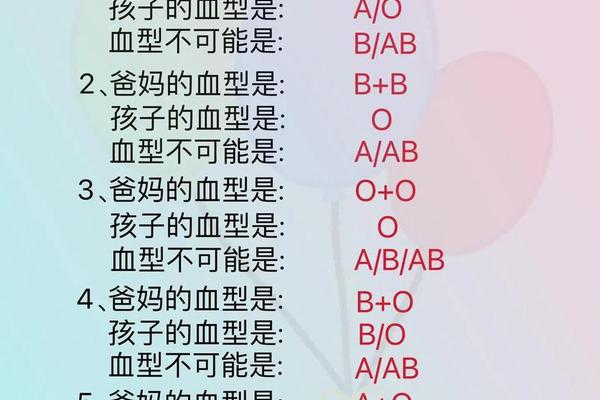

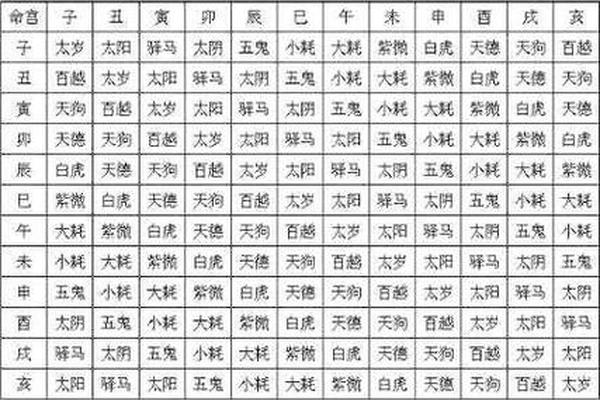

三、遗传规律与亲子关系推断

ABO血型的遗传遵循孟德尔共显性规律。IA和IB为显性基因,i为隐性基因,因此A型血可能携带IAIA或IAi基因型,B型为IBIB或IBi,AB型为IAIB,O型则为ii。例如,A型(IAi)与B型(IBi)父母可能生育四种血型子女,概率各占25%。这种遗传特性使血型成为法医学亲子鉴定的重要依据,但需结合其他血型系统(如Rh)提高准确性。

值得注意的是,孟买血型等罕见变异的存在揭示了血型系统的复杂性。这类个体因FUT1基因突变无法合成H抗原,即使携带ABO基因也无法表达相应抗原,导致常规血型检测误差。这提示临床输血前需进行交叉配血试验,而非单纯依赖ABO分型。

四、输血医学与社会文化影响

在临床实践中,A型与B型血的供需矛盾尤为突出。我国A型人口占比约31%,B型27%,AB型10%,O型32%,但手术用血需求与血型分布存在区域性差异。近年来,成分输血技术的发展使A型血浆(含抗B抗体)可安全用于AB型患者,而B型血小板因无抗原特性成为稀缺资源。

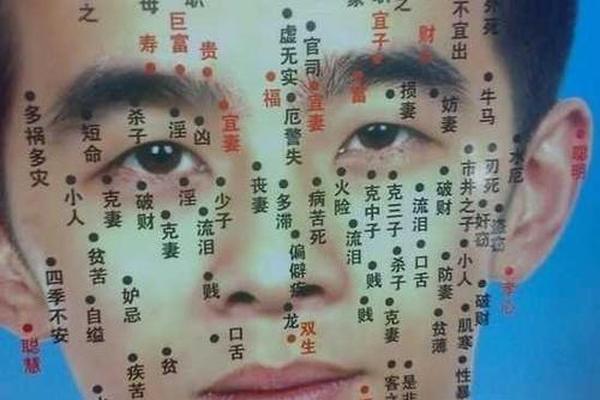

血型文化还渗透到社会认知层面。日本学者古川竹二提出的“血型性格论”认为A型严谨、B型乐观,但大规模研究显示性格形成主要受环境因素影响。尽管如此,企业招聘中的“血型歧视”现象仍值得警惕,这源于对血型科学意义的误读。

五、未来研究方向与医学应用

基因组学进展为血型研究开辟了新路径。2025年《自然-遗传学》研究揭示,WARS1基因表达量与A型高血压风险相关,而IL7R的剪接变异影响AB型免疫疾病易感性。这些发现推动了个体化医疗发展,例如通过基因编辑技术改造供体红细胞抗原,创造通用型血液制品。

在预防医学领域,基于血型的精准健康管理策略正在形成。建议A型人群加强心血管监测并筛查幽门螺杆菌,AB型需注重心理健康干预,而O型尽管长寿优势明显,仍需防范消化性溃疡。

总结

ABO血型系统不仅是输血安全的基石,更是连接遗传、健康与社会的多维研究载体。从A型与AB型的疾病易感性差异,到血型基因调控机制的解析,科学界正逐步揭示抗原背后的生命密码。未来研究需整合多组学数据,厘清血型与环境的交互作用,同时加强公众科普,消除文化认知误区。唯有如此,才能充分发挥血型科学在疾病预防与精准医疗中的潜在价值。