在人类遗传学的漫长探索中,血型系统始终扮演着独特的角色。ABO血型作为最早被发现的遗传标记,其配对规律不仅为输血医学奠定基础,更在亲子关系推断中发挥着特殊作用。通过分析父母血型组合预测子女可能的血型范围,这种看似简单的生物学现象背后,蕴含着复杂的遗传机制。随着基因检测技术的进步,血型对照表的价值正在经历着科学验证与临床实践的考验。

遗传规律的生物学基础

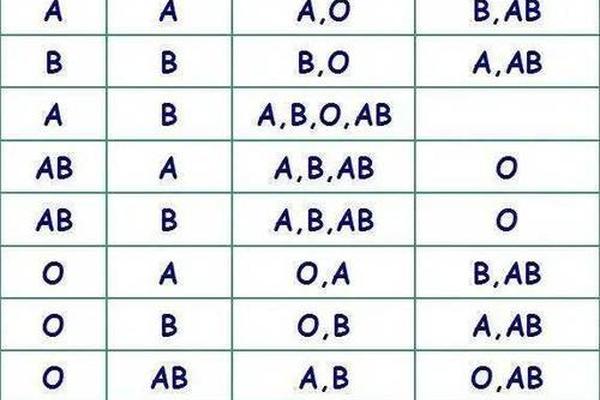

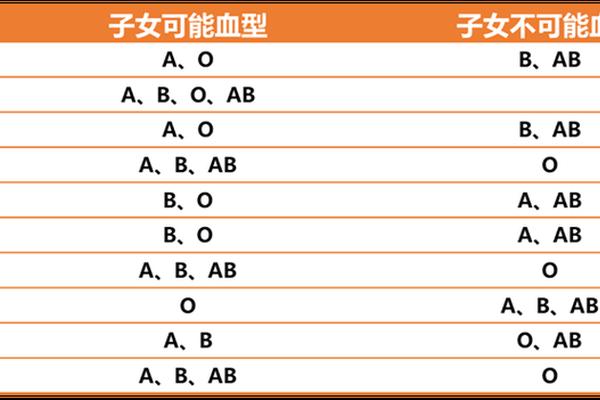

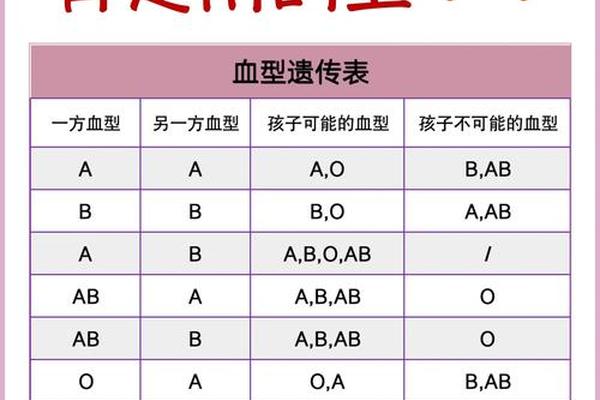

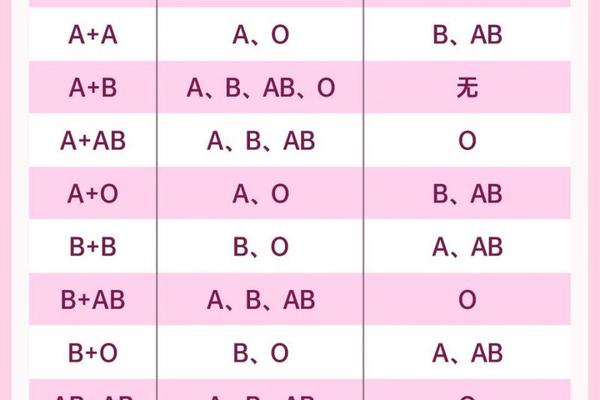

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,每个个体携带两个等位基因,分别来自父母。显性基因A和B可掩盖隐性基因O的表达,形成四种表现型:当携带AA或AO基因时为A型,BB或BO为B型,AB为AB型,OO则为O型。这种显隐关系决定了血型遗传的确定性特征,例如两个O型血父母只能生育O型子女,而A型与B型结合可能产生所有血型类型。

Rh血型系统的遗传则呈现不同模式。Rh阳性由显性基因控制,只有当父母双方均携带隐性基因时,子女才可能表现为Rh阴性。这种双重系统的叠加使亲子血型预测更加复杂,但同时也提供了更多排除性判断依据。比如Rh阴性母亲若生育Rh阳性婴儿,需警惕新生儿溶血风险,这种临床现象反向印证了血型遗传规律的科学性。

亲子鉴定的实践应用

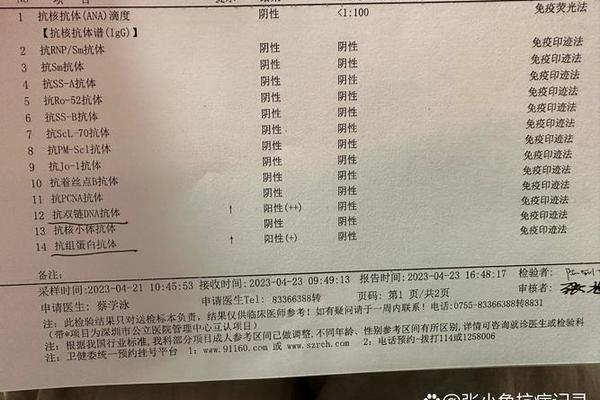

在司法鉴定领域,血型对照表发挥着初步筛查功能。当父母血型组合与子女血型存在根本性矛盾时,例如O型父母生育出AB型子女,可直接排除生物学亲子关系。这种排除效能在20世纪70年代曾达到80%的准确率,若结合MN、Ss等多重血型系统检测,准确度可进一步提升至95%。

但血型匹配的确认功能存在明显局限。以A型与B型父母组合为例,其子女可能呈现全部四种血型,这种情况下血型检测无法提供确定性证据。更值得注意的是,约0.01%的罕见血型案例会打破常规遗传规律,如孟买型血缺乏H抗原导致O型父母可能生育非O型子女。这些特殊案例凸显了单纯依赖血型鉴定的风险。

技术局限与发展突破

血型遗传的显性表达特性构成主要技术瓶颈。携带AO基因的A型父母与BO基因的B型父母,其AB型子女的基因型实为AB,这种基因重组可能被误读为异常。基因突变的发生率虽然仅有十万分之一,但在庞大人口基数下仍会产生相当数量的"异常"案例,如CisAB型血的出现就完全颠覆了传统遗传认知。

现代DNA检测技术通过分析STR位点解决了这一困境。相较于血型系统仅有的4种表现型,DNA检测可识别超过99.99%的个体特异性。值得关注的是,最新研究开始探索将血型基因分型与SNP检测结合,这种复合型检测既保留了血型筛查的经济性,又显著提高了鉴定准确度。

社会认知与科学传播

公众对血型遗传存在普遍误解,调查显示超过60%的民众认为"血型完全相同即为亲子关系"。这种认知偏差导致诸多家庭纠纷,曾有O型母亲因子女呈现O型而误信丈夫忠诚,实则子女可能来自其他O型男性。科普工作者需要强调:血型匹配仅能证明可能性,而非确定性。

医疗机构在临床实践中建立双重验证机制至关重要。山东省某三甲医院的经验表明,将血型初筛与DNA复核结合,可使误诊率下降至0.001%以下。这种分层诊断模式既节约医疗资源,又确保鉴定结论的可靠性,为亲子鉴定提供了标准化操作范式。

在遗传学与技术共进的时代,血型对照表依然保持着独特的应用价值。作为初步筛查工具,它能够快速排除明显矛盾的亲子关系;作为教学模型,它生动诠释了显性遗传的基本规律。但必须清醒认识到,任何生物标记的解读都需要置于整体遗传背景中审视。未来研究应着力构建多维度遗传图谱,将传统血型系统纳入更广阔的基因检测网络,使亲子鉴定既保持科学严谨性,又具备人文关怀的温度。