在医学领域,A型血与AB型血的配对需严格遵循血型兼容性原则。根据ABO血型系统的抗原抗体规则,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体;而AB型血的红细胞同时具有A和B抗原,血浆中无抗A、抗B抗体。A型血作为供血者时,其红细胞可输注给AB型受血者,但A型血浆中的抗B抗体可能引发AB型受血者的红细胞溶血反应。临床实践中,输血以“同型输注”为原则,仅在紧急情况下允许少量异型输血,且需通过交叉配血试验验证安全性。

从受血者角度看,AB型血因缺乏抗A、抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输入,但实际操作中仍优先选择AB型血液。值得注意的是,O型血虽曾被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血风险,现代医学已摒弃“万能血”概念,强调精准匹配。A型与AB型血的医学兼容性需结合具体情境(如输血类型、剂量)综合评估,不可一概而论。

遗传规律:亲子血型关系的科学依据

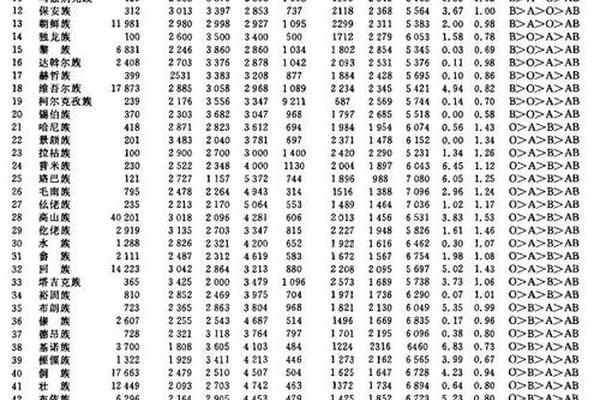

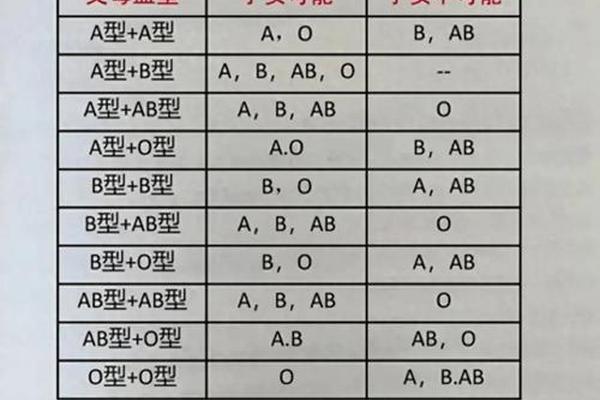

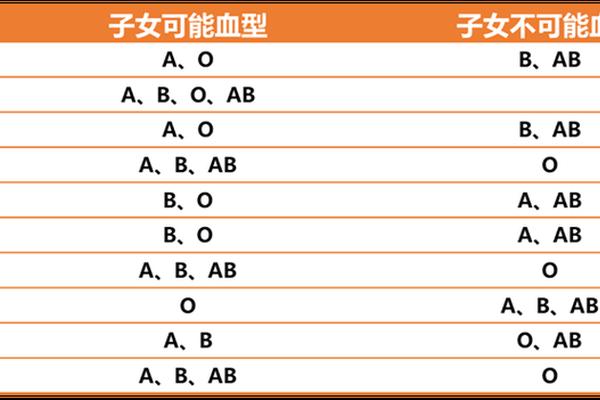

根据ABO血型遗传规律,父母血型组合为A型与AB型时,子女可能的血型为A型、B型或AB型,而O型血则被完全排除。这一规律源于基因显隐性关系:A型血个体的基因型可能是AA或AO,AB型则为AB型,两者结合后子代可能携带A、B或AB组合。例如,若A型血父/母为AO基因型,与AB型配偶结合时,子女有25%概率为AO(A型)、25%为BO(B型)、50%为AB型。

极少数基因突变或嵌合体现象可能导致血型遗传异常。例如,干细胞移植后受体血型可能转变为供体类型,或在某些疾病(如白血病)中抗原表达减弱,造成血型鉴定偏差。亲子鉴定需依赖DNA检测而非单纯血型比对,但血型遗传规律仍为初步筛查提供重要参考。

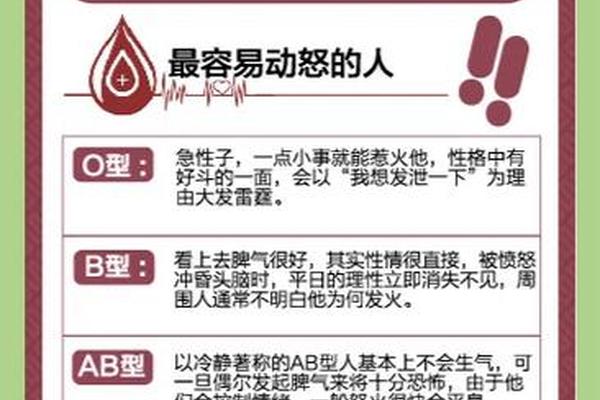

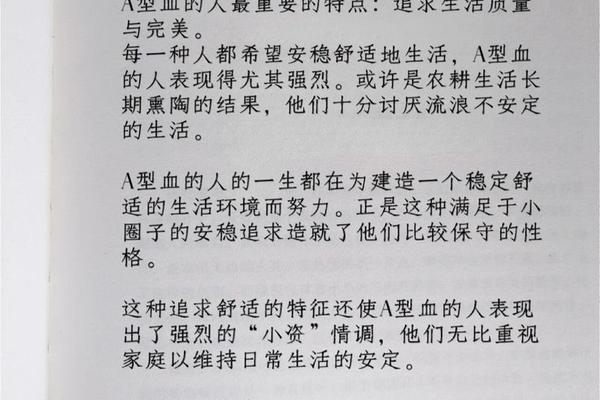

性格互动:血型气质论的争议与实证

血型与性格的关联性长期存在争议。部分研究指出,A型血人群常表现出严谨、责任感强的特质,而AB型血则兼具理性与敏感,两者在亲密关系中可能形成互补。例如,A型血女性的务实与AB型男性的灵活思维,在家庭决策中可平衡风险与创新。日本学者古川竹二提出的“血型性格学说”认为,A型与AB型组合在情感表达上较为含蓄,但稳定性较高。

这种理论缺乏严谨的科学支撑。心理学研究显示,性格更多受环境、教育及社会文化影响,血型仅能解释极小比例的个体差异。职场环境中,A型血的计划性与AB型血的随机应变可能产生冲突,需通过有效沟通化解。尽管血型气质论在东亚文化中广泛传播,但其科学性仍待更多实证研究验证。

医学突破:血型转换技术的未来前景

近年来,血型转换技术的突破为传统血型限制带来转机。丹麦与瑞典科学家发现,嗜黏蛋白阿克曼菌分泌的酶可去除红细胞表面抗原,将A、B型血转化为“通用O型”。2022年剑桥大学团队成功将捐赠肾脏的血管内皮血型转换为O型,显著提升器官移植兼容性。这些技术若应用于临床,A型血与AB型血的医学配对限制将被极大弱化。

在活体肝移植领域,ABO血型不相容手术已通过血浆置换、免疫抑制等手段实现成功案例。中国某医院对19例ABO-In儿童肝移植的研究显示,术后5年存活率达89%,证明血型屏障可通过技术手段突破。未来,基因编辑技术(如CRISPR)可能直接修改造血干细胞的血型基因,实现永久性血型转换。

总结与展望

A型血与AB型血的配对问题涉及医学、遗传学及社会文化多重维度。从输血安全看,两者存在单向兼容性,但需严格遵循临床规范;遗传规律上,子女血型受基因组合支配,O型血不可能出现;性格互动虽具文化讨论价值,但缺乏科学确证;而血型转换技术的进步正重新定义传统血型界限。

未来研究可聚焦两方面:一是深入探索血型抗原的分子机制,开发更安全的通用血型改造方案;二是通过大数据分析血型与疾病易感性、药物反应的关系,推动个性化医疗发展。建议公众理性看待血型文化,在医学场景中严格遵循专业指导,同时关注血液捐献与血库建设的社会意义。血型科学的发展,终将为人类健康开辟更广阔的可能性。