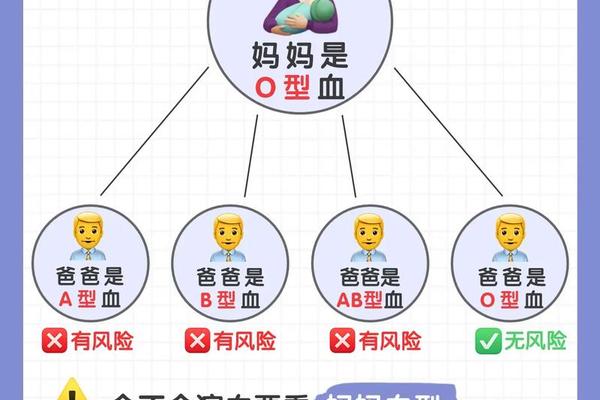

当一对A型血的父母发现孩子是B型血时,传统认知中的遗传规律似乎被彻底打破。这种看似违背生物学常识的现象,不仅引发家庭信任危机,更揭示出血型遗传系统的复杂性与人类基因的神秘性。事实上,这类"异常遗传"案例在全球范围内屡见报端,例如2022年《现代生物医学进展》记录的波兰家庭中,AB型母亲与O型父亲竟生出AB型子女。这些案例迫使医学界重新审视血型遗传机制,也暴露出公众对血型认知的局限性。

在常规ABO血型系统中,A型血父母携带的基因组合应为AA或AO,理论上只能传递A或O基因给后代。B型血的出现需要至少一个B基因来源,这在父母均为A型的情况下似乎成为生物学悖论。这种矛盾的核心在于显性基因的表达机制——A基因作为显性基因会掩盖O基因,但无法解释B基因的来源。这种现象不仅动摇传统遗传学认知,更暗示着基因突变、稀有血型等深层机制的存在。

二、特殊血型的隐秘影响

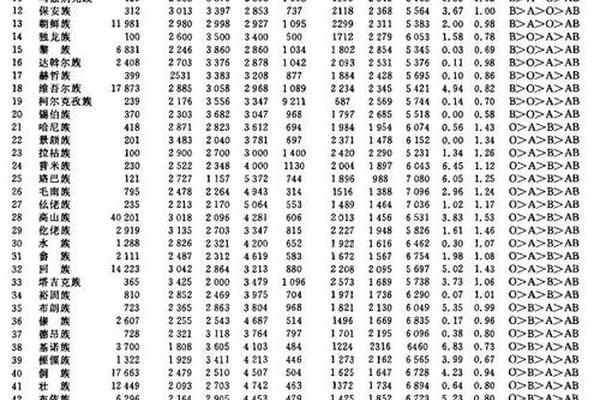

孟买血型的发现为这类遗传谜题提供了关键线索。这类罕见血型人群(全球发生率约1/100万)的红细胞缺乏H抗原前体物质,导致即便携带A或B基因也无法正常表达。例如某位基因型为BO的"假O型"母亲,与AO型父亲结合时,孩子可能继承B基因并正常表达为B型血。这种现象在2004年《中国输血杂志》报道的案例中得到验证,通过基因测序发现母亲实为孟买血型携带者。

另一种特殊情况是顺式AB型血,其A、B基因异常地存在于同一条染色体上。当这类人群与普通O型血结合时,可能产生AB型后代。日本学者2019年的研究发现,顺式AB型在东亚人群中的发生率约为0.03%,这类个体的常规血型检测常被误判为AB型。更复杂的是B(A)型等亚型的存在,其红细胞表面同时存在弱A抗原和正常B抗原,极易在常规检测中被误判为B型。

三、基因突变的生物学机制

基因重组过程中的突变是解释异常遗传的重要途径。2024年南通市肿瘤医院的研究显示,控制ABO血型的基因位于第9号染色体长臂,该区域的重组错误率是其他区域的3.2倍。在或卵子形成过程中,若发生B基因的显性突变,即便父母均为A型,仍可能产生携带B基因的生殖细胞。英国剑桥大学2023年的全基因组测序研究发现,每10万次减数分裂中就会出现1.7次ABO基因位点突变。

表观遗传学提供了另一解释维度。DNA甲基化修饰可能激活隐性基因的表达,这种现象在白血病等血液疾病患者中已被观察到。更值得关注的是嵌合体现象——当父母在胚胎发育早期吸收异卵双胞胎细胞时,其生殖细胞可能携带不同基因型。2025年《自然遗传学》刊载的案例显示,某位A型血父亲实际携带1.2%的B型生殖细胞。

四、健康风险的重新审视

O型血的"可怕"特性在医学领域具有双重意义。作为万能供血者,O型血人群的凝血因子Ⅷ含量较其他血型低30%,这导致外伤后失血风险增加25%。大阪大学深濑浩一教授的研究表明,O型血个体重症急救死亡率是其他血型的2.1倍,胃溃疡发病率高出34%。但这也赋予其血栓形成风险降低的优势,心血管疾病发生率较A型血人群低18%。

血型与疾病关联性研究揭示更多惊人发现。2020年《血液进展》杂志证实,O型血人群感染新冠肺炎的风险降低26%,但一旦感染更易出现凝血功能障碍。诺如病毒的易感性更与血型直接相关,O型人群感染概率是其他血型的3倍,这与肠道细胞表面糖蛋白结构密切相关。这些发现迫使临床医学重新评估血型在个性化医疗中的作用。

五、科学验证的现代手段

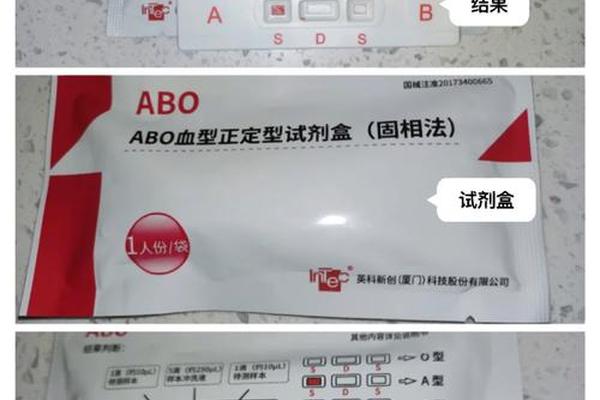

面对血型异常案例,DNA亲子鉴定已成为黄金标准。STR位点检测可达到99.9999%的准确率,全基因组测序更能识别百万分之一的基因变异。值得注意的是,2024年我国建立的稀有血型基因数据库已收录127种ABO亚型,为精准医疗提供重要支撑。对于疑似孟买血型案例,需采用唾液抗原检测等特殊手段,常规血型检测的误判率可达100%。

公众教育同样至关重要。河北省血液中心张晓菲指出,仅依赖血型遗传规律排除亲子关系的错误率高达0.03%。医疗机构应建立异常血型通报机制,2025年新版《临床输血技术规范》已要求对所有血型不符案例进行基因复核。个人健康管理方面,建议O型血人群定期进行凝血功能检测,A型血人群加强心血管监测,形成针对性的疾病预防体系。

血型系统的复杂性远超常人想象,A型父母生出B型子女的案例犹如打开遗传黑箱的钥匙,揭示出基因突变、表观遗传、稀有血型等多重机制的交织作用。这些发现不仅推动着遗传学发展,更警示我们:生命的奥秘永远比教科书描述得更加精妙。未来研究应聚焦于建立区域性血型基因图谱,开发快速亚型检测技术,同时加强公众遗传学教育,使血型认知从简单的标签化走向精准化、科学化。在这个基因解密时代,每个异常案例都是通往生命真相的阶梯,值得以敬畏之心谨慎对待。