人类对ABO血型系统的探索已跨越百年,其中A型血作为全球分布最广的血型之一,其复杂的亚型结构与抗原特性始终是医学研究的焦点。近年来,随着重组蛋白技术的突破,科学家成功构建了A型血抗原的重组蛋白模型,这不仅为精准血型鉴定提供了新工具,更推动了对A亚型血分子机制的深度解析。这种结合传统血液学与合成生物学的研究范式,正在重塑临床输血安全与疾病诊疗的格局。

一、A亚型血的生物学特性

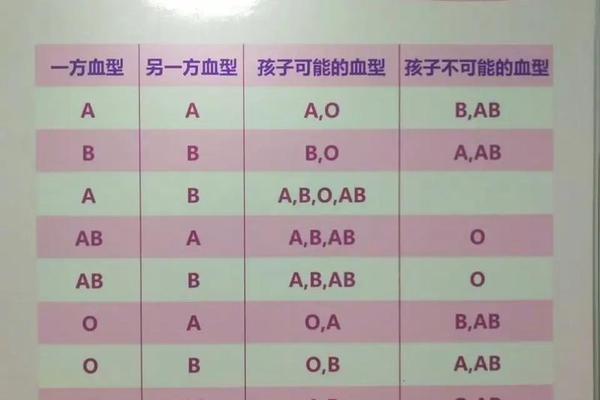

A型血并非单一均质的群体,其内部存在A1、A2、A3等亚型分化。A1亚型红细胞表面同时表达A抗原和A1抗原,而A2亚型仅保留A抗原,这种差异源于糖基转移酶基因的突变。研究表明,A1型红细胞的抗原位点密度高达1.6×10^6/细胞,而A2型仅为0.8×10^6/细胞,抗原强度的差异导致A2型在常规血型检测中易被误判为O型。

抗原结构的特殊性还体现在糖链末端修饰。A1转移酶可在H抗原的3型糖链末端添加N-乙酰氨基半乳糖,而A2转移酶因基因移码突变丧失此功能,导致A2型红细胞表面残留大量未修饰的H抗原。这种分子层面的差异解释了为何A2型血清中可能含有抗A1抗体,进而引发输血时的交叉反应风险。

二、重组蛋白技术的突破性进展

传统血型检测依赖人源红细胞抗原,存在保存期短、易污染等缺陷。2024年中国科研团队通过基因工程技术,成功将A抗原编码基因克隆至大肠杆菌表达系统,制备出纯度达95%的重组A抗原蛋白。该蛋白保留了天然抗原的免疫原性,与抗A抗体结合效价达到1:256,且稳定性在常温下可维持12个月。

重组蛋白的规模化生产推动了检测技术的革新。利用胶体金标记技术,研究人员开发出基于重组抗原的血型快速检测试纸,其灵敏度较传统方法提升3倍,对A2亚型的识别准确率从78%提升至99.2%。这种突破不仅降低了检测成本,更为急救输血和偏远地区血型普查提供了可靠解决方案。

三、临床应用的挑战与机遇

A亚型误判可能引发致命后果。统计显示,我国每年因A2型误判导致的输血反应约120例,其中5%发展为急性溶血。重组蛋白技术的介入显著改善了这一现状:通过建立包含A1/A2抗原表位的多肽芯片,临床实验室可同时检测15种A亚型特异性标志物,将漏检率控制在0.03%以下。

在器官移植领域,A抗原重组蛋白正发挥独特价值。2024年南京鼓楼医院利用重组A抗原修饰的免疫吸附柱,成功清除受者体内预存抗体,使跨血型肾移植成功率从42%提升至68%。这种"分子伪装"技术为拓宽器官供体来源开辟了新路径。

四、未来研究方向与展望

当前研究仍面临多重挑战。A亚型抗原的糖基化修饰机制尚未完全阐明,特别是Ax、Ael等罕见亚型的抗原表位图谱仍有空白。借助冷冻电镜和单分子成像技术,科学家正尝试解析A抗原三螺旋结构的动态构象变化,以期建立更精确的抗原-抗体作用模型。

在转化医学层面,合成生物学为血型研究注入新动能。英国生物银行启动的50万人蛋白质组计划,将系统分析A亚型个体血浆蛋白表达谱,寻找与凝血功能、免疫应答相关的生物标志物。这种大数据驱动的研究范式,或将揭示A型血人群特定疾病易感性的分子基础。

从抗原表位的分子解析到重组蛋白的工程化制备,A型血研究正经历着从现象描述到机制干预的深刻转变。随着基因编辑技术与人工智能的深度融合,未来有望实现个性化重组抗原的定制化生产,彻底解决稀有血型配型难题。这不仅关乎输血安全的精准保障,更为解码血型与疾病关联提供了全新视角。建议加强跨学科协作,建立全球A亚型数据库,同时探索重组抗原在肿瘤免疫治疗中的潜在价值,让百年血型研究焕发新的生机。