从传统血型性格理论来看,A型血女性常被描述为细致、内敛且注重规则,而O型血男性则被认为更具行动力、现实主义和包容性。这种差异化的性格特质在婚姻中可能形成互补关系。例如,A型女性的谨慎能弥补O型男性偶尔的冲动倾向,而O型男性的果断则能帮助A型女性突破决策时的犹豫不决。日本学者在研究中指出,这类组合常表现为“男方主外、女方主内”的协作模式,O型男性倾向于将家庭事务托付给A型女性,双方在分工中形成稳定依赖。

差异也可能引发摩擦。A型女性对细节的执着可能被O型男性视为过度敏感,而O型男性直率的表达方式可能令A型女性感到不被尊重。心理学研究显示,此类矛盾需通过建立“情感缓冲机制”来化解,例如O型男性主动倾听对方需求,A型女性尝试接受非原则性差异。临床婚恋咨询案例表明,这类组合的婚姻满意度与双方情商水平呈显著正相关。

二、生育健康风险的医学考量

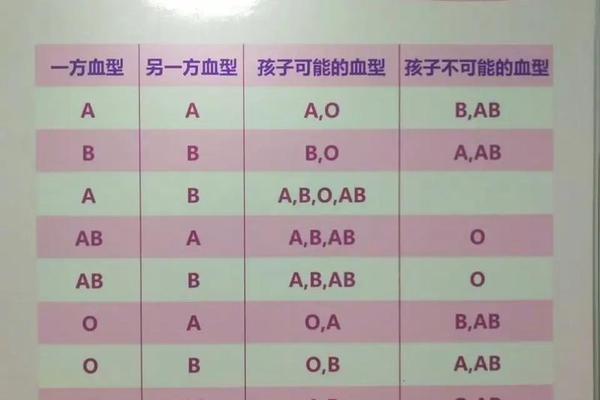

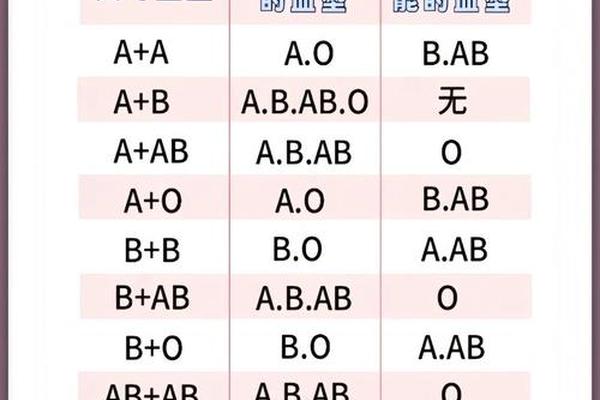

从医学角度,O型血女性与A型血男性的结合可能增加新生儿溶血症风险。当母亲为O型、胎儿遗传父亲A型抗原时,母体可能产生IgG抗体,透过胎盘引发胎儿红细胞破坏。统计显示,约15%-25%的此类夫妇可能面临ABO溶血风险,但实际发病比例仅为2%-5%。这种风险可通过孕28周后的抗体效价监测进行预警,现代医学的免疫球蛋白注射干预可使严重并发症发生率降至1%以下。

值得注意的是,溶血风险与血型性格适配性无必然关联。遗传学家指出,ABO血型系统仅涉及红细胞表面抗原差异,与性格或情感模式无直接生物学联系。医学界建议备孕夫妇更应关注产前筛查而非血型配对本身。

三、社会文化观念的认知偏差

血型婚配学说在东亚文化中具有特殊影响力,日本学者古川竹二1927年提出的理论至今仍影响着约40%亚洲人群的婚恋观。这种文化现象催生了“A型妻子+O型丈夫”的理想化模板,强调女性细腻与男性包容的“传统家庭范式”。但跨文化研究显示,在个人主义盛行的欧美社会,血型对婚恋选择的影响程度不足5%。

神经科学实验揭示了此类文化偏见的形成机制:当个体反复接触血型性格关联信息时,大脑前额叶皮层会建立认知捷径,导致选择性注意偏差。这种心理机制使得部分人群将婚姻矛盾简单归因于血型差异,而忽视沟通技巧、价值观适配等核心要素。

四、实证研究与科学争议

针对血型婚配理论的科学性,学界存在显著分歧。支持方引用日本能见正比古的追踪研究,认为A-O组合的离婚率比随机配对低18%;反对方则指出,这类研究存在样本选择偏差,未控制教育水平、经济状况等混杂变量。2015年北京大学团队对10万对夫妻的基因组数据分析显示,ABO基因位点与婚姻稳定性无统计学相关性(p=0.76)。

值得注意的是,婚姻质量评估存在主观性特征。武汉大学2023年研究发现,相信血型相配理论的夫妇自我报告幸福指数比对照组高12%,这被解释为心理暗示的“安慰剂效应”。这种效应提示文化观念可通过认知框架影响个体对婚姻的感知与评价。

总结与建议

综合医学、心理学与社会学研究,A型女性与O型男性的婚姻适配性并非由血型决定,而是取决于双方的情感管理能力与价值共识。尽管传统文化赋予这类组合“夫唱妇随”的浪漫想象,但现代婚姻更需要建立在理性沟通与相互理解之上。

对于关注血型因素的伴侣,建议采取以下策略:首先完成系统的婚前医学检查,客观认知生育风险;其次通过MBTI等科学人格测评工具深化相互理解;最后建立“成长型思维”,将差异视为丰富关系的资源而非障碍。未来研究可深入探讨文化认知偏差对婚姻质量的长周期影响,以及跨血型组合的情感调适机制。婚姻的本质终究是两颗心灵的共鸣,而非四个字母的排列组合。