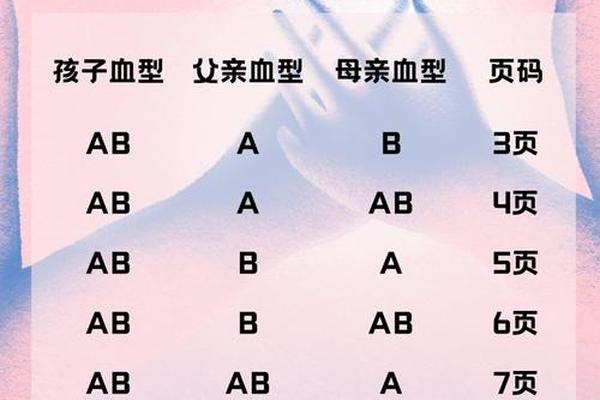

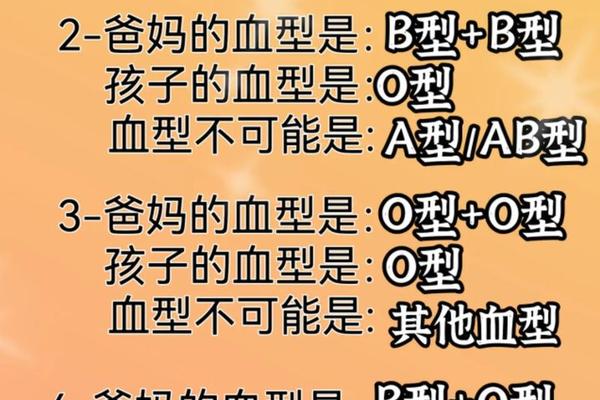

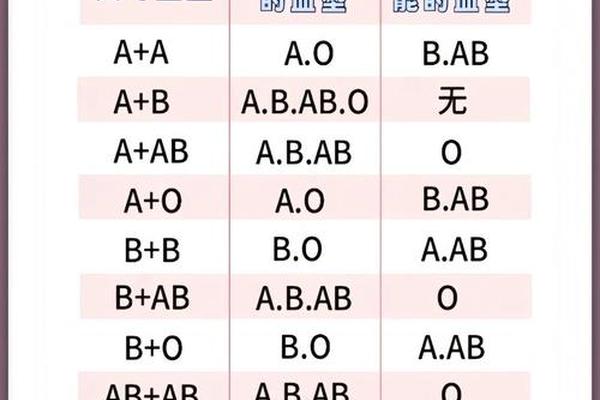

在人类ABO血型系统中,A型血的形成由显性基因IA和隐性基因i共同决定。当父母均为A型血时,其基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性)。根据孟德尔遗传定律,若父母均为AO型,子女的血型有25%概率为OO(O型血),75%概率表现为A型血。这一规律解释了为何某些A型血家庭可能出现O型血后代,但若父母均为纯合显性(AA),则所有子女必然为A型血。

从遗传学角度看,家庭中父母与三个子女均为A型血的情况,提示父母双方可能存在纯合显性基因(AA)或杂合显性基因(AO)的组合。例如,若父母均为AO型,三个子女均为A型血的概率为42.2%(0.75³)。这一概率虽不罕见,但需结合具体基因检测数据进一步验证。值得注意的是,某些网络信息误认为A型血父母可能生育B型或AB型子女,这显然违背了ABO血型遗传的基本原理,需以权威医学研究为准。

二、A型血的健康关联性

研究表明,A型血与特定疾病易感性存在潜在关联。例如,A型血人群的胃酸分泌量较低,可能增加胃癌风险;A型血患者的凝血因子水平较高,心血管疾病风险相对其他血型人群提升10%-15%。这类关联性可能与A抗原的分子结构影响病原体黏附或免疫应答有关。

血型与健康的关联并非绝对。例如,新冠疫情期间曾有研究称A型血人群更易感染新冠病毒,但后续分析发现这一结论缺乏充分科学依据。A型血家庭需理性看待健康风险,避免陷入“血型决定论”误区,更应关注生活方式、环境因素等综合健康管理。

三、社会文化中的A型血认知

在东亚文化中,A型血常被赋予“细致”“责任感强”等性格标签。日本学者提出的“血型性格学说”认为,A型血个体倾向于追求完美且注重社会规则。尽管这类观点缺乏严谨科学支持,却深刻影响了公众对血型的认知,甚至成为职场招聘、婚恋匹配的潜在参考因素。

从人类学视角看,A型血在亚洲的分布比例显著高于其他地区(中国约31%),这可能与古代农耕社会的疾病选择压力有关。例如,某些研究推测A型抗原对特定病原体(如天花)的抵抗力在农业文明发展中具有进化优势,从而塑造了区域性血型分布特征。

四、未来研究方向与家庭启示

当前血型研究已从单一遗传学拓展至基因-环境交互作用领域。例如,动态血型监测技术可揭示个体生命周期内红细胞抗原表达的变化,为疾病预测提供新思路。对A型血家庭而言,建议通过基因检测明确父母的具体基因型(AA或AO),并结合家族病史制定个性化健康干预方案。

未来研究需深入探索血型抗原的分子机制,例如A抗原与免疫细胞受体相互作用的具体通路,以及血型对肠道菌群结构的潜在影响。针对血型与性格关联的伪科学传播现象,亟需加强公众遗传学教育,倡导基于证据的健康认知。

父母与子女均为A型血的家庭,既是遗传规律的具体体现,也为理解血型在健康、文化中的多维影响提供了独特样本。从生物学角度看,这一现象反映了显性基因的稳定传递;从社会视角看,则凸显了科学认知与传统文化之间的张力。对于此类家庭,建议在关注血型相关健康风险的积极参与遗传咨询和科学研究,以个体数据贡献于人类血型数据库的完善,推动精准医学时代的血型研究迈向更深层次。