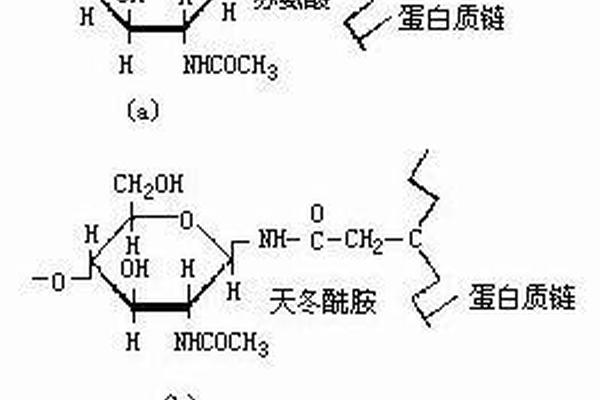

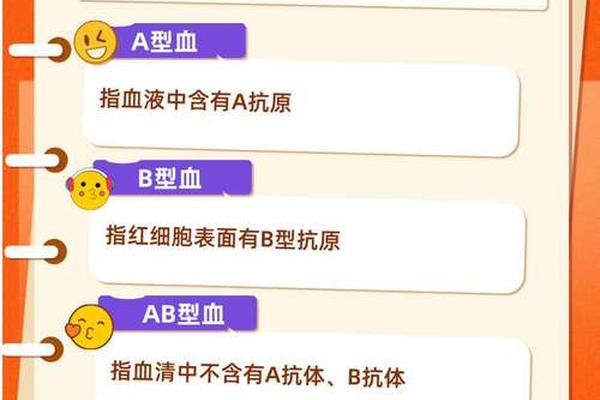

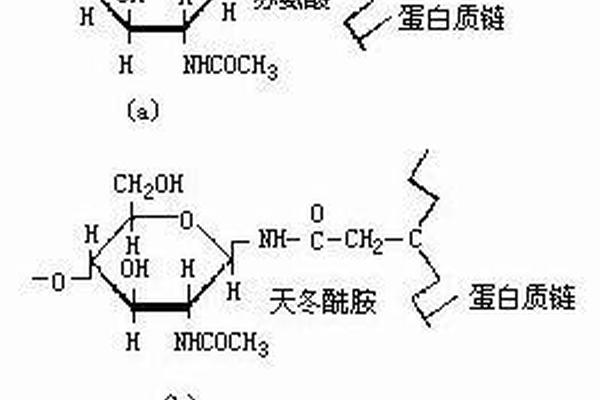

血型糖蛋白A(GPA)是红细胞膜上重要的跨膜糖蛋白,其结构特点如下:

1. 基本组成

GPA由131个氨基酸构成,包含16条寡糖链,主要分布在红细胞膜表面,是MN血型抗原的载体。

其分子量约为31 kDa,在SDS溶液中常以二聚体形式存在(分子量约67 kDa)。

2. 结构特征

跨膜结构:GPA具有典型的跨膜结构域,包含细胞外区、跨膜区和胞内区。细胞外区富含糖基化位点,参与细胞间识别和受体功能。

空间构象:扫描隧道显微镜(STM)观察显示,GPA在水溶液中呈规则的纤维状结构,宽度约2 nm,表明其保持了一定的生物学构象。

功能区域:GPA的胞外区通过与病原体(如流感病毒)和生物活性物质结合,参与免疫反应和信号转导。

二、糖蛋白IIb/IIIa受体抑制剂的分类及代表药物

糖蛋白IIb/IIIa受体抑制剂(GPI)通过阻断血小板聚集的最终通路,主要用于急性冠脉综合征(ACS)和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。根据化学结构和作用机制,可分为以下三类:

1. 单克隆抗体类

阿昔单抗(Abciximab)

首个获批的GPI,通过与IIb/IIIa受体不可逆结合发挥长效抑制作用。

特点:半衰期长(约10小时),停药后血小板功能需数日恢复。

现状:国内未上市。

2. 肽类抑制剂

依替巴肽(Eptifibatide)

基于蛇毒多肽Barbourin结构改造的环状七肽,含KGD序列(赖氨酸-甘氨酸-天冬氨酸),特异性结合IIb/IIIa受体。

特点:可逆性抑制,半衰期短(约2.5小时),需持续静脉输注;肾功能不全者需调整剂量(肌酐清除率<50 mL/min时减量)。

临床应用:用于ACS和PCI,显著降低血栓事件,但出血风险需警惕。

3. 非肽类抑制剂

替罗非班(Tirofiban)

小分子非肽类化合物,分子量495 Da,可逆性抑制血小板聚集。

特点:起效快(<30分钟),停药后4-8小时血小板功能恢复;肾功能不全者(肌酐清除率<30 mL/min)需减量。

给药方式:可静脉或冠状动脉内注射,适用于PCI和非PCI患者。

其他药物(国内未常规使用)

巴替非班(Batifiban)

非肽类小分子,作用机制类似替罗非班,国内未纳入医保。

倍维巴肽(Bevifibatide)

枸橼酸盐形式,临床研究较少,非主流用药。

三、临床应用与注意事项

1. 适应症

ACS患者(尤其高危血栓风险)、PCI术中预防急性血栓。

2. 禁忌证

活动性出血、颅内病变(肿瘤/出血史)、过敏史及严重血小板减少。

3. 不良反应

出血:需监测血红蛋白和血小板计数,严重出血时输注血小板。

血小板减少症:发生率约0.5%-5%,停药后2-3天恢复。

四、研究进展与争议

风险与获益平衡:近年研究显示,GPI联合强效P2Y12抑制剂(如替格瑞洛)可降低MACE风险(HR 0.70),但大出血风险增加(HR 1.73),需个体化评估。

未来方向:针对高血栓风险患者(如冠状动脉全闭塞、血栓负荷重)的精准治疗可能是GPI的重要应用场景。

如需具体用药方案或剂量调整,建议参考《中国专家共识(2016)》及最新临床指南。