在医学检测与生物研究中,血清作为无细胞成分的液体样本,其保存质量直接影响实验结果的准确性。A型血血清因含有特定抗原特性,对保存条件提出更高要求。A型血作为临床输血中的常见血型,其输血兼容性规则与血清保存技术共同构成医疗安全的重要环节。本文将从血清保存的科学方法与A型血输血原则两个维度展开系统性探讨。

保存条件与稳定性

A型血清的保存需严格遵循温度分层原则。短期保存(24-48小时)应在2-8℃环境完成,超过48小时则需采用-20℃冷冻,长期保存建议使用-80℃超低温环境。研究显示,4℃保存超过1个月会导致免疫球蛋白聚合,显著增加ELISA检测的本底值误差。对于涉及细胞培养的血清样本,需避免反复冻融,每次冻融会引发脂蛋白变性,形成影响光学检测的絮状沉淀。

在操作流程中,分装技术至关重要。单次使用量的分装可减少污染风险,分装体积建议不少于50μL以降低管壁吸附效应。添加保护剂如50%甘油可提升-20℃保存的稳定性,但需注意甘油在-80℃时会超过冰点引发结晶。特殊标记血清(如荧光标记)还需避光处理,采用黑色容器或锡箔包裹以维持标记物活性。

二、A型血输血的免疫兼容性原则

常规输血的核心规则

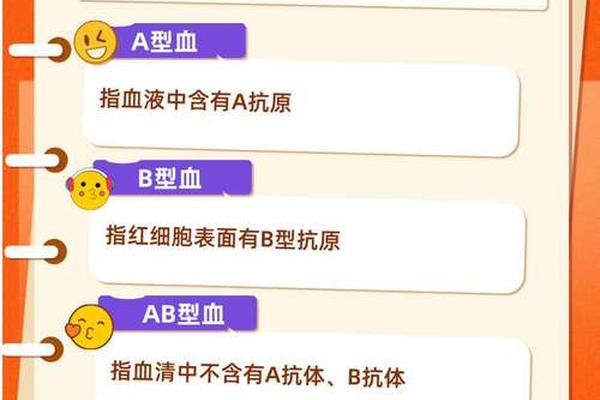

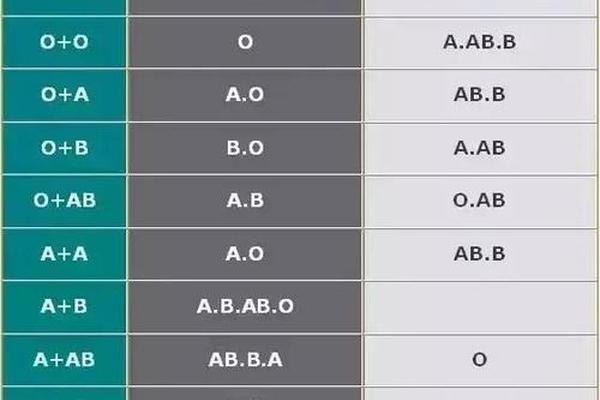

根据ABO血型系统,A型血红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。这一特性决定了其输血兼容性的双重标准:红细胞抗原匹配与抗体互斥规避。理论上,A型受血者可接受同型A型血或O型血,但需通过交叉配血试验验证。

临床数据显示,输入O型全血存在潜在风险。O型血浆中的抗A抗体会与A型红细胞发生微弱凝集反应,当输血量超过400mL时,未充分稀释的抗体可能导致溶血反应。因此现行指南强调,仅在紧急情况下采用O型洗涤红细胞,并需实时监测受血者生命体征。

特殊场景的处理策略

对于Rh阴性A型血(即“熊猫血”),输血必须严格遵循Rh同型原则。Rh阳性血输入会引发二次免疫应答,导致严重溶血反应。此类患者建议建立自体血冷冻库,或在孕前进行抗体效价筛查。在新生儿溶血病例中,母亲O型与父亲A型的组合需通过光照疗法或免疫球蛋白注射干预。

三、血清保存与输血安全的质量控制

检测技术的标准化

血清保存前的离心参数需精确控制,2500rpm离心10分钟可有效分离纤维蛋白原。对于ELISA检测样本,需避免溶血和细菌污染,红细胞破裂释放的过氧化物酶会干扰HRP标记系统的显色反应。热灭活处理(56℃ 30分钟)虽可灭活补体系统,但会形成显微镜下可见的蛋白聚集颗粒,非必要时应避免使用。

输血管理的多维度验证

除ABO血型匹配外,现代输血还需进行血小板抗原(HPA)、白细胞抗原(HLA)交叉配型。研究发现,约0.3%的A型血人群存在A2亚型变异,此类红细胞抗原表位密度较低,可能引发亚临床溶血。采用分子生物学检测技术(如PCR-SSP)可精准识别血型亚型,将输血不良反应率降低至0.02%以下。

四、未来研究方向与技术突破

在血清保存领域,冷冻干燥技术的应用可延长保存期限,冻干血清在-20℃下稳定性可达5年以上。纳米材料吸附剂的开发能有效清除溶血释放的血红蛋白,提升低温保存样本的光密度检测准确性。输血医学正探索通用型人工血液替代品,通过酶法清除O型红细胞表面抗原,研制真正意义上的“万能血”。

总结

A型血血清的保存需构建温度-时间-容器三位一体的控制体系,而输血安全则依赖于抗原抗体相互作用的精确调控。随着低温生物学与免疫学的发展,通过标准化操作流程与新型技术的结合,可显著提升血清样本的生物活性保持率,并降低输血相关并发症发生率。建议医疗机构建立血清样本的全周期监控系统,同时加强稀有血型库的建设,为精准医疗提供基础保障。