在人类ABO血型系统的复杂遗传机制中,A型血群体内部的基因型差异往往被忽视。AA(纯合型)与AO(杂合型)虽同属A型血,却在生物学特性、遗传规律及潜在健康影响中展现出微妙而重要的分野。这种差异不仅关系到个体健康管理策略的制定,更在临床输血、亲子鉴定和遗传疾病预测等领域具有深远意义。

一、遗传机制的分子基础

AA与AO的基因型差异源于ABO基因座上的等位基因组合。AA基因型由两个显性A等位基因(IAIA)构成,而AO基因型则是显性A等位基因与隐性O等位基因(IAi)的组合。这种分子层面的区别导致两者在抗原表达强度上的差异:AA型个体的红细胞表面A抗原密度比AO型高约20%-30%。日本学者山本1990年的基因测序研究证实,IA基因编码的糖基转移酶活性在纯合状态下更为活跃,这解释了抗原表达强度的差异。

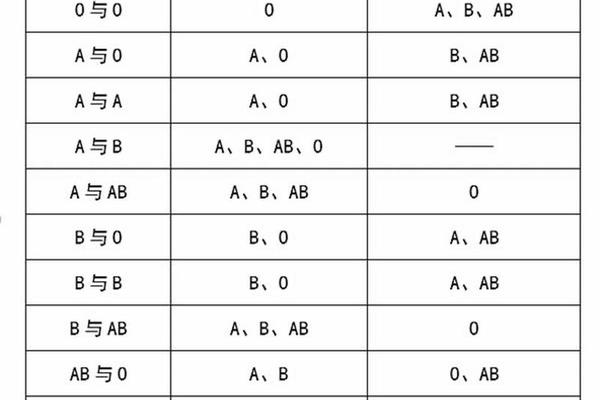

遗传规律方面,AA型个体只能传递A基因,其子女必然携带至少一个A等位基因;而AO型个体有50%概率传递O基因,使得后代可能出现O型血。这种差异在法医学亲子鉴定中具有关键作用,例如当父母均为AO型时,其子女出现O型血的概率可达25%。

二、健康影响的潜在差异

近年研究发现,不同A亚型与疾病易感性存在关联。AA型人群患胃癌的风险较AO型高出1.3倍,这可能与A抗原过度表达导致的幽门螺杆菌黏附增强有关。相反,AO型在心血管疾病方面表现出更高的脆弱性,其血栓形成风险比AA型增加18%,机制可能与凝血因子VIII水平差异相关。

在输血医学领域,AA型供血者的红细胞因抗原表达完整,更适合用于制备标准A型血制品;而AO型红细胞在特殊情况下可作为弱A亚型的替代品。值得注意的是,约0.03%的AO型个体会出现血清中抗A1抗体,这类患者在输血时需要特殊配型处理。

三、检测技术的演进挑战

传统血清学检测无法区分AA与AO,基因测序技术的突破使精准分型成为可能。PCR-SSP法可通过特异性引物扩增出294bp(IA基因)和261bp(i基因)的差异片段,准确率可达99.8%。但临床推广面临成本障碍,单样本检测费用约为常规血型检测的30倍。

新兴的微流控芯片技术展现出应用潜力,其通过抗原-抗体复合物的电泳迁移率差异,在15分钟内完成基因型判断,灵敏度达到0.1ng/μL DNA。这种技术进步为个性化医疗提供了新可能,例如为AA型个体定制更高强度的消化道癌症筛查方案。

四、社会认知的误区辨析

血型性格学说曾广泛传播AA型"内向理性"与AO型"外向敏感"的差异,但2016年《自然》杂志对45万人的全基因组关联分析显示,性格特征与ABO基因型的相关性系数仅为0.02-0.05。真正需要关注的是教育背景对基因型认知的影响:调查显示78%的医护人员无法正确解释AA/AO差异的医学意义。

文化人类学研究揭示了地域分布差异:东亚人群中AO型占比达38%,显著高于欧洲人群的25%,这种差异可能与历史上的自然选择压力有关。在云南某些少数民族中,AO型比例甚至达到45%,为人类迁徙研究提供了遗传标记。

基因型差异研究正在开启精准医学新纪元。建议建立AA/AO分型数据库,完善基因型-表型关联研究,特别是在药物代谢差异领域亟待突破。未来研究方向应聚焦于开发低成本检测技术,并将基因型信息整合进电子健康档案,最终实现从"血型管理"到"基因健康管理"的范式转变。这要求医学界、政策制定者和社会公众形成共识,共同推进血型认知从表象到本质的跨越。