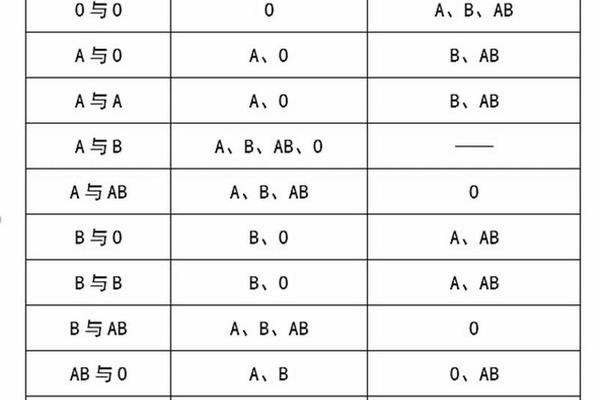

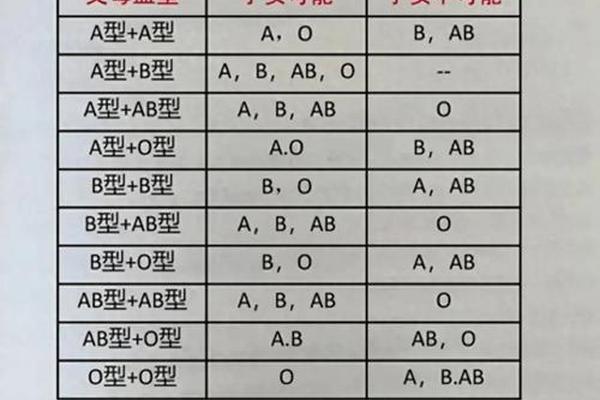

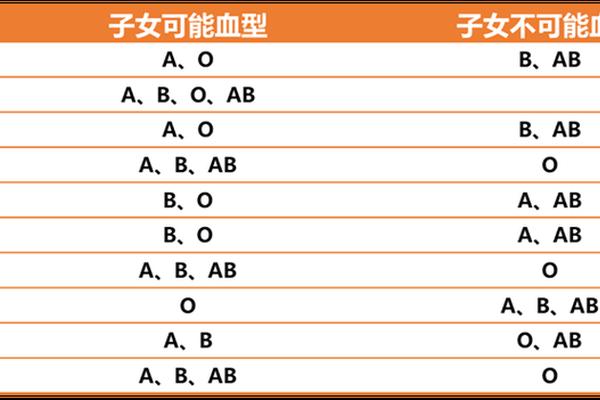

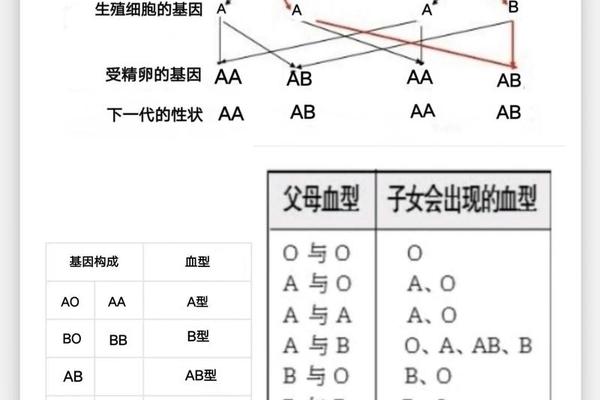

AB型血被称为“贵族血”的首要原因在于其遗传稀缺性。ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,AB型血的形成需要个体同时携带A和B两种显性等位基因(IA和IB),这种基因组合在人群中占比不足10%。例如,若父母一方为A型(IAi或IAIA),另一方为B型(IBi或IBIB),子女仅有25%的概率为AB型血;而若父母一方为AB型,另一方为A型,则子女可能为A型或AB型,但概率仍受基因显性规则限制。这种遗传复杂性使得AB型血在自然选择中显得尤为珍贵。

从进化角度看,AB型血是四大血型中最晚出现的类型,其形成与人类农业社会的发展密切相关。一些研究认为,A型血起源于农业文明,而B型血与游牧文明关联,AB型血则被视为两种文明的交融产物。这种历史背景进一步强化了其“贵族”象征——它不仅代表生物学上的稀有,还承载着文化融合的意义。

医学特性与功能优势

AB型血的医学特殊性为其“贵族”称号提供了科学支撑。作为“万能受血者”,AB型血的红细胞表面同时携带A和B抗原,因此在紧急输血时可接受A型、B型、AB型和O型血液的输入,极大提高了医疗救治的灵活性。相比之下,A型血伴侣若需输血,仅能接受A型或O型血液,而AB型血的广泛兼容性在临床中具有不可替代的优势。

部分研究表明AB型血可能具备更强的免疫适应性。例如,其血清中缺乏抗A和抗B抗体,降低了因抗体冲突引发的输血反应风险。日本学者曾提出,AB型人群对某些细菌感染的抵抗力较强,且血小板黏附功能异常的发生率较低。尽管这些结论仍需更多研究验证,但已在一定程度上解释了民间对其“贵族”特性的推崇。

社会文化中的象征意义

AB型血的“贵族”标签与社会文化认知密不可分。在日本等国家,血型被视为性格与命运的重要指标,AB型血常被描述为“理性与矛盾并存”“具有神秘魅力”。这种文化符号化现象进一步放大了其独特性。例如,日本企业曾将血型纳入招聘考量,认为AB型血员工兼具A型血的细致与B型血的创新。尽管此类观念缺乏科学依据,却深刻影响了公众对血型的认知分层。

在婚恋领域,A型血与AB型血的组合常被视为理想配对。A型血个体被认为严谨负责,而AB型血则被赋予灵活与包容的特质,两者的互补性在民间叙事中形成了一种“血型相合”的浪漫想象。这种文化建构不仅强化了AB型血的特殊性,也使其在社交关系中占据独特地位。

争议与科学反思

尽管AB型血的“贵族”称号广为人知,但其科学基础仍存在争议。血型与健康关联的研究多为统计学结果,尚未明确机制。例如,AB型血与心血管疾病风险的关联性在不同人群中表现不一致。血型歧视问题不容忽视。历史上,B型血曾因文化偏见被污名化,而AB型血的“贵族”标签也可能加剧社会不平等。

未来研究需更关注血型功能的分子机制,而非停留在表象关联。例如,ABO基因的多态性如何影响免疫功能?血型抗原在病原体识别中的作用是什么?这些问题的解答将有助于剥离文化附加价值,还原血型的生物学本质。

AB型血的“贵族”称号是遗传稀缺性、医学功能性与社会文化共同作用的结果。对于A型血伴侣而言,这种血型组合既体现了基因规律的复杂性,也折射出人类对生命多样性的浪漫化解读。科学视角下的血型研究应超越标签化叙事,聚焦其真实的生物学意义与社会价值。未来,我们需在尊重个体差异的基础上,推动血型科学的客观认知,让每一种血型都能摆脱“贵贱”之辩,回归生命平等的本质。