在人类社会的多样血型中,A血型始终呈现出一种独特的人口分布现象。尽管全球约有40%的人口为A型或A型相关血型,但在某些地区和文化中,A血型个体的比例显著低于其他血型。更引人注目的是,当A血型与A血型结合时,其后代的血型分布与遗传规律进一步揭示了这一现象的复杂性。本文将从遗传学、地域文化、自然选择以及社会行为等多个角度,探讨A血型人群相对较少的原因及其与婚配选择的关系。

遗传规律与血型分布

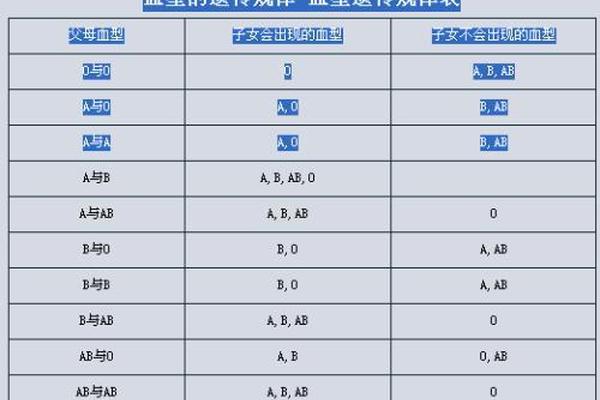

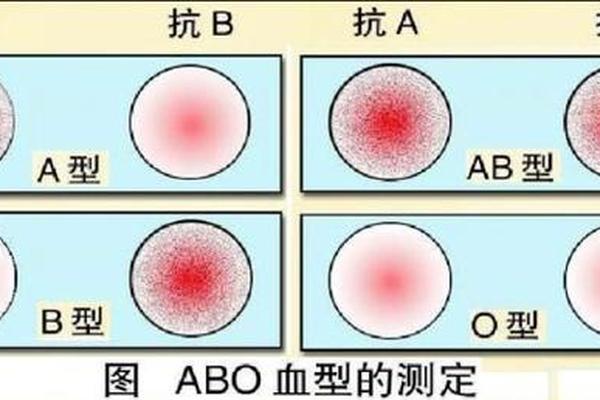

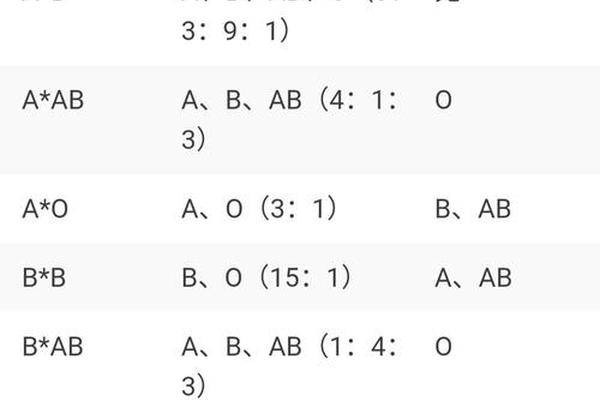

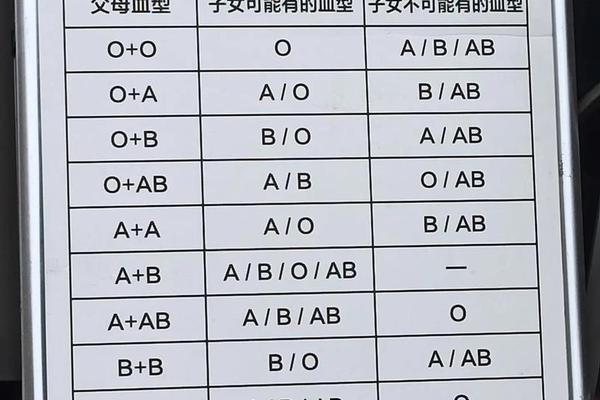

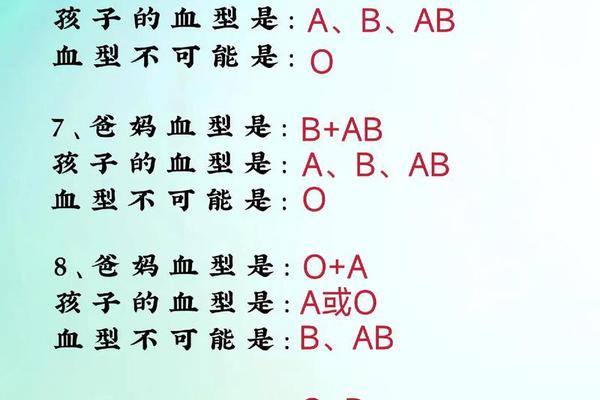

血型的遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因决定子代血型。根据血型遗传规律表,A血型与A血型结合的夫妇,其子女可能出现的血型为A型或O型,概率分别为75%和25%。这意味着即便父母均为A型,仍有四分之一的后代会携带隐性O型基因,导致O型人口在代际传递中持续存在。从全球范围看,O型血占比最高(约45%),而A型血约为40%,这种分布与隐性基因的累积效应密切相关。

进一步研究发现,A型血基因(IA)为显性,O型血基因(i)为隐性。当A型个体携带杂合基因(IAi)时,其子代有50%概率继承隐性i基因。这种遗传特性导致纯合A型(IAIA)人口比例较低,而杂合A型(IAi)更普遍。例如,父母均为IAi时,子代中纯合A型的概率仅为25%。A型人口在基因库中的比例受到显隐性关系和婚配模式的共同制约。

地域差异与历史迁徙

血型分布具有显著的地域特征。北欧国家如挪威、芬兰的A型人口占比超过45%,而在东亚地区,A型血比例普遍低于30%。这种差异可能与古代人类迁徙和自然选择压力有关。研究表明,A型抗原对某些传染病(如天花、疟疾)的易感性较低,这可能促使A型基因在特定环境中被正向选择。例如,欧洲历史上多次瘟疫的爆发,可能加速了A型基因的扩散。

在东亚地区,B型血的高占比(约25%)对A型人口的相对比例形成稀释效应。考古学证据显示,东亚人群的血型分布与游牧民族迁徙相关,B型血基因可能通过草原路线传播,导致A型基因在此区域的竞争劣势。日本作为A型血比例较高的国家(约38%),其独特的岛屿地理环境限制了基因交流,使得A型基因得以稳定传承。

婚配选择与文化认知

社会文化对血型的认知深刻影响着婚配行为。在日本等重视血型文化的国家,A型血常被赋予“严谨”“保守”的性格标签,这可能导致同型婚配的倾向。数据显示,日本夫妇中A-A血型组合的比例(18.7%)显著高于随机婚配的理论值(14.4%)。这种选择性婚配虽能强化A型基因传递,但也可能加剧隐性疾病的遗传风险,例如某些代谢性疾病在纯合A型个体中发病率更高。

全球多数地区并未形成强烈的血型婚配偏好。在O型占主导的社会中,A型个体更易与O型或B型结合,从而稀释A型基因的集中度。例如,中国夫妻中A-A组合仅占9.3%,而A-O组合高达21.5%。这种跨血型婚配模式通过增加杂合子比例,进一步降低了纯合A型人口的增长速度。

自然选择与健康关联

现代医学揭示了血型与疾病易感性的复杂关联。A型血人群罹患心血管疾病的风险较O型血高5-10%,这可能与A抗原影响凝血因子浓度有关。从进化视角看,这种健康劣势在工业革命前并不显著,但在现代社会却可能通过自然选择微妙影响人口结构。例如,A型血女性在妊娠期更易出现凝血异常,导致历史上母婴死亡率略高于其他血型。

A型血对消化系统的适应性特征也值得关注。人类学研究发现,A型抗原与农业文明的发展同步进化,其携带者更适应谷物为主的饮食结构。这种适应性优势在农耕社会中被放大,但在游牧或海洋性饮食文化中则可能减弱,从而解释了A型血在地域分布上的不均衡性。

A血型人群的相对稀缺性,是遗传规律、历史迁徙、文化认知和自然选择共同作用的结果。从显隐性基因的传递机制到地域文化的婚配偏好,从疾病易感性到饮食适应性,多重因素交织塑造了当今的血型分布格局。未来研究可进一步探索基因编辑技术对血型分布的影响,或通过大数据分析跨文化婚配模式的演变趋势。对于个体而言,理解血型背后的科学逻辑,既能破除迷信认知,也能为优生优育提供参考——例如A-A血型夫妇可通过孕期基因检测,提前评估子代健康风险。在尊重生物多样性的前提下,人类对血型的探索将持续揭示生命科学的奥秘。